On a occulté pendant quatre, voire cinq décennies après la Seconde Guerre mondiale, tout un pan de la création musicale de compositeurs juifs proscrits par le régime hitlérien. Pourtant leurs œuvres avaient été écrites et jouées dans des conditions très particulières dans les camps de concentration et plus spécialement celui de Theresienstadt appelé aussi Terezín, situé à 50 km au nord de Prague. Jusqu’à ce que l’on ressuscite progressivement les œuvres de ces musiciens qui les ont composées dans leur ghetto ou auparavant, et dont on a peu à peu honoré la mémoire.

Au camp de Terezín, en Tchécoslovaquie, s’était développée une activité musicale et culturelle intense et de haut niveau, dont on a analysé la justification au fil des recherches et d’études sociologiques réalisées bien après les événements tragiques.

Dans la seule sphère de la musique et sans rentrer sur d’autres aspects de la question, les raisons de cet étonnant ostracisme sont plus que surprenantes. À cet égard peut on considérer que ces raison proviennent- du fait qu’on a privilégié, après 1945, les théories progressistes de la musique contemporaine. Tout particulièrement dans la filiation de l’atonalisme, du dodécaphonisme et du sérialisme développés par les disciples de Schoenberg et de l’Ecole de Vienne, alors qu’au rebours, on a négligé, voire ignoré, les œuvres écrites et jouées par des compositeurs juifs dans les camps, et dont la valeur artistique de certaines était incontestable.

Opéra selon une dialectique inversée de la vie et la mort

C’est le cas, parmi d’autres, d’un opéra de Viktor Ullmann, «Der Kaiser von Atlantis, oder Die Tod Verweigerung» (L’Empereur d’Atlantide ou le refus de la mort). Le compositeur qui fit, à Vienne, partie des disciples d’Arnold Schoenberg, avait été séduit par les théories de l’anthroposophie développées au début du XXe siècle par Steiner, étudiant les rapports entre l’être humain et l’univers, d’où son premier opéra «Der Sturz des Antichrist» (La chute de l’Antéchrist) d’après Nietsche, qui préfigure la thématique du tyran oppresseur de l’art, de la science et de la religion. Au rebours de l’opéra réaliste, il tient de l’allégorie chantée relevant du traitement parodique de la réalité.

Il laisse, in fine, percevoir une préfiguration du futur, dont on peut mesurer la force à la lecture subliminale que son auditeur peut avoir, l’œuvre, de nature testamentaire de Victor Ullmann, relevant d’une densification des forces de l’artiste dans son combat contre une révocation existentielle.

Ainsi, l’opéra a été composé en 1943 au camp de Terezín, mis en scène jusqu’au jour de sa répétition générale en septembre 1944, mais n’a jamais été donné en première représentation publique au camp, comme l’avaient été d’autres de ses compositions musicales. Mystère ? Un mois plus tard, Viktor Ullmann était évacué avec son épouse ainsi qu’avec son librettiste, le jeune poète Peter Kien, au crématoire d’Auschwitz où ils furent tous gazés. C’était le 17 octobre 1944. La veille, avec eux, maints déportés, entassés dans les mêmes convois ferroviaires, subirent un sort identique.

Il fallut plus de trente années après la guerre, avant que cet opéra de Viktor Ullmann, dont il avait confié la partition qui était passée de mains en mains et retrouvée presque par miracle, soit créé en première mondiale au Théâtre d’Amsterdam, en décembre 1975. Produit aujourd’hui dans maints théâtres du monde, il a été créé en 2004 à l’Opéra national de Lorraine à Nancy et à la Cité de la musique à Paris, dans la mise en scène de Charles Tordjmann. L’ouvrage d’ Ullmann ayant été repris dans la même production, au Théâtre de Luxembourg et à celui de Caen. D’autres productions de cet opéra se multiplièrent partout dont une des dernières, jouée en 2013 à Reims dans la mise en scène de Louis Moaty, ainsi qu’à l’Athénée à Paris, à Niort, Poitiers, Massy… En 2010, le « Cabaret Térézin » avait, au Théâtre Marigny à Paris, monté une séance de mélodies et de chansons données au camp.

La cantatrice Anne Sofie Otter rendit, elle, en 2013, un hommage à Térézin, et grava un D.V.D. des mélodies populaires qui furent jouées au camp (Refuge in music). La Cité de la musique à Paris avait consacré, en juin 2013, sa 6e Biennale d’art vocal à Viktor Ullmann, et les cérémonies officielles de Lyon intégrèrent celles sur les camps, « Pour que vive la mémoire », en cette année 2015 du 70e anniversaire de la Libération. Outre des ouvrages sur les camps, des films ont été tournés dont ceux, évoquant Térézin, de Claude Lanzmann «Un vivant qui passe» puis, en 2013 «Le dernier jour des injustes».

Terezín l’étincelle qui mit le feu à la Guerre de 14…

De par les circonstances tragiques qui l’ont entourées, c’est un étrange et sinistre tableau de cette antichambre de la mort qu’était la forteresse de Terezín qui abrita le camp de transit des Juifs par les nazis, et d’évoquer quelques cas particulièrement dramatiques de compositeurs, chefs d’orchestre, musiciens, chanteurs et enfants choristes, dont la foi et l’engagement artistiques avaient quelque chose d’irrépressible et de pathétique.

Le nom de la ville de garnison de Theresienstadt, qui doit cette appellation à l‘empereur d’Autriche Joseph II voulut honorer la mémoire de sa mère, l’impératrice Marie-Thérèse. Au demeurant, cette ville avait été rendue tristement célèbre par le fait que sa forteresse abrita jusqu’en 1918 où il y mourut, l’étudiant nationaliste serbe Gavrilo Princip, qui assassina en 1914, à Sarajevo, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche et son épouse, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale.

Dès l’invasion de Prague et de la Tchécoslovaquie en mars 1939, le IIIe Reich prit les mêmes mesures ségrégationnistes que les nazis imposèrent aux Juifs d’Allemagne, d’Autriche, et des autres territoires qu’ils occupèrent. Cette politique, fomentée dès 1933, visait à l’épuration de ce que les nazis qualifiaient de «bolchevisme musical», reflet du formalisme condamné à la même période par les Russes staliniens.

Ce concept était appliqué par exemple dès la création de « La Nuit transfigurée », partition d’Arnold Schoenberg, et les critiques les plus virulentes fusèrent à la création de l’opéra «Wozzeck» d’Alban Berg, le compositeur étant qualifié d’ «empoisonneur des fontaines de la musique allemande». C’est dire à quel point l’antisémitisme sévissait dans les milieux de la République de Weimar, la République des Juifs disait-on !

Inquiets de la tournure que prenaient les événements, des solistes réputés, des chefs d’orchestre, des compositeurs, des musiciens d’orchestre, juifs et non juifs poursuivis sous le IIIe Reich, s’expatrièrent dès qu’ils perçurent les effets nocifs du régime. Plusieurs compositeurs viennois s’installèrent aux Etats-Unis, dont Arnold Schoenberg dès 1933 (il avait été démis de ses fonctions de professeur de composition au Conservatoire de Berlin par les nazis). Ainsi aussi pour Erich Korngold en 1934, l’Allemand Kurt Weill en 35, Ernest Krenek et Alexandre von Zemlinsky en 38, le violoniste autrichien Fritz Kreisler en 39.

Le compositeur allemand Paul Hindemith, (qui n’était pas juif), s’était réfugié en Suisse, le Polonais Norbert Glanzberg fut protégé durant la guerre dans le sud de la France grâce aux interprètes de ses chansons que furent Edith Piaf, Tino Rossi, Marie Bell, etc…Mais la majorité des artistes israélites restés dans leur pays, subirent cette immonde chasse aux sorcières.

Le cynique subterfuge d’une pseudo-station thermale chic !

Les diktats visant à contrôler la vie intellectuelle et artistique des territoires conquis furent immédiats, Goebbels, président des affaires culturelles du IIIe Reich, réorganisant toutes les professions artistiques en y excluant les Juifs. En 40, la Gestapo transforma la forteresse de Terezín en maison d’arrêt. C’en 41, au cours d’une réunion en présence du bourreau Adolf Eichmann que les S.S. décidèrent de fonder une colonie juive modèle regroupant principalement les Juifs d’Allemagne, d’Autriche et de Tchécoslovaquie.

Ils décrétèrent en 1942, le double-statut de la forteresse : camp de transit pour le peuple juif du Protektorat de Bohème-Moravie, mais ghetto décent pour les «Prominenten», c’est à dire les personnalités, les privilégiés. On les avait assurés qu’ils rentreraient chez eux chaque week-end et qu’ils devaient inciter leurs coreligionnaires à en faire autant. Pour masquer la réalité, la propagande nazie avait même décrit cyniquement Terezín comme étant une « confortable maison de retraite », voire même une « station thermale chic » !

Tout ceci n’était bien sûr, qu’une vaste mystification. Car, dans le projet du régime concentrationnaire, la forteresse de Terezín était bel et bien un centre de triage en direction des chambres à gaz, d’Auschwitz essentiellement.

Le président juif du Conseil des anciens du camp se doutait de l’existence des fours crématoires, mais s’imaginait, comme on le lui avait fait croire, que Terezín était un lieu privilégié et sûr, permettant à ses artistes occupants, d’échapper à ce qu’on n’appelait pas encore la solution finale. C’était faux bien évidemment.

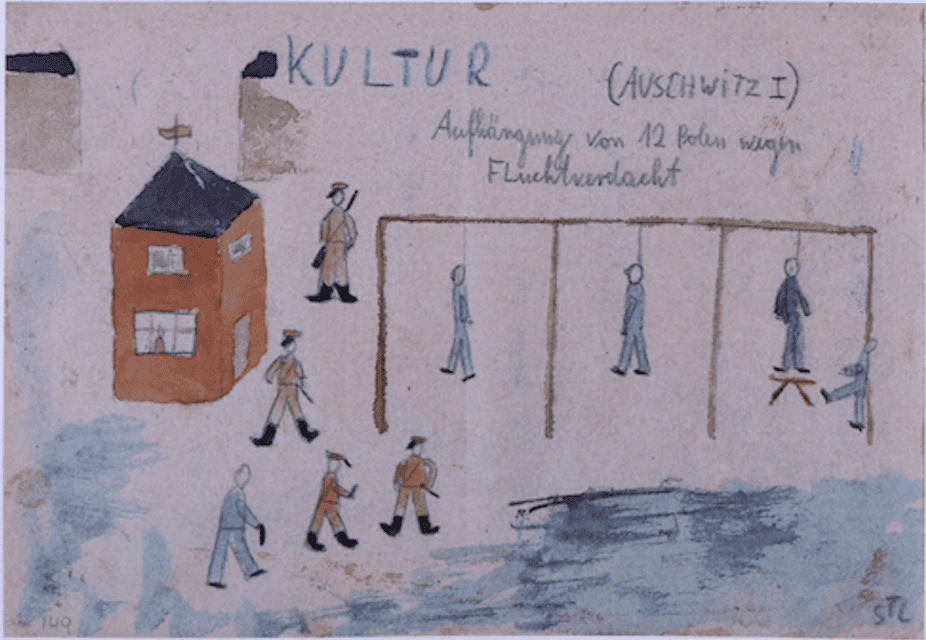

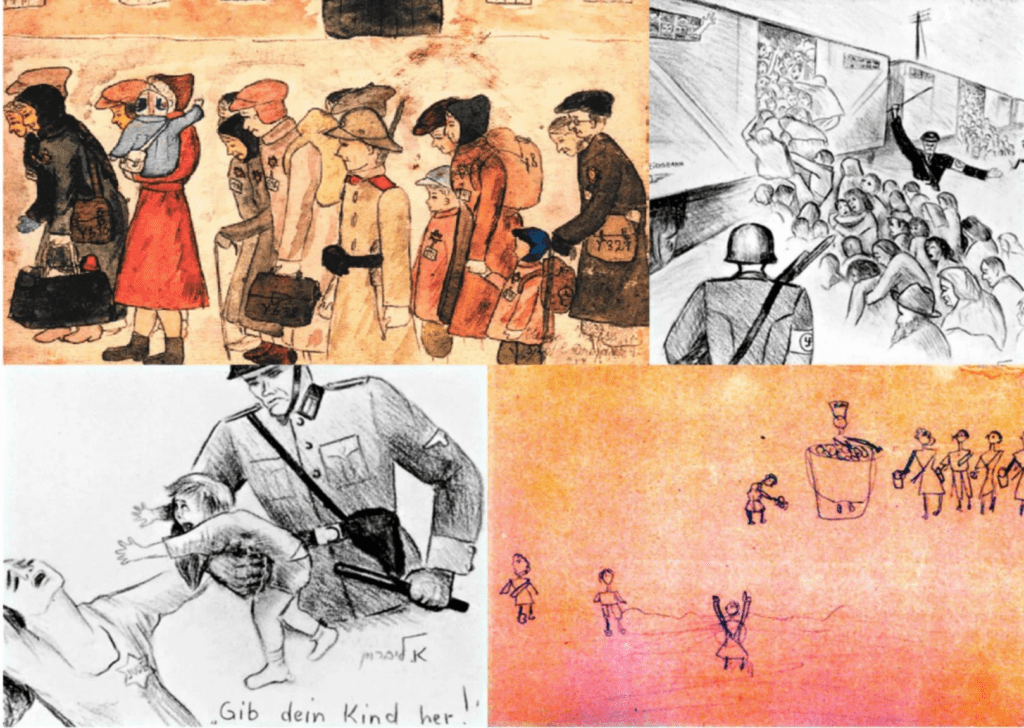

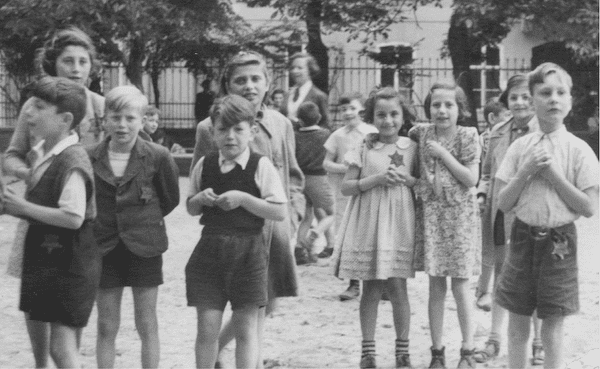

Publié chez Jean-Claude Gawsewitch éditeur en 2009, « Il n’y a pas d’enfants ici ». ©Yad Vashem.

Le dessin est intitulé: « KULTUR ».

Les estimations chiffrées varient selon les recensements effectués, mais on peut, globalement, évaluer à 140.000, le nombre de Juifs ayant transité par ce camp, entre 1941 et 1945, où 33.000 prisonniers sont morts, où 87.000 ont été déportés vers d’autres camps d’extermination et où seulement 17.000 en réchappèrent. Et, sur les 15.000 enfants détenus, on a évoqué le chiffre d’une centaine ayant échappé au four crématoire.

L’«Entartete musik» ou les nazis dégénérés ?

Toujours est-il que les mesures imposées d’une façon drastique aux artistes juifs, se traduisirent par un coup d’arrêt de leurs activités humaines et plus particulièrement culturelles. On interdisait la pratique du théâtre aux comédiens, aux musiciens de jouer ou d’enseigner, voire de détenir un instrument. Certains se produisaient sous un faux nom et risquaient la mort. Les éditeurs étaient sommés de ne plus imprimer de musique juive et les compositeurs n’écrivaient que de la « musique dégénérée ».

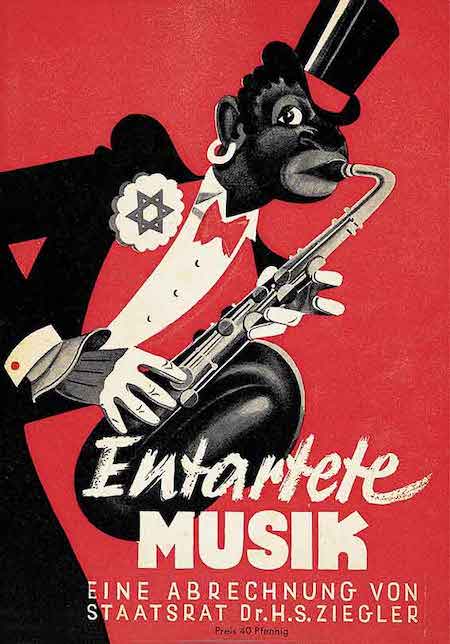

Il y eut des autodafés de partitions de compositeurs appartenant à cette catégorie et l’on brûla notamment celles de Kurt Weill, l’auteur de « L’Opéra de quat’sous». C’était l’application des mesures dont l’exposition de Düsseldorf de 1938, succédant à celle de Munich en 37, avait étalé l’illustration honteuse.

L’Entartete Musik comportait (indépendamment des œuvres de compositeurs morts, comme Félix Mendelssohn, Gustav Mahler ou Jacques Offenbach), trois catégories de musiques: 1°/ la musique d’avant-garde, atonale ou dodécaphonique, c’est à dire celle de l’Ecole de Vienne d’Arnold Schoenberg, Alban Berg et Anton Webern, ainsi que :

1°/ toute composition relevant de la musique de recherche contemporaine qui n’était pas dans la ligne classico-romantique allemande imposée,

2°/ le jazz, considéré comme une musique de sauvages dont l’affiche exhibée à l’exposition montrait un saxophoniste noir estampillé de l’étoile de David,

et, 3°/ la musique populaire dite prolétarienne.

Étonnant paradoxe et savant stratagème

Or, l’étonnant paradoxe, est que la musique écrite par des compositeurs juifs était formellement interdite dans tout le IIIe Reich et dans les pays qu’il avait annexés, alors que celle produite plus particulièrement au camp de Terezín par les artistes juifs de renom qui y étaient capturés, était autorisée puis largement recommandée et jouée dans l’enceinte du camp au même titre que la musique de compositeurs non juifs.

Autre paradoxe, la pratique de la musique au camp était, tout d’abord, proscrite, puis, suspectée, ensuite tolérée. Et, finalement, elle y fut vigoureusement encouragée par les autorités du IIIe Reich !

Savant stratagème. D’abord, les Juifs internés faisant partie des tout premiers convois qui aménagèrent la citadelle en camp, chantaient le soir, en catimini, des chansons populaires et des mélodies hébraïques. Ils formèrent bientôt, un petit groupe vocal clandestin. Puis, peu à peu, ils apportèrent, sous le manteau, des instruments de musique. Les musiciens-prisonniers formèrent alors un petit ensemble, puis un orchestre et, progressivement, organisèrent des concerts plus ou moins confidentiels. Les chefs nazis les décelèrent très vite, mais, au lieu de les boycotter, ils les encouragèrent, puis les rendirent officiels jusqu’à mettre au programme des concerts symphoniques dont ils se glorifièrent, sachant bien que les interprètes qui les jouaient ne savaient pas qu’ils étaient là en sursis.

Et surtout, c’était pour les S.S. une manière de se justifier et d’afficher une image de marque : « Vous voyez, ici, on protège les musiciens juifs». Si, à Terezín, la musique a servi de support à la propagande nazie et à un faire-valoir du régime, elle fut en revanche, un moyen de domination dans d’autres camps. À Auschwitz les nazis annihilèrent toute velléité chez les détenus, les musiciens étaient à la botte des S.S. et devaient jouer en fanfare, dans les rues, le matin et le soir, pour accompagner les commandos, ces musiciens prostrés étant devenus « de misérables automates», comme les a décrits Primo Levi, le très connu survivant de la Shoah.

A Terezín une administration des loisirs fut donc constituée sous l’égide des chefs de camps, la « Freitzeitgestaltung ». Elle autorisa le développement sur une vaste échelle de ces activités culturelles, placées sous leur surveillance, des séances de poésie ou de comédies, les musiciens, eux, étant généreusement dispensés de travaux forcés. L’administration préconisa également la correspondance des prisonniers avec le monde extérieur, pour calmer l’ inquiétude de l’opinion publique qui se posait des questions sur le traitement de ces Juifs enfermés. Correspondance surveillée bien sûr.

Surprenant : les nazis de Terezin aimaient le jazz !

Bientôt, le camp fut pourvu d’une bibliothèque de prêt qui compta jusqu’à 60.000 volumes. Des ateliers de théâtre, de peinture, d’écriture, de poésie, de musique, de danse classique, de chant lyrique, de chant choral, y prospérèrent. Une ancienne élève du Bauhaus de Berlin qui avait eu comme maîtres Paul Klee et Kandinsky, enseignait le dessin aux enfants. De tous leurs dessins produits et qui s’étaient perdus, 4.000 d’entre eux furent miraculeusement retrouvés après guerre. On laissait à tous ces artistes juifs la possibilité de s’exprimer dans leur art, de chanter, d’organiser des concerts classiques, dirigés par des chefs d’orchestre qui avaient déjà leur réputation faite bien avant d’avoir été internés. Parmi eux, le célèbre chef d’orchestre tchèque Karel Ancerl qui, lui, a échappé à l’Holocauste, donnait ses concerts sur une plate-forme installée tout spécialement.

Or, comble du paradoxe, un groupe de jazz se créa, les Ghetto Swingers, dont les concerts furent filmés et auxquels assistaient les S.S. ravis, alors que Hitler avait formellement interdit l’écoute et la pratique du ragtime ou du swing ! Dégénéré, bien sûr. Mais, grosse différence : il n’y avait aucun juif parmi le public de ces concerts extérieurs au ghetto, dans lesquels il était bien sûr interdit de jouer de la musique dite « dégénérée ».

Au ghetto de Terezín , les chanteurs lyriques réussirent même à monter des opéras avec décors confectionnés par les artistes du camp. De véritables tours de force. On y joua «Les Noces de Figaro », « La Flûte enchantée » de Mozart, « Carmen »de Bizet, « La Chauve-souris » de Johann Strauss, « Rigoletto » et «Aïda » de Verdi, « La Tosca » de Puccini, le dernier opéra monté étant « Les Contes d’Hoffmann » d’Offenbach. C’était le 9 avril 1945, juste avant la fermeture du camp et la libération par les Russes, des derniers prisonniers juifs qui avaient échappé miraculeusement à l’horrible «purification ethnique».

Dans ce camp de transit affluèrent très vite jusqu’à 50.000 déportés qui arrivaient par convois ferroviaires, alors que d’autres prisonniers le quittaient pour une autre destination et dont on ne revoyait plus la trace. C’était un sinistre trafic de gare, cette gare étant située à 3 km. à pied du camp. Lorsque ce camp abrita quelque 500 déportés danois, les autorités du pays insistèrent pour que la Croix Rouge vienne se rendre compte sur place de la manière dont ils étaient traités, ceci pour balayer les rumeurs qui circulaient à propos de ce camp. Les nazis usèrent, là encore, de subterfuges.

La plus cruelle des monstruosités

Avant que l’envoyé du Comité international de la Croix-Rouge ne vienne inspecter les lieux en juin 1944, les chefs de camp nazis avaient évacué des milliers de juifs sur Auschwitz pour masquer une apparence de surpopulation au camp de Terezín.

Ils avaient aussi mis en œuvre un plan d’embellissement et de fleurissement, ouvert des vitrines de magasins factices, construit un jardin d’enfants, installé les Danois dans des pièces fraîchement repeintes, maquillé les prisonniers malades et trop pâles, et prévu pour les invités, une représentation de l’opéra pour enfants, «Brundibar», du compositeur tchèque présent, Hans Kraza, lui-même interné au camp.

Dans ce « Paradiesghetto », la duplicité des nazis était telle que Himmler en profita pour tourner un film de propagande des joueurs de cet opéra, et qu’il avait intitulé « Der Führer schenkt den Juden eine Stadt » (« Hitler fait le cadeau d’une ville aux Juifs »). Tout le monde était content d’avoir assisté à une représentation filmée de l’opéra fustigeant le méchant Brundibar et mettant en exergue les valeurs morales. Le représentant de la Croix-Rouge était lui-même subjugué et reconnut avoir rencontré à Terezín, des gens en bonne santé, presque heureux, dans un décor accueillant. Or, le film n’a jamais été projeté mais il fut découpé et distribué par petits bouts en vue de réactiver la propagande nazie.

Mais la monstruosité des responsables nazis du camp atteignit vite son comble. lorsque la troupe des enfants joyeusement excités d’avoir été largement applaudis, accompagnés de leur famille, et avec les musiciens de l’orchestre dont le chef et compositeur Hans Kraza, ainsi que l’équipe cinématographique furent, les uns après les autres, déportés et gazés à Auschwitz, aussitôt le tournage terminé.

La musique comme ultime bouée de sauvetage

Alors, on comprend pourquoi la production et la création musicales furent aussi intensément ressenties à Terezín, car la musique devint, pour les détenus qui la pratiquaient, une nécessité vitale, une planche de salut, tout utopique qu’elle fut. Elle stimulait leur volonté de refus de ce qu’ils commençaient à percevoir intérieurement : la perspective d’une douteuse entreprise d’extermination. La notion de survie les anima et seule, cette bouée de sauvetage qu’était pour eux la musique, participait d’un sursaut de résistance collective à laquelle musiciens, choristes, chanteurs, chefs d’orchestre, adhéraient. Et cette résistance commune que définit d’ailleurs Alain Finkielkraut dans un de ses ouvrages évoquant la communauté de Terezín permettait de survivre grâce à cet ancrage culturel qui évitait aux détenus de sombrer dans le désarroi, le désespoir, la folie, et où la personnalité même de chacun se façonnait et s’ancrait dans ce rejet collectif. C’était aussi une manière d’échapper à l’angoisse, une espèce d’évasion mentale mais aussi d’élévation spirituelle, car l’art et la musique les portaient vers la sublimation.

Et on en eut la preuve à travers le chant car il véhicule des paroles, des paroles évocatrices qui suscitent un état émotionnel chez les choristes et les solistes. Cette fusion chorale revêtait également une dimension hymnique que le psychanalyste Jacques Cheyronnaud décrit comme «l’instanciation d’une entité de respect », l’entité de respect pouvant être Nation, Patrie, Israël, République, tous ces termes ayant valeur d’absolu et pouvant être assimilés à Vérité, Justice, Liberté, Foi, Victoire.

De plus, la démarche sonore dégagée par le groupe suscitait un élan quasi-mystique où, comme le définit cet autre psychanalyste Michel Poizat, « les identités individuelles s’effacent derrière l’identité de l’ensemble », grâce à cette fusion des voix et des « cœurs des chœurs ». A telle enseigne que, pour de nombreux Juifs pour lesquels « ce système concentrationnaire était un effroyable malentendu » selon le psychanaliste Bruno Bettelheim, la seule façon de sortir de ce dilemme étant de se convaincre qu’il s’agissait d’une erreur. Et c’est par le biais de cette concentration sur la musique chantée que certains déportés purent observer un changement dans leur considération même du judaïsme, et que certains prenaient douloureusement conscience de leur judéité et se tournaient à nouveau vers leur religion qu’ils avaient un moment délaissée.

Le Requiem de Verdi : Terezín vers la transcendance Auschwitz vers la mort

Un des exemples les plus émouvants mais aussi le plus tragique de cette transcendance par la musique en fut donné avec l’interprétation du « Requiem » de Giuseppe Verdi, bien que ce type d’ouvrage ne relève aucunement de la culture juive.

Parmi les détenus, un pianiste et chef d’orchestre tchèque, le juif Raphaël Schächter, voulut prouver l’aberration des théories nazies en montant cette œuvre célèbre pour chœurs soli et orchestre, une œuvre écrite par ce musicien non croyant, sur des versets évangéliques de la religion catholique et interprétée en latin par une communauté juive de 150 choristes.

Fascinant ! Raphaël Schächter dût arpenter longuement les baraquements et les cellules pour réunir des ténors, des sopranos, des basses, et des solistes chanteurs. Schächter espérait ainsi éviter la déportation à tous ces artistes. Il réussit en dix-huit mois mais au prix d’efforts surhumains, à mettre l’œuvre sur pied, en multipliant les répétitions qui se déroulaient en sous-sol, et chaque fois troublées par des rafles impromptues au cours desquelles des interprètes disparaissaient pour ne plus reparaître et qu’il fallait remplacer par d’autres artistes en transit dans le camp. Sinistre situation. Chaque fois, Schächter remontait son «rocher de Sisyphe » pourrait-on dire, et remotivait ses choristes désemparés. Mais, la foi inébranlable de tous ces interprètes en la liberté et la justice reprenait le dessus et pouvait se lire sur les visages émaciés de ces femmes et de ces hommes amaigris et malades, qui témoignaient néanmoins de cette capacité à conserver une dignité humaine. Et cet engagement « ab imo pectore » impressionnait aussi l’auditoire constitué par le public venu de l’extérieur mais également par les prisonniers du camp.

A la représentation finale du « Requiem » à laquelle était présent le liquidateur Eichmann, les 150 chanteurs et les quatre solistes, accompagnés, non par un orchestre mais par deux pianos, (version en réduction), parvinrent à transformer cette messe des morts en un appel à la vie ! Les S.S . présents restèrent de marbre. « Je raconterai comment le ciel a pu se perdre en enfer et comment l’enfer est monté au ciel », avait assuré un des interprètes, Joseph Bor, un résistant juif qui avait perpétré un attentat contre un nazi, qui échappa au camp de la mort mais dont la famille, sa mère, sa femme et ses deux enfants furent gazés à Auschwitz. Il écrivit un livre, « Le Requiem de Terezín », publié en 1963 et réédité en 2005, qui raconte cette incroyable histoire et livre ses réflexions sur cette époque funeste. Car, l’horrible issue de cette représentation ultime peut paraître inimaginable, et pourtant, tous, instrumentistes, chanteurs, chef d’orchestre, prirent, peu après, les uns après les autres, la direction des fours crématoires et des fosses communes.

Les victimes d’octobre 1944 : génocide culturel

ll en fut de même pour Victor Ullmann et tous les interprètes de son opéra, embarqués dans ce même type de convois ferroviaires partis le 16 octobre 1944 et les jours suivants. Dans ces wagons de la mort, artistes, musiciens, chanteurs, avaient tous la même démarche intellectuelle, luttant pareillement pour une aspiration identique à la vérité et à la justice. Qui furent-ils? Il y eut Pavel Haas dont l’unique symphonie, restée inachevée, ne fut complétée que 50 ans plus tard, le jeune pianiste Gidéon Klein, qui fut un acteur important de la vie culturelle de Térézin et qui aura été aiguillé sur Auschwitz quelques jours après avoir achevé la composition de son Trio à cordes et de sa Partita pour orchestre de chambre, oeuvres créées seulement 45 ans après leur redécouverte. Il y en a d’autres encore dont le pragois Hans Krasa, le compositeur de l’opéra «Brundibar» qui, après la dernière de ses 55 représentations, a été embarqué dans la nuit de ce funeste 16 octobre à Auschwitz où il mourut le lendemain.

La musique fut donc, pour ces artistes juifs, professionnels et amateurs, l’unique acte de résistance possible contre cette tragique abomination de l’Histoire. Tout un pan de la création musicale correspondant à cette période d’ignominie, renait depuis quelques décennies, grâce aux concerts programmés, aux enregistrements discographiques de ces oeuvres à la réhabilitation tardive, et conçues non seulement à Terezín mais en quelques rares autres camps de la mort, où l’on faisait de la musique. C’est en tout cas une tranche générationnelle d’interprètes, de solistes, et de compositeurs juifs, sacrifiés sur l’autel de la barbarie, qui a été ainsi victime de ce que l’on peut appeler un génocide culturel.

Georges Masson (in Memoriam )

Journaliste, critique musical et auteur, qui nous a quitté en 2018 et apporta son soutien à WUKALI.

Illustration de l’entête: Violon brûlé dans une masse de plexiglas. Arman (1928-2005). 1965. Signé et daté 65 en bas à droite. 71 x 30 cm (27 x 11 in.)