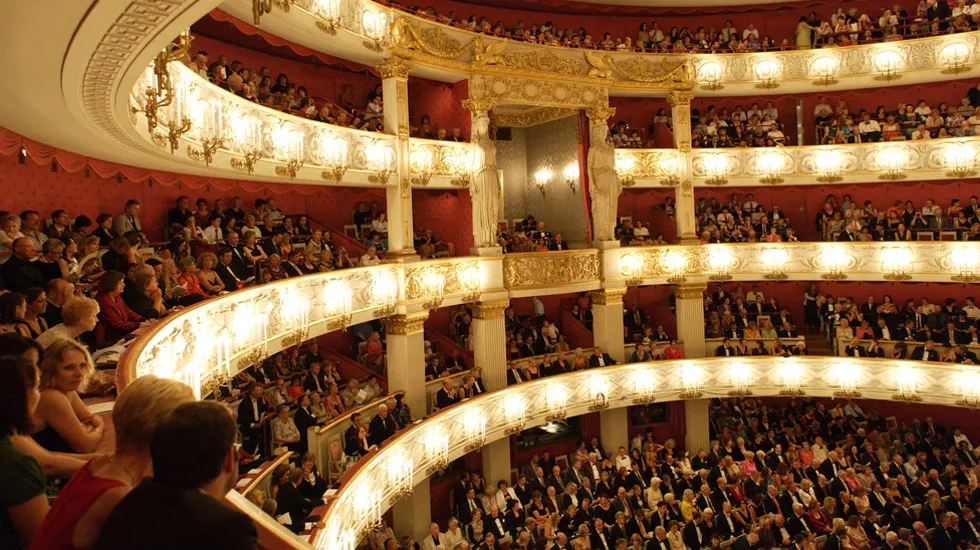

Le Festival d’été du Bayerische Staatsoper de Munich est de renommée internationale. Depuis 1700, il est le lieu de premières importantes : par exemple celle en 1781 d’Idoménée roi de Crète de W.A. Mozart. L’architecture néoclassique du bâtiment – qui ressemble au théâtre de l’Odéon à Paris – jouxte la résidence de Munich qui était le château des ducs, princes-électeurs et rois de Bavière issus de la famille des Wittelsbach.

Cette scène, devenue internationale, offre traditionnellement, au mois de Juillet, un choix de ses meilleures nouvelles productions de l’année à un public où se mêlent à la fois des munichois venus voir un spectacle en famille qu’ils avaient aimé ou, hélas, loupé. S’y ajoutent des « étrangers » venus des quatre coins du monde et qui, goulûment, profitent de cette programmation pour combiner plusieurs spectacles qu’ils enchaînent.

Les distributions y sont généralement prestigieuses. La crème du chant lyrique et la fine fleur de la direction d‘orchestre y ont généralement leur rond de serviette. Pour mémoire, sous l’impulsion de Louis II de Bavière, Richard Wagner y dirigera Tristan et Isolde en 1865, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg en 1868…jusqu’à la mort du monarque le 13 Juin 1886, après sa destitution, dans des conditions mystérieuses : son corps a été repêché dans les eaux du lac de Starnberg.

9 avril 1886. Pastel 65x54cm. Villa Borghese, Rome

Mais la règle est, fin Juillet, de terminer ce cycle « revival » par des opéras célèbres et à la fin, cette année, le choix s’est porté sur deux œuvres importantes du même compositeur Verdi : Aïda, créé le 24 décembre 1871 à l’opéra Khédival du Caire à l’occasion de l’inauguration du Canal de Suez, et le lendemain, Don Carlos dans la version scénique française[1].

Il s’agit dans les deux cas – même sous la plume de Verdi – d’un « grand opéra à la française[2] » – de 4 ou 5 actes généralement basé sur une intrigue historique. La source en est la tragédie de Friedrich von Schiller pour Don Carlos ou les idées et observations de l’archéologue Mariette – spécialiste de l’Égypte ancienne – qui utilisa ce qu’il savait de cette période pour construire une histoire. La version française de Don Carlos[3] a été traduite en italien en 1884. Dans les deux cas, il s’agit de deux spectacles d’envergure avec un orchestre conséquent, une distribution qui ne l’est pas moins et des chœurs conséquents.

Cette identité de contenu et de forme nous permettra, peut-être, de voir les différences de traitement scéniques, lyriques et musicaux de ces deux œuvres à trame historique

Aïda de Guiseppe Verdi

Le rideau s’ouvre sur un gymnase dévasté par les bombes où s’entassent des réfugiés dont Aïda qui distribue des couvertures et peste contre sa situation. Ce décor unique subira une seule modification : d’abord l’accumulation dans le coin de la pièce de suie noire, signe probable de désolation, qui tombera des trous des obus puis les murs du gymnase monteront en l’air, tout en restant visibles, après la scène du Nil. Apparaît alors un terril noir – une fausse pyramide de victimes ?- où seront emprisonnés Aïda et Radamès après la condamnation à mort de ce dernier.

Les chanteurs sont habillés comme le sont maintenant de nombreux artistes dans les productions modernes des œuvres : de façon actuelle version pauvre pour Aïda et tout le chœur. Amnéris porte un faux tailleur Chanel – version H et M – et Radamès n’apparaît en costume militaire que lors du défilé.

C’est une impression de lassitude et de déjà vu que l’on ressent face à la mise en scène de Damiano Michieletto. Par certains aspects, elle semble peu aboutie – surtout en ce qui concerne la direction théâtrale des chanteurs (j’y reviendrai) – et déplace totalement la focale sur « la » guerre – au sens général du terme- et ses conséquences à l’instar de ce qui se passe probablement en Ukraine ou dans un des pays du Moyen Orient. Mais alors pourquoi ne pas le dire ?

Au détriment, semble-t-il de ce qui se joue affectivement pour les trois protagonistes et qui est le nœud du drame : Aïda, Radamès et Amnéris. Assez paradoxalement, passé la scène du triomphe de Radamès, Verdi fait d’Aïda un drame assez intimiste qui se passe dans la grande Histoire qui ne vient juste que complexifier la petite : celle des relations entre ces trois personnages. Y compris pour Amnéris qui est prête à la violence la plus extrême – condamner celui qu’elle aime – plutôt qu’il ne finisse dans les bras de la rivale. Là est vraiment la violence. Et en ce sens, cette œuvre rejoint également Don Carlos.

Dans un interview récent[4], Anna Netrebko parle du rôle d’Aïda en insistant sur la colère que cette dernière – qui certes est victime- contient à l’intérieur d’elle « peut-être même poursuit-elle bien plus qu’Amnéris. Tout est écrit dans la partition. Il faut l’examiner avec précision pour faire ce que demande Verdi – et il demande beaucoup ! » Si le chant d’Elena Stikhina est certes de grande qualité la fragilité dans laquelle elle semble contrainte ne laisse probablement pas sa colère se manifester, colère qui semble entièrement attribuée à Judit Kutasi qui a des emportements multiples. Cette bipolarité « induite » amène à voir d’un côté « la méchante » et de l’autre « la gentille » : ce qui est une interprétation simpliste, fallacieuse et tendancieuse des deux rôles.

Le point de vue du metteur en scène Damiano Michieletto

Ce dernier choisit de transposer la guerre qui, dans l’opéra, selon le livret d’Antonio Ghislanzoni, oppose les Égyptiens aux Éthiopiens vers une guerre actuelle sans nom qui pourrait être n’importe laquelle de celles qui fleurissent hélas à divers endroits de notre planète. Avec ces mêmes images projetées de souffrances et de désolation que nous montre la vidéo incluse dans le défilé tragique des éclopés qui remplace le retour triomphal de Radamès.

Bayerische Staatsoper Munich. 2023. ©W.Hoesl

Si nous pouvons, par le biais des témoignages ou des récits historiques, avoir une idée assez précise des souffrances, des atrocités, des drames personnels et des privations qu’ont à endurer les acteurs du conflits – les soldats de tous temps- il n’en reste pas moins vrai que les populations qui subissent ces guerres passivement en sont fortement éclaboussées et impactées. Elles le sont par ce qu’une philosophe connue appelait, dans un autre registre, « la banalité du mal[5] ».

Pour autant rien, absolument rien – sauf une pétition de principe – ne permet de supposer que ces souffrances puissent être moins dramatiques au temps des pharaons ! La guerre est sale quelle qu’elle soit et où qu’elle se passe. Compte tenu du caractère de Radamès, il n’est pas interdit d’imaginer que ce retour triomphal puisse aussi faire la part belle aux éclopés.

Par ailleurs, le but de ces défilés victorieux et pompeux – dont Verdi nous restitue la musique tonitruante, martiale et un brin pompière – étaient- ils uniquement de l’ordre de l’esthétique ? Ils avaient probablement une fonction cathartique collective non dite, une sorte de cérémonie expiatoire ou restauratrice, destinée à jeter un voile aussi épais que possible sur des souffrances qui étaient alors collectivement déniées. Nous savons, hélas, depuis par des écrits ou des films à quel point les soldats qui en reviennent – probablement depuis le début de la civilisation mais aussi très récemment – sont marqués à jamais par ce qu’ils ont vu et vécu jusqu’à préférer la mort pour enfin arrêter les souvenirs[6]. Ce qui a changé ce n’est pas l’horreur de la guerre : c’est le prix que nous attachons à la vie.

Pour rester sur le plan musical, n’oublions pas que la musique, dès les légions de César, les grognards napoléoniens[7]ou, plus proche de nous, Lili Marleen, avait pour fonction, bien sûr, de galvaniser les troupes mais aussi de les distraire et les faire s’évader de l’horreur à laquelle ils allaient être bientôt confrontés de gré.

La guerre, quelle que soit son époque, est une épreuve humaine terrible qui déchaîne un lot de souffrances impensables, de blessures physiques et psychiques mais surtout génère une culpabilité insidieuse dont les hommes ne se remettent jamais totalement les laissant un peu comme les chanteurs sur le plateau : perdus même si on leur permet comme les enfants de jouer sur les décombres.

Don Carlos de Guiseppe Verdi

Curieusement, Verdi travaille à la partition sur un livret de Joseph Méry et Camille Du Locle à partir du drame de Friedrich von Schiller. Il écrit pendant la guerre qui oppose la France et l’Italie alors que l’œuvre est promise pour « la grande boutique ».[8] La guerre- celle des Flandres qui oppose l’Espagne aux Pays Bas – sert également de toile de fond à ce drame où la grande histoire va se mêler à la petite histoire comme dans Aïda. Toutefois, on peut tout de suite remarquer que les deux fils du drame – petite et grande histoire- sont scéniquement traités de façon différente

La première eut lieu le 11 Mars 1867 mais le succès ne fût pas au rendez vous et Verdi ayant accompli ce à quoi il s’était engagé quitte la France.

La peinture au vitriol de la religion, la longueur de la partition qui dure presque 5 heures et la violence de certaines scènes fit que Don Carlos fut considéré comme une œuvre différente du musicien parmesan même si les spécialistes restent prudents sur cette assertion.

L’infant d’Espagne doit épouser Élisabeth de Valois pour ramener la paix des deux côtés des Pyrénées et un duo passionné unit les deux jeunes gens pris par la passion jusqu’à ce que, coup de théâtre, l’ambassadeur d’Espagne en France ne vienne annoncer à Don Carlos la décision du Roi d’Espagne – Philippe II – son père qui, veuf, a décidé d’épouser la jeune femme promise à l’infant. Généralement, si l’on suit Freud : c’est plutôt l’inverse qui est la règle. Le fils rêve de séduire sa mère et rêve d’éliminer le père !

La mise en scène de Jürgen Rose pose, de suite, trois fondamentaux essentiels sur le plateau : une énorme croix signale la prédominance de la religion catholique rappelée vocalement par le Grand Inquisiteur, des trappes s’ouvrent dans le plancher pour signifier l’importance de ce qui se passe à l’arrière boutique avec des moines homme de main, le tout baigne dans un espace noir et restreint -décors et costumes d’époque – qui, tour à tour pour le décor figure différentes pièces du palais : la chambre du roi, les pièce de réception de la princesse Éboli, la geôle dans lequel l’infant sera emprisonné par son père.

Si l’histoire – la grande – est évidement convoquée par l’imposante scène de l’autodafé, Verdi ne sacrifie pas seulement au pompeux et à l’emphase. Un sérieux contrepoint s’instaure qui vient tempérer l’emphase musicale .Puisque Don Carlos intervient vocalement pour présenter et défendre les revendications des délégués des Flandres qui finiront, sine die sur ordre du roi, en prison.

L’orchestre dirigé par Daniele Rustoni donne, avec une pleine puissance, tout le solennel de cette scène spectaculaire et conduit à merveille l’orchestre dans les passages moins guerriers signalant finalement les fragilités d’un pouvoir absolu.

On appréciera alors la force et la beauté du timbre de Charles Castronovo, ténor italien -mais on serait plus tenté de dire « ténor de grâce à la française » – qui semble à l’apogée de ses moyens et, dans un rôle assez écrasant, vise – comme dirait Puccini le « tutta force ».

Visiblement, à la différence du spectacle précédent, il semble avoir été dirigé car il manifeste toute une gestuelle adéquate – agenouillements, prise de main, étreinte…- qui va de l’amoureux exalté du début de l’œuvre au jeune homme désespéré dont on perçoit, au final, la force de caractère et la filiation avec Charles Quint : métaphore a peine voilé de la mort qu’il se donnera, recevra sur un champ de bataille ou des sbires de son père . Il a perdu celle qu’il aime mais qu’il va devoir de toute façon aimer par la force des choses celle qui devient sa belle-mère.

Son ami, son frère, son soutien indéfectible a été abattu par les sbires de son père probablement pour affaiblir le fils ! Ludovic Tézier, initialement prévu, était magnifiquement remplacé par Boris Pinkhasovich, une basse profonde, puissante mais aussi très expressive. Pris en tant que Grand d’Espagne, entre l’allégeance à son souverain et la fidélité à son amitié presque fraternelle, il sut traduire vocalement cette double couleur attachée au rôle.

Seule française de la distribution Clémentine Margaine campe une princesse Éboli flamboyante et sûre d’elle. Puis, comme Amnéris, minée par un amour qu’elle ne peut pas avouer mais qu’Élisabeth de Valois – qui est la sœur de la Reine Margot[9] peinte par Dumas – a vite fait de comprendre et d’exploiter pour sauver Don Carlos. Sa destinée tragique qui l’a conduit à tenter de confondre la reine d’Espagne pour adultère qui la punit à l’exil en un monastère retiré.

Maria Agrista propose une Elisabeth de Valois toute en passion retenue avec une voix qui peut aller du piano vers le forte passionnel comme on peut le constater surtout dans la scène finale qui la confronte à la séparation d’avec celui, qu’au fond, elle aime. Le roi quant à lui – Idar Adbrazakov qui était prévu – remplacé par John Relyea a montré que la « copie » était vraiment au niveau de « l’original »

Un tonnerre d’applaudissements avec standing ovation justifiée a heureusement conclu cette soirée où le cadre de la Grand Histoire à mis en relief la cruauté insidieuse de la petite. Comme dans Aïda.

[1] C’est à dire avec le petit acte dit de Fontainebleau introductif de la rencontre entre les deux jeunes gens.

[2] N’oublions pas qu’à cette époque Meyerbeer (1791 – 1864) règne sur la production lyrique et jette les bases du « grand opéra à la française » qui doit normalement être bâti sur un sujet historique, comporter 5 actes et comprendre un ballet au milieu de l’œuvre. Les compositeurs étrangers – dont Verdi, n’étaient pas favorables à cette dernière condition qui fût fatale à Wagner qui le 13 mars 1861 introduit le sien au début de Tannhäuser ce qui détermina l’échec de cette œuvre.

[3] Don Carlos est l’écriture du titre en français pour sa première représentation à l’Opéra Khédival du Caire. Verdi en fit une version italienne pour la Scala qui ne comporte pas l’acte de Fontainebleau. Toutefois, la version présentée ici est compromis puisqu’il s’agit de la version française mais traduite en italien dont avec 5 actes. Le S du prénom indique donc la langue.

[4] Opéra Magazine Juillet Août 2023

[5] Il s’agit d’Anna Arhendt

[6] CF : Voyage au bout de l’enfer de Michaël Cimino 1978.

[7] Le film de G. Coppola « Apocalypse now » et la célèbre scène des hélicoptères mitraillant les ennemis au son de la Chevauchées des Walkyries.

[8] Il faut entendre là l’Opéra de Paris où à cette époque Meyerbeer règne en maître et triomphe.

[9] La reine Margot film de Patrice Chéreau avec dans le rôle-titre Isabelle Adjani

Le livre D’Alexandre Dumas paru en roman feuilleton dans le quotidien La Presse entre le 25 décembre 1844 et le 5 avril 1845

Illustration de l’entête: Temple de Beit El-Wali (Nubie). Ramsès II sur un char de combat pendant une expédition militaire. Moulage en plâtre de J. Bonomi. British Museum, salle 65

Vous souhaitez réagir à cette critique

Peut-être même nous proposer des textes et d’écrire dans WUKALI

Vous voudriez nous faire connaître votre actualité

N’hésitez pas, contactez-nous !