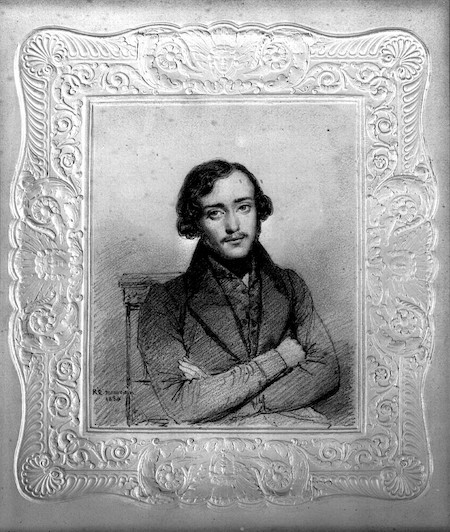

L’exposition lyonnaise au musée de Fourvière a pour but de faire connaître un aspect méconnu de l’œuvre de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc : la création de vases sacrés d’Église, reconstituant ainsi de nombreux trésors de cathédrale détruits lors de la Révolution française. Ces créations s’inscrivent dans une conception « d’art total » où l’architecture, l’orfèvrerie et le mobilier « parlent le même langage esthétique ». Lors des restaurations d’églises, ce passionné du Moyen-Âge, surtout du XIIIe siècle (celui de saint Louis), incluait aussi la re-création du mobilier dans le style de l’édifice. À Paris, il crée les apôtres de la flèche de la cathédrale et reconstitue en grande partie son trésor, en particulier les reliquaires de la Couronne d’épines et du Saint Clou.

L’exposition permet de découvrir ce talent méconnu de Viollet-le-Duc et permet d’exposer quelques œuvres magistrales conservées au Trésor de Notre-Dame.

Ces pièces sont présentées aux côtés d’autres réalisées pour des sanctuaires français. La récente découverte du fonds d’atelier Poussielgue-Rusand permet de comprendre le processus de création grâce à des catalogues commerciaux et surtout, des dessins préparatoires signés de Viollet- le-Duc et conservés à la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie. Enfin, une partie de l’exposition met en lumière les œuvres d’architectes proches de Viollet-le-Duc : le précurseur Arthur Martin, jésuite passionné par le Moyen- Âge mais également des suiveurs comme Paul Boeswillwald, Victor Gay et Edouard Corroyer témoignant ainsi du grand courant violletleducien qui a révolutionné l’art d’Église.

Parcours d’une oeuvre pensée dans sa totalité

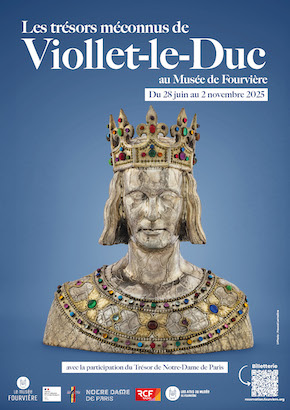

Si l’on connaît Eugène Viollet-le-Duc pour ses restaurations emblématiques – de Notre-Dame de Paris à la Cité de Carcassonne – l’exposition qui lui est consacrée, du 28 juin au 2 novembre 2025 au Musée de Fourvière, révèle une autre

facette de son génie : celle d’un créateur d’objets liturgiques, pour qui architecture et ornementation ne faisaient qu’un.

Passionné par le XIIIe siècle, Viollet-le- Duc ne se contentait pas de relever les pierres des cathédrales délaissées : il en

recréait aussi l’âme à travers chandeliers, calices, autels et reliquaires, conçus dans un souci d’unité stylistique absolue. Un geste d’art total, bien avant que le terme ne se popularise.

L’art total au service du divin

Dans une approche inspirée du Gesamtkunstwerk (concept d’art total issu du romantisme allemand au tout début du XIXe siècle), chaque œuvre religieuse devient pour Viollet-le-Ducun tout cohérent, où la moindre pièce de mobilier s’intègre à l’harmonie de l’édifice. Architecte, mais aussi théoricien, enseignant, archéologue et dessinateur, il

conçoit jusque dans les moindres détails le décor intérieur de ses églises. Ses dessins, confiés à des orfèvres

d’exception comme Poussielgue-Rusand, Chertier ou Bachelet, prennent vie sous forme de pièces précieuses, pensées

non pour le luxe, mais pour l’élévation spirituelle.

Le néogothique: une esthétique en résonnance

L’exposition replace également l’œuvre de Viollet-le-Duc dans le contexte plus large du mouvement néogothique, qui redonne au Moyen-Âge ses lettres de noblesse dès le XIXe siècle. Porté en France par Mérimée, Lassus et Viollet-le-Duc lui- même, ce style devient le langage d’une époque en quête d’enracinement.

À Paris, la basilique Sainte-Clotilde, la chapelle royale de Dreux ou la rénovation de Notre-Dame traduisent ce renouveau formel, fait de verticalité, de dentelles de pierre, de flèches et de gargouilles. Une architecture dramatique et poétique, au service du sacré.

Quand l’art devient accessible: la beauté pour tous

Mais l’œuvre de Viollet-le-Duc se distingue aussi par une vision démocratique de l’art. Convaincu que la beauté ne doit pas être le privilège des élites, il milite pour une mise en série raisonnée. Grâce aux avancées techniques du XIXe siècle, les objets liturgiques qu’il dessine sont produits en différentes gammes – bronze, argent, or – et diffusés par catalogues.

« L’art est indépendant du luxe », écrit-il. Une pensée radicale qui irrigue toute son œuvre : faire entrer le beau dans le

quotidien, sans le trahir.

Un trésor révélé: le legs de Notre-Dame de Paris

Point d’orgue de l’exposition : la présentation d’objets issus du Trésor de Notre-Dame, dont certains réchappés de

l’incendie de 2019. Parmi eux, les célèbres reliquaires de la Sainte Couronne d’épines et du Saint Clou, conçus ou restaurés sous l’impulsion de Viollet-le-Duc, témoignent de cette fusion unique entre foi, esthétique et savoir-faire.

Le buste-reliquaire de Saint-Louis

©Pascal Lemaître

Pour le buste-reliquaire de Saint- Louis, Eugène Viollet-le-Duc puise son inspiration dans un chef- d’œuvre médiéval réalisé en 1306 par Guillaume Julien pour le roi Philippe le Bel. Il en propose une réinterprétation fidèle à l’esprit du XIIIe siècle, tout en intégrant une esthétique et des techniques contemporaines. L’orfèvre Alexandre Chertier, choisi pour exécuter l’œuvre, adopte un procédé singulier : des feuilles d’argent repoussé sont appliquées sur une âme de

chêne, puis fixées à l’aide de clous, dans le respect des savoir-faire anciens.

Le reliquaire, d’une grande force symbolique, renfermait plusieurs précieuses reliques de Saint- Louis : une mandibule, une côte, sa discipline de fer ainsi que sa tunique.

Le reliquaire de la sainte Couronne d’épines

En 1855, les reliques de la Passion retrouvent définitivement leur place au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Reliquaire de la sainte Couronne d’épines. Dessin : Viollet-le-Duc Orfèvre : Placide Poussielgue-Rusand (1824-1889) Provenance : Notre-

©Pascal Lemaître

Quatre ans plus tard, en 1859, débute un chantier d’envergure sous la direction d’Eugène Viollet- le-Duc, chargé de concevoir de nouveaux reliquaires pour abriter ces trésors spirituels. S’inspirant de l’esthétique du reliquaire original détruit pendant la Révolution, Viollet-le-Duc propose plusieurs esquisses. L’exécution de ces œuvres est confiée à l’orfèvre Placide Poussielgue-Rusand, qui, à la demande probable du cardinal Morlot, réalise deux réceptacles distincts : l’un pour le Saint Clou, l’autre pour la Sainte Épine.

Livrés en 1862, ces chefs-d’œuvre d’orfèvrerie mobilisent les talents les plus renommés de l’époque. Le sculpteur Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume intervient sur les deux pièces, tandis que l’ornementation du reliquaire

de la Sainte Couronne est assurée par Villeminot. Ce projet nécessite la mobilisation de vingt ouvriers pendant deux années consécutives dans les ateliers de l’usine.

Le reliquaire du Saint Clou et de la Vraie Croix : un double écrin de foi et d’art

Dessin : Viollet-le-Duc – Orfèvre : Placide Poussielgue-Rusand (1824-1889)

©Pascal Lemaitre

Réalisé en 1862 par l’orfèvre Placide Poussielgue-Rusand, avec la collaboration du sculpteur Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, le reliquaire du Saint Clou et de la Vraie Croix se distingue par son architecture raffinée et symbolique.

L’œuvre se compose de deux thèques distinctes, réunies dans un monument d’orfèvrerie de petite taille mais de grande

élégance. L’ensemble repose sur un socle ornementé, porté aux angles par de délicates volutes végétales, témoignant du goût néogothique pour la nature stylisée.

Ce reliquaire incarne l’alliance entre la précision technique, l’exigence spirituelle et l’inspiration médiévale, au cœur de la vision artistique de Viollet-le- Duc et de ses collaborateurs.

L’aiguière, les baisers de paix et la reliure d’évangéliaire : un renouveau liturgique signé Viollet-le-Duc

Dans le cadre des grands travaux de reconstitution du Trésor de Notre- Dame, menés entre 1866 et 1868, Eugène Viollet-le-Duc conçoit une série d’objets liturgiques emblématiques : une aiguière et son bassin, plusieurs baisers de paix, ainsi qu’une précieuse reliure d’évangéliaire. Commandés par le chapitre de la cathédrale, ces objets se distinguent

par un répertoire formel original, renouvelant l’esthétique du mobilier sacré. À travers ces créations, Viollet-le-Duc démontre une fois encore sa capacité à conjuguer fidélité à l’esprit médiéval et liberté créative. L’artiste puise notamment dans l’héritage des ateliers de Limoges, célèbres pour leurs émaux, et y associe des motifs de rinceaux stylisés ainsi que des éléments floraux inspirés de sa passion pour les asters. Il en résulte des pièces à la fois riches de sens, de spiritualité et d’inventivité plastique, illustrant pleinement son idéal d’art total au service du sacré.

Exposition: Les trésors méconnus de Viollet-le-Duc

Musée de Fourvière. Lyon

à voir jusqu’au 2 novembre 2025

Illustration de l’entête: Crosse Monseigneur Maréchal. Dessin : Viollet-le-Duc Orfèvre : Placide Poussielgue-Rusand (1824-1889) Provenance : Archives Lasaliennes ©Archives Lasaliennes

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Comment soutenir WUKALI: nous relayer sur les réseaux sociaux (quelques icônes en haut ou en contrebas de cette page)

Contact ➽ redaction@wukali.com