Jacques Offenbach semble, enfin, en passe de réaliser son rêve. Sortir du purgatoire de la médiocrité où on l’a confiné comme – « musicien de bastringue[1] » – pour franchir les portes des Champs Élysées[2] pour pouvoir, sans crainte et sans honte, s’assoir et prendre place aux côtés de ses maîtres musiciens au premier rang desquels figurait un maître absolu révéré : W.A.Mozart.

Une petite révolution – tranquille mais nécessaire et surtout justifiée – est en train de s’opérer !

Le compositeur, roi du Second Empire[3], semble enfin sortir du mépris où certains caciques du bon goût – ceux qui pensent que le leur fait les rois de la partition – sont obligés de réviser leurs jugements. Si ce n’est que justice, c’est toutefois un petit miracle que le compositeur et ses œuvres aient survécu aux traitements parfois médiocres de ses partitions. Les chefs d’orchestres écornaient la finesse de sa musique qu’ils alourdissaient à loisir et certains chanteurs, dépités d’être réduits, pensaient-ils, à chanter du « léger », forçaient le trait sur le plan lyrico-théâtral ou assuraient à minima le service ! Car Offenbach, malgré ce peu d’égards, égayaient, presque toujours les spectacles de fin d’année de nombreux théâtres de notre territoire. Mais, surtout, il remplissait à tout coup les salles pour de belles séries de représentations qui faisaient le bonheur du directeur à l’œil rivé sur ses caisses.

Preuve s’il en est que le public trouvait dans sa musique et dans les textes de ses livrets, concoctés par Meilhac et Halévy, autre chose qu’un humour franchouillard et graveleux ainsi que des rythmes entraînants qui permettaient de taper dans ses mains pour accompagner les artistes lors de leurs rappels.

Pied de nez de l’histoire, le compositeur ne pourra assister au triomphe de son grand œuvre : les Contes d’Hoffmann. Œuvre saluée par la critique – dont certains mangèrent leur chapeau[4] – mais œuvre testamentaire. Victorin Joncières, compositeur et critique musical, dira au cimetière Montmartre devant le cercueil, sous la pluie, en présence d’Hortense Schneider, l’une de ses interprètes majeures, et de la grande comédienne Réjane : « Le grand artiste a voulu prouver avant de mourir qu’il ne savait pas faire que de la petite musique[5], et que son imagination pouvait s’élever dans les hautes régions de l’idéal ».

La maladie l’emporta, hélas, avant la première de cette œuvre chérie enfantée dans la douleur morale et la maladie. Il laissait un manuscrit partiellement inachevé qui a permis au directeur de l’Opéra – Léon Carvalho – de modifier d’autorité le jour de la première l’ordre des actes. Puis, fort de cet acte indigne, il permit indirectement à de petites plumes de multiplier des réécritures pour modifier l’ordonnancement des dialogues ou des airs rendant l’établissement d’une version définitive très aléatoire[6].

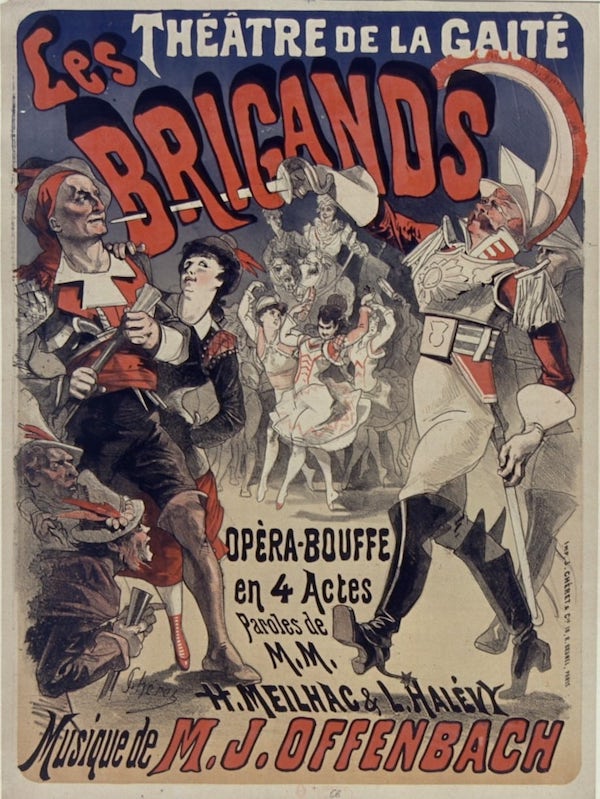

Pour la saison 2024/2025, l’Opéra Garnier mettait à son programme une œuvre d’Offenbach : Les brigands.

Rappelons pour mémoire que cette œuvre fût donnée à l’Opéra National de Lorraine en 1993 dans la mise en scène de J. Deschamps et M. Makeïeiff qui sera reprise à l’Opéra-Comique en 2011. À titre d’anecdote, figuraient des artistes[7] qui se retrouveront dans la production actuelle mais dans d’autres rôles!

Tout d’abord et avant de situer Les Brigands, il faut rappeler qu’Offenbach construit une chaîne de succès incroyable dont on suppose que c’est Alphonse Daudet qui va la dénommer « Offenbachiade » pour désigner l’apogée de la carrière du compositeur. De 1864, date de création de La Belle-Hélène, aux Brigands en 1869 des œuvres remarquées et populaires – Barbe-Bleue (1866), La vie Parisienne (1866), La grande-duchesse de Gérolstein (1867), La Périchole (1868) – drainent dans le théâtre d’Offenbach un public considérable mais aussi tout ce que l’aristocratie, la grande bourgeoisie et certaines têtes couronnées comptent de candidats à l’encanaillement. Offenbach est à l’apogée de sa carrière et on ne compte plus les théâtres qui mettent à l’affiche l’une ou l’autre de ses œuvres…car ils remplissent les salles !

Ce dernier opus, créé au Théâtre des Variétés le 10 Décembre 1869, est le dernier grand opéra-bouffe[8] du compositeur. C’est aussi la fin de la collaboration d’un trio de créateurs d’exception : Meilhac et Halévy pour les livrets, Offenbach pour la musique. Et il n’est que de lire leur correspondance pour constater qu’elle ne fait pas mentir la tradition de « maltraitance » des librettistes par leurs compositeurs : Offenbach qui s’adresse avant tout « à notre cher paresseux Meilhac »…écrit sèchement «je suis étonné de ne rien recevoir de vous….je vois avec grand chagrin que vous vous en f… comme l’an 40 [9]». Puis dans une autre missive cinglante : « Dois-je comprendre écrit-il, piquant, que je n’aurais pas de pièce à l’affiche cet hiver ? »

En cette année 1869, Offenbach écrit et met en scène pas moins de 5 œuvres[10] et l’on peut comprendre que son temps est compté !

Mais l’année 1869 précède de peu la fin de l’Empire. En 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse et se solde par un fiasco militaire sans précédent où l’Empereur entraîne dans sa chute celle du régime qu’il avait mis sur pied. Plutôt que d’accuser l’impréparation des troupes et l’impéritie des chefs militaires on accusera Offenbach d’avoir contribué à la démoralisation des troupes et, par extension, des Français !

Si c’est la fin de l’Empire, c’est aussi la fuite pour Offenbach qui s’est installé avec sa famille à San Sebastian, dans le nord de l’Espagne, entraînant la disgrâce de la musique du compositeur qui est associée au régime défait. Il ne reviendra à Paris et n’écrira pour la scène qu’à la fin de 1871. Le roi Carotte est créé en 1872.

Affiche de Jules Chéret

L’intrigue des Brigands se complexifie à souhait dans un carrousel incessant où chacun des trois groupes de protagonistes de l’histoire ne sont pas vraiment ce qu’ils disent être. Classons-les – pour y voir plus clair – sans préséances :

- Les carabiniers qui doivent arrêter les brigands font absolument tout pour que les voleurs anticipent leur arrivée et échappent, de ce fait, à la capture…et à la prison. Les carabiniers ne sont pas vraiment des carabiniers au sens où « bon chien chasse de race »

- Les espagnols de la cour de Grenade se méfient de ceux qui se disent espagnols et qui ne le sont pas. Cette rigueur affichée tente de masquer un univers financier corrompu et profondément malhonnête mais dénonce les vols c’est-à-dire les prébendes attribuées à la « petite cour espagnole » réunie autour de l’impératrice.

- Les brigands, dont les affaires vont au plus mal : ils volent « petit » et leurs rapines sont maigres. De plus, le caissier de la bande part avec le magot c’est-à-dire qu’ils sont – voleurs/volés – victimes et dépossédés.

L’opéra bouffe est donc constitué d’une juxtaposition de scènes parodiques. L’effet comique vient, à tout coup, dès lors que s’entremêlent les rencontres entre les deux ou les trois groupes aux objectifs jamais clairement explicités car toujours fluctuants et opportunistes. Il s’en suit pour le spectateur, aidé en cela par la farce et le travestissement, un brouillage tel– les changements de costumes se font à vue – qu’il finit par s’établir une indistinction, un trouble quasi identitaire : qui est qui ? Et qui fait quoi ?

C’est donc bien du vol dont il est question et selon « que vous serez puissant ou misérable » le vol ne sera pas de la même nature ni n’entraînera les mêmes conséquences pénales. Ce que subsume une des répliques cinglantes du livret « Il faut voler à hauteur de son rang» que la censure avait prudemment biffé pour le remplacer par position. Cette sentence renvoie, mezza voce, à une description de la société contemporaine d’Offenbach qui laisse percer une critique sociale – in fine politique – à peine voilée tant il est vrai que la période du Second Empire vit s’édifier des fortunes colossales : industrielles, financières ou immobilières sur des actions…

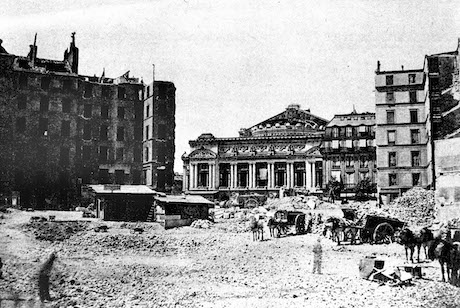

A titre d’exemple, la modernisation de Paris qui vit éradiquer les taudis et galetas de nombreux quartiers insalubres au profit d’immeubles neufs construits par Haussmann produit deux conséquences nouvelles. À la fois, pour le pouvoir, l’émergence d’une cartographie sécuritaire de la ville proche du panoptique où il devenait plus facile de contrôler les insurgés ou les réfractaires. Et, pour les hommes d’affaire, l’opportunité d’un marché immobilier de qualité. Ces nouveaux appartements « haussmaniens » et ces nouvelles maisons cossues firent la fortune de nouveaux propriétaires, pour en tirer rentes et bénéfices, issus des familles de la bourgeoisie jeune mais conquérante. Le déclin de l’aristocratie permet à la bourgeoisie naissante de monter sur la première marche du podium !

Cette conclusion pourrait faire croire à un virement chez Offenbach dû à une inspiration soudainement sociale. En réalité, il n’en est rien. Cette veine, ne fait que retrouver ce qui est aux prémisses de son œuvre : l’inspiration créative de son tout premier spectacle. Offenbach en 1852[11], au moment où il acquiert le théâtre Lacaze, faute d’être commandité par les nobles institutions de la culture, produit sa première œuvre : Les deux aveugles. Son célèbre Boléro, le « tube » de la partition, suscite, ipso facto , l’engouement du public. Au fond, rien de plus normal car il « trahit » à la fois les qualités certaines de mélodistes du musicien mais aussi ce que pointait le célèbre compositeur Auber c’est-à-dire l’émergence d’un style musical[12] immédiatement identifiable et à nul autre assimilable. Le Can-can en est l’exemple paradigmatique.

On retrouve dans le scénario des « Deux aveugles » le rôle du travestissement qui permet de se faire passer pour ce que l’on n’est pas : un aveugle. On pourrait donc chanter avec Patachon et Giraffier pour paraphraser l’entrée des Espagnols dans les Brigands :

« Il y en a qui se disent aveugles

Mais qui ne sont pas du tout aveugles.

Nous nous sommes de vrais aveugles

Ça nous distingue des faux aveugles »

Et d’extorquer – à son rang : c’est-à-dire au bas de l’échelle quelques modestes pièces qui sont en fait du vol puisque le sujet n’est pas plus aveugle que celui qui lui fait l’obole !

Il est donc primordial, pour en revenir aux Brigands, de noter que cette question du travestissement du corps est, au fond, une métaphore de celle de la personnalité – traduite ici par celui plus théâtrale du « textile » du costume. Ce n’est pas une idée qui surgit, sui generis, en 1869. Elle est présente aux prolégomènes de la saga créatrice de celui qu’il va bien falloir considérer comme un grand maître. Elle ne fait qu’apparaître, dans toute sa complexité au grand jour.

Mais on comprend, dans le même mouvement, que le rire n’est pas ici un rire léger. C’est un rire qui va tout faire voler en éclat tant il s’attaque aux piliers de la société dans lequel il se déploie. La mythologie grecque d’abord où les dieux s’ennuient ou se comportent en bourgeois frileux[13], les gens du monde qui peuvent être remplacés par leurs domestiques[14], les militaires[15], enfin, qui gravissent les grades ou dévissent de leurs fonctions comme on peut le voir, autour de la corbeille pour les titres de bourse.

N’oublions pas non plus qu’Offenbach est un adepte du travestissement et du déguisement puisqu’il a organisé, toute sa vie de célèbres fêtes costumées, des revues parodiques, des banquets où chacun est censé endosser un rôle et des codes précisés en général sur le carton d’invitation qui, entre autre, fait que l’on peut se faire appeler, pour une somme ajustée au titre, autrement que par son patronyme réel. Le Tout Paris et la fine fleur de la musique et de la littérature s’y rencontraient et s’y côtoyaient à Paris ou à la Villa Orphée d’Étretat.

S’il y a la question du vol et surtout du voleur/volé c’est parce qu’elle est un ressort comique dont on trouve bien évidement un exemple magnifique dans la comédie de Molière : L’Avare. Falsacappa est, à l’instar d’Harpagon, le prototype du voleur volé à qui l’on fait croire que sa précieuse cassette a été dérobée. Et à cette mystification le rire d’éclater ! Indépendamment du préjudice – vrai ou faux dans le cas de Molière – c’est l’aspect psychologique qui est important. Puisque l’on passe en un court moment, sur le plan de la personnalité, d’un statut à un autre – voleur/volé – brouillant, de facto, les limites stables de l’identité qui devient fluctuante.

Cette question est, bien sûr au centre du propos notamment dans le rôle tenu par le héros principal des Brigands : Falsacappa. Le metteur en scène Barrie Kosky habille – il serait plus pertinent de dire déguise – le personnage. Ce dernier va jouer et chanter maquillé et vêtu comme la célèbre drag-queen des films de John Waters: Divine[16]. Tout en confiant le rôle à un ténor,[17] tessiture masculine – on serait tenté de dire virile ! – s’il en est.

Nul doute alors que le metteur en scène fait référence et s’appuie dans son propos pour bâtir son spectacle sur la théorie « queer » : terme anglais qui signifie littéralement « étrange » – ici il est habillé en femme avec une voix d’homme – ou « bizarre » puisque nous ressentons une inquiétante étrangeté à devoir être confronté à un personnage qui joue sur les limites des normes hétérosexuelles. Est-ce un voleur, est-ce un volé trouve son pendant : est-ce un homme ou est-ce une femme ? Il a été utilisé par certaines communautés LGBTQ+[18] car le terme est aussi associé à partir de 1990 à une vision politique critique des normes sociales, notamment en matière de genre et de sexualité. On comprend que le mot « queer » dépasse le cadre strict de l’identité sexuelle et concerne, bien évidemment et en plus, l’identité sociale qui revendique une certaine marge ou une non-conformité choisie.

Le metteur en scène considère alors qu’il ne doit pas sacrifier au mythe romantique du brigand qui découle de la première pièce de F. von Schiller[19] en 1782. Les changements incessants de costumes et donc de statuts (voleurs, hôtelier, cuisinier…) des brigands ne sont pas seulement un artifice comique destiné à faire rire le public mais traduit l’exemplification de « la fluidité des genres et du radicalisme politique … résultant d’un monde merveilleusement chaotique[20] ». La personnalité n’est pas cette construction intangible qui résiste à toutes les secousses que réserve immanquablement la vie…et pas seulement des voleurs.

On peut conclure avec Barrie Kosky que si J.Offenbach n’épargne personne dans sa satire : carabiniers, armée, l’aristocratie, les voleurs eux-mêmes ; sa satire est plutôt une « parodie…qui en fait bien davantage que de simples divertissements frivoles ».

Quelques mots conclusifs sur le délicat problème du traitement d’une œuvre.

Dire que la question de la transposition – c’est-à-dire reporter au temps actuel un drame situé initialement dans le passé – ou bien celle de la réactualisation – donner, à un style marqué par son époque, un lifting pour l’adapter à notre temps[21] pouvant aller jusqu’à modifier l’intrigue elle-même[22]– suscitent des débats passionnés est un truisme. Il suffit d’ouvrir ses oreilles !

Il s’est opéré un profond changement qui n’a pas vraiment porté sur le répertoire : les « tubes » restent des « tubes » qui remplissent les salles. Il s’est centré – y compris pour les tubes – sur le contenu : texte + musique pour en dégager – avec plus ou moins de bonheur – le sens profond, les enjeux, les problématiques qui sont celles du créateur de l’œuvre.

Il s’agit de revenir drastiquement aux sources même des conditions du travail de création. Quelles ont été les idées et les choix du compositeur ? Qu’a-t-il voulu dire à ses contemporains et quels thèmes poursuivait-il qui le concernait aussi ? Comment est-il, lui-même, pris dans les problématiques qu’il met dans la lumière. Mais surtout : comment ces problématiques peuvent-elles encore se manifester et parler au spectateur de notre époque ?

C’est à mon avis ce que Barrie Kosky a tenté de faire afin que les « petites histoires » qui se multiplient sur scène nous ramènent à la « grande histoire » : celle de l’homme ou de la femme confrontés à la vie, l’amour, le sexe et la mort. Ce qui se passe sur scène nous ramène immanquablement à affronter la question shakespearienne : « être ou ne pas être ».

C’est à ce titre qu’une œuvre devient véritablement une œuvre et pas « un simple divertissement frivole » Quand elle nous parle, malgré tout, dans le siècle où nous sommes.

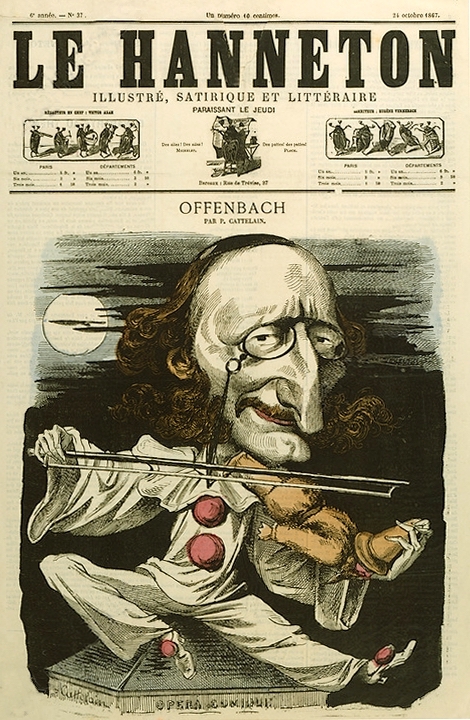

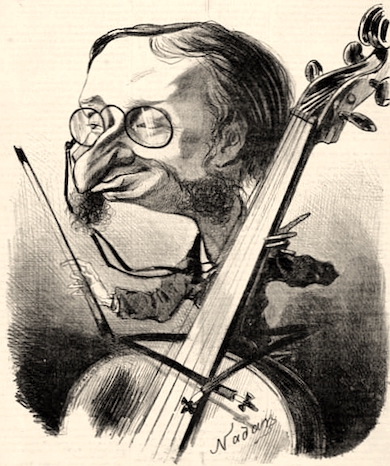

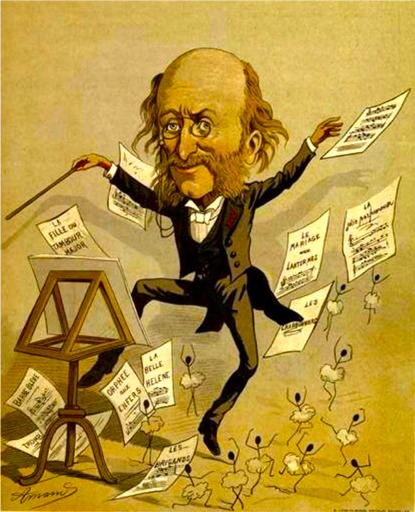

Il resterait -mais c’est un autre travail à venir – de tenter de percer le mystère de cet homme pris dans une représentation bi-orientée du même homme : entre le portrait très romantique de Laemlein en 1859 et la caricature du photographe Nadar (supra).

Jean-Pierre Vidit est l’auteur du livre Les Contes d’Hoffmann ou le reflet retrouvé de Jacques Offenbach paru aux Éditions Symétrie en 2022

[1] Henri Moréno Le Ménestrel N°117 DU 14 Mars 1869, l’année de la création des Brigands

[2] Dans la mythologie grecque les Champs Élyséens ou Champs Élysées sont les lieux des enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur trépas

[3] Comme l’a dénommé l’historien Alain Decaux dans son livre paru à la Librairie Académique Perrin 1958

[4] E..Reyer « Je doute ai-je écrit quelque part il y a bien des années déjà qu’une oeuvre sérieuse sortie jamais de la plume qui a écrit les excentricités d‘Orphée aux enfers et de la Belle Hélène. Eh bien ! je me suis trompé. » Cité par J.Cl Yon dans sa biographie Page 627

[5] En italique dans le texte original

[6] Pour ma part, je considère – avec Robert Carsen – que la version la plus proche des volontés d’Offenbach est la version de son éditeur Choudens. Elle correspond aux volontés de l’auteur et de sa famille.

[7] Citons E.Huchet, F.Leguérinel, P.Talbot, Y.Beuron

[8] L’opéra bouffe se distingue de l’opéra-comique avec dialogues parlés. L’évolution vers des œuvres à caractère sentimental amena cette distinction qui, finalement, reprit ce qui avait été évacué : le rire.

[9] J.Cl YON opus cité page364.

[10] 1869 – Vert-Vert, La diva , La princesse de Trébizonde 1ère puis 2ème version, Les brigands 1ère version.

[11] Il est âgé alors de 23 ans

[12] Auber dit un jour : « Offenbach a cet avantage sur des gens qui sont peut-être plus sérieux que lui, que toute sa musique est signée » cité par J.Cl Yon dans Offenbach nous écrit Editions Actes Sud/Palazetto Bru Zane 2019

[13] La Belle Hélène

[14] La vie parisienne

[15] La grande Duchesse de Gérolstein.

[16] Précisons que la drag-queen est un travesti excessivement maquillé et vêtu de manière extravagante. Nul doute alors que le metteur en scène fait référence et s’appuie dans son propos pour bâtir son spectacle que la théorie « queer ».

[17] Il s’agit du ténor néerlandais Marcel Beekman

18 acronyme pour lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

[19] Un fils de famille décide d’ourdir un complot contre son frère pour s’approprier son héritage mais surtout la place qu’il occupe auprès de son père..Par réaction, le fils répudié devient le chef d’une bande de brigands.

[20] Barrie Kosky parlant de son spectacle dans le programme de salle des Brigands page 72

[21] C’est le cas ,pour citer un exemple, d’Agathe Mélinand collaboratrice de Laurent Pelly ou d’Antonio Cuenca Ruiz dans le spectacle qui nous occupe : Les Brigands de Jacques Offenbach.

[22] Cela a été, par exemple, le cas à Florence au cours du festival du Mai Musical où ce n’est plus Don José qui poignarde Carmen mais la belle cigarière qui tue le fringant brigadier.

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Comment soutenir WUKALI: nous relayer sur les réseaux sociaux (quelques icônes en haut ou en contrebas de cette page)

Contact ➽ redaction@wukali.com