Cet automne, alors que le Musée de l’Homme célèbre les 10 ans de sa réouverture, une exposition-événement dévoile l’univers captivant et mystérieux des momies. Sujet de fascination et d’effroi, la momification a été pratiquée sur tous les continents depuis des millénaires, révélant le désir d’éternité qui hante les humains depuis toujours. L’exposition présente neuf corps momifiés exceptionnels, pour la plupart conservés par le Muséum, accompagnés d’objets funéraires, de documents scientifiques et d’œuvres d’art contemporain inspirés par ces traditions. Questions sociétale et symbolique, rites et techniques ancestrales de momification, recherches menées autour des individus, sont autant de sujets passionnants traités dans l’exposition. Elle revient parallèlement sur la manière dont les collections se sont constituées et ont été exposées à partir de la fin du 18e siècle, et analyse l’évolution de notre regard sur ces corps défiant le temps.

Depuis l’essor de l’archéologie au 18e siècle, l’engouement des occidentaux pour les momies ne s’est jamais démenti. Provoquant à la fois attrait et répulsion, elles ont été abondamment convoquées dans la littérature, le cinéma, la bande dessinée, la publicité et sont, de ce fait, très présentes dans notre imaginaire… avec tout un cortège de clichés et de fausses idées ! L’introduction de l’exposition « Momies » montre ainsi comment la culture populaire a forgé un archétype, particulièrement lié à l’Égypte ancienne.

L’exposition explore ces différents aspects à travers un parcours en quatre parties

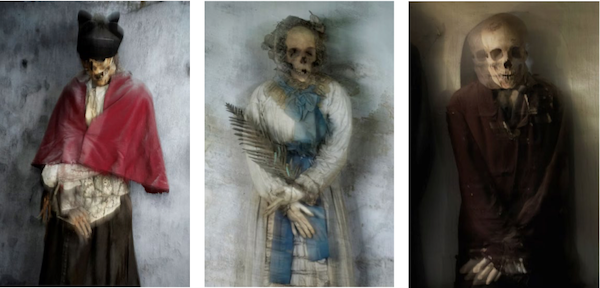

« À la rencontre des défunts momifiés » permet de définir la momification et retracer l’évolution des pratiques à travers les époques et les différentes régions du monde. Elle montre quelle proximité elle crée entre vivants et morts et quel rapport à l’éternité elle instaure. Outre le cas de l’Égypte, d’autres cultures sont évoquées, comme celle des Tojara en Indonésie actuelle, celle de la Sicile baroque ou de la France du 19e siècle, sans oublier les momies politiques, en Europe, en Chine ou en Russie, pour des dirigeants, comme Mao ou Lénine, autour desquels un « culte » s’est développé.

En haut, jeune femme dite « reine » Guanche ayant vécu dans les Îles Canaries vers le 8e siècle © MNHN – J.-C. Domenech

À gauche, détail de la robe et des mains d’une jeune fille momifiée à Strasbourg au 17e siècle © E. Quétel

Au centre, homme de la culture Chachapoya momifié entre le 12e et le 16e siècle dans l’actuel Pérou © MNHN – J.-C. Domenech >

À droite, détail du torse d’une femme dite des Chullpas, venant de Bolivie, vers le 9e siècle © MNHN – J.-C. Domenech

« Techniques et rites de momification », explore différents procédés de préservation des corps. Après une évocation des momifications fortuites, qui peuvent advenir dans certaines conditions de température ou d’acidité, cinq « chaînes opératoires » de momification intentionnelle sont détaillées. Le corps momifié d’un enfant de 5 ou 6 ans, ayant vécu à la période préhispanique dans une région de l’actuel Pérou, illustre ainsi la pratique funéraire des Chancay, qui empaquetaient les corps momifiés dans un fardo de tissu. Un jeune adulte embaumé il y a plus de 2000 ans permet de décrire les momifications pratiquées dans l’Égypte ptolémaïque. Une jeune femme dite « reine » Guanche du 8e ou 9e siècle montre la pratique du boucanage chez ce peuple ancien des Îles Canaries. Sont enfin abordés les sujets de la momification temporaire opérée dans les Îles Marquises et de la thanatopraxie, qui permet, dans la culture occidentale actuelle, la conservation des défunts avant inhumation ou crémation.

« Patrimonialisation des défunts momifiés, la constitution des collections », revient sur le spectaculaire essor de l’archéologie et, dans son sillon, la création des musées à partir du 18esiècle puis durant la période coloniale. De nombreux corps momifiés, prélevés principalement en Égypte ou en Amérique du Sud, intègrent alors les collections occidentales. Un commerce s’organise, avec un succès tel que des fausses momies sont même fabriquées pour assouvir la demande ! Aujourd’hui, la loi interdit la possession ou le commerce des restes humains et la question de leur patrimonialisation demeure complexe. Chaque pays possédant sa propre législation et chaque culture étant en droit de réclamer le retour de ses ancêtres, la déontologie a évolué et les musées s’interrogent sur l’origine et la trajectoire de ces défunts. En outre, des réflexions éthiques sur la pertinence et la manière de les exposer au public sont menées, suscitant, à travers le monde, des débats que cette exposition a l’ambition de nourrir.

© Félix Bonfils – Wikimedia CCO

La dernière partie de l’exposition : « L’étude des défunts momifiés, une enquête sur la vie », permet aux visiteurs de comprendre comment les scientifiques parviennent à reconstituer le passé grâce à l’étude des corps momifiés. Les examens menés à l’aide des techniques médicales, de l’imagerie ou de la biochimie, notamment pour la datation et l’analyse génétique, ouvrent une fenêtre de connaissance très complète sur l’individu lui-même et sur toute sa société. Son mode de vie, sa santé, son alimentation, ses déplacements, ses vêtements, ses pratiques esthétiques, ses croyances et ses rituels funéraires peuvent ainsi ressurgir du passé.

In case we die, Italie, 2008 © Sophie Zénon

Le cadre éthique de l’exposition : comment conserver et exposer des restes humains ?

Le Musée de l’Homme, qui embrasse le thème de l’humanité dans son ensemble, du passé au futur en passant par les enjeux contemporains, conserve, dans ses réserves, les importantes collections d’anthropologie biologique du Muséum national d’Histoire naturelle. Si la plupart des restes humains de cette collection sont des préparations ostéologiques ou anatomiques, notamment quelques 18 000 crânes, on compte aussi 70 corps momifiés. Cette exposition permet de rendre visible cette réalité, et aura permis la réalisation de nouvelles études scientifiques ainsi que plusieurs actions de restauration. Elle a aussi stimulé une réflexion quant au cadre éthique à l’intérieur duquel le musée choisit de montrer ces restes humains. Il est en effet apparu nécessaire de proposer une muséographie respectueuse de la dignité humaine pour les neuf défunts momifiés présentés. Les corps sont placés dans des vitrines individuelles isolées du reste de la scénographie. Un voilage placé du côté immédiatement visible par le visiteur permet à celui-ci de s’en approcher en douceur, sans effet de surprise. Des recherches de provenance ont été menées afin qu’une fiche d’identité aussi complète que possible de chaque individu soit proposée. Les lacunes dans les connaissances et les suspicions d’irrégularités dans les trajectoires y sont indiquées en toute transparence. Enfin, l’exposition se conclut par un dispositif pensé pour recueillir le sentiment des visiteurs sur leur expérience. Ces retours seront étudiés afin d’améliorer les pratiques muséographiques liées à la monstration des restes humains, notamment dans la galerie permanente du Musée de l’Homme.

Commissariat scientifique : Éloïse Quétel, responsable des collections médicales et du patrimoine artistique au sein du Pôle Collections scientifiques et Patrimoine de Sorbonne Université, et Pascal Sellier, directeur de recherche émérite au CNRS et responsable d’enseignement à Paris 1-Panthéon-Sorbonne et au MNHN, dans l’UMR 7206 Éco-Anthropologie au Musée de l’Homme.

Momies, mémoires révélées, le catalogue de l’exposition. Sous la direction d’Éloïse Quétel et Pascal Sellier.

Édition Muséum national d’Histoire naturelle.

Beau-livre relié, 18×25 cm, 272 pages, 39 €, à paraitre le 7 novembre 2025.

Exposition Momies, mémoires révélées

Musée de l’Homme

17 Place du Trocadéro. Paris

du 19 novembre 2025 au 25 mai 2026, au 2e étage du musée

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Comment soutenir WUKALI: nous relayer sur les réseaux sociaux (quelques icônes en haut ou en contrebas de cette page)

Nous contacter, nous faire part de votre actualité ➽ redaction@wukali.com