À l’automne 2025, la Bibliothèque nationale de France consacre une grande exposition à Colette (1873 – 1954), figure essentielle de la littérature du XXe siècle. Classique ou moderne ? Libre ou entravée ? Moraliste ou amorale ? Engagée ou apolitique ? Authentique ou artiste du « demi-mensonge » ? Romancière, journaliste, scénariste, publicitaire, comédienne ? La femme et ses doubles littéraires n’en finissent pas d’interroger et de fasciner. L’exposition, avec plus de 350 pièces, dessine les mondes d’une femme indépendante, souvent en avance sur son temps, qui a su construire une œuvre novatrice, audacieuse, parfois transgressive, toujours d’une étonnante actualité. Manuscrits, peintures, photographies, estampes et quelques objets emblématiques viennent éclairer les thèmes traversant l’œuvre et la vie de Colette – le féminin, l’identité, l’émancipation, la nature, le désir – mais aussi le jeu de miroir permanent entre l’autrice du Blé en herbe et ses personnages, entre fiction et écriture de soi.

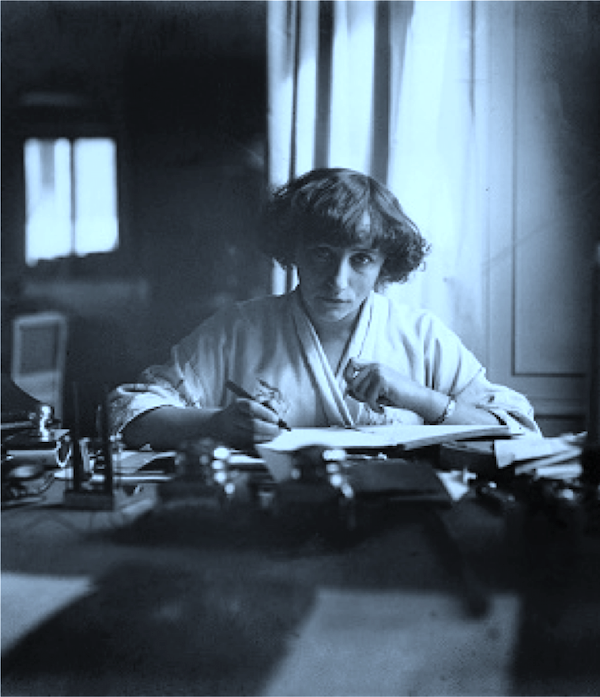

© Photo Maurice-Louis Branger/ Roger-Viollet

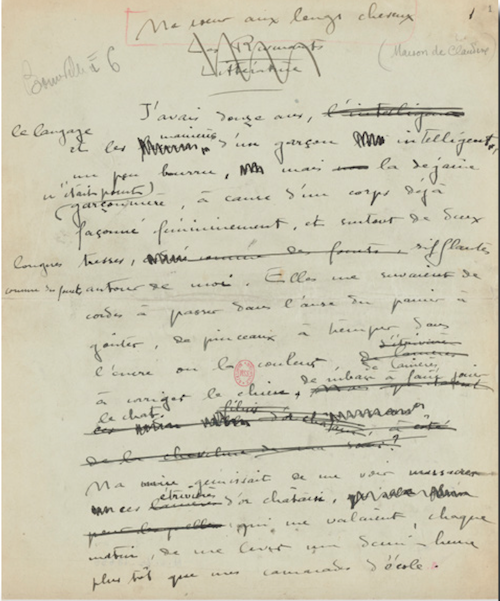

Colette, pionnière de l’autofiction

Croisant la présentation de livres et de manuscrits avec un dispositif visuel très riche fait de photographies, estampes et peintures, extraits de films et d’entretiens, projections sur grand écran et réinterprétation d’un costume de scène, l’exposition est à la fois immersive et réflexive. Elle est organisée en cinq grandes sections thématiques, croisant la double chronologie des publications et de la vie de Colette. Chacune des parties restitue l’expérience que constitue la lecture de l’œuvre de Colette, dans sa profonde sensibilité et sa richesse interprétative, tout en revenant sur la relation étroite qui s’est toujours nouée, chez l’autrice, entre l’écriture et la vie. La Naissance du jour (1928) est l’une des œuvres qui en témoigne le plus explicitement. Manuscrit et correspondance montrent comment Colette reprend et transforme les lettres de sa mère, Sido, pour écrire ce livre par lequel, passé la cinquantaine et après un second divorce, l’écrivaine cherche à se construire un « modèle » venant redéfinir son rapport à l’amour et au passage du temps.

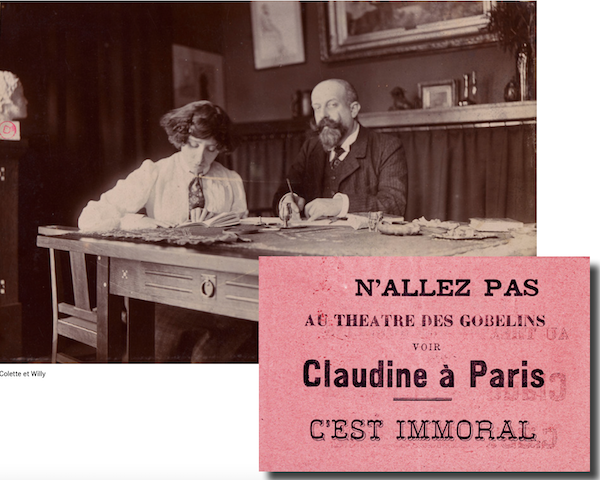

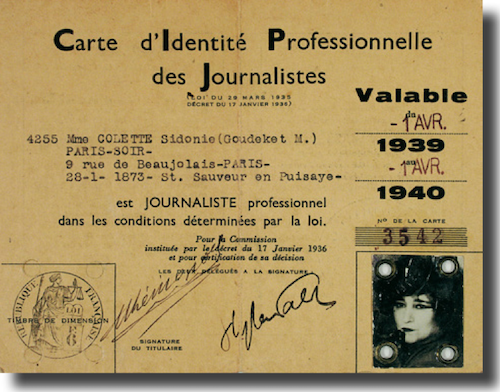

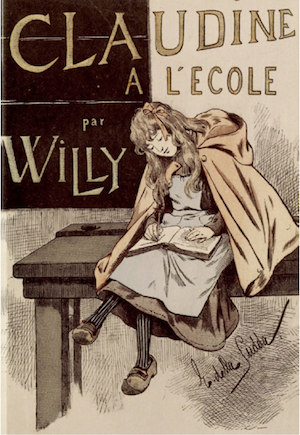

Les manuscrits montrant sa collaboration avec Willy, Claudine en ménage (1902), Claudine s’en va (1903) et Minne (1904), permettent pour leur part de se faire une idée précise des débuts de l’écrivaine et de sa singulière entrée en littérature, elle qui ne signa ses livres de son seul nom, Colette, qu’à partir de 1921. Les mondes fictifs qui composent l’œuvre de Colette tendent à se présenter aux lecteurs comme réels, tant ils font écho à ceux que traversa Colette assidument occupée à vivre autant qu’à écrire. Miroirs, fictions, avatars, autofiction dessinent autant de doubles qui viennent mettre en abyme cette création littéraire.

Exposer l’œuvre d’une vie

Colette a laissé une œuvre profuse, écrite tout au long de la première moitié du XXe siècle. Sa liberté de ton et de mouvement, sa largesse d’esprit ainsi que son écriture singulière, d’une grande attention à tous les mouvements de la vie, lui ont donné la faveur du public. Elle incarne en outre une forme d’indépendance rare pour une femme de cette époque, dont son œuvre littéraire se fait largement l’écho. Ses lectrices notamment, comme Simone de Beauvoir, ont trouvé dans ses textes – fiction, journalisme, essais – le tableau sans fard d’une condition féminine diverse, abordant sans crainte, à contre-courant de la bienséance, les questions les plus sensibles comme celles du désir ou de la maternité.

L’attention à soi s’est toujours accompagnée chez Colette d’une exceptionnelle ouverture au monde extérieur, conformément à l’injonction de sa mère, « Regarde ! », qui donne son titre à un beau livre illustré par Maturin Méheut.

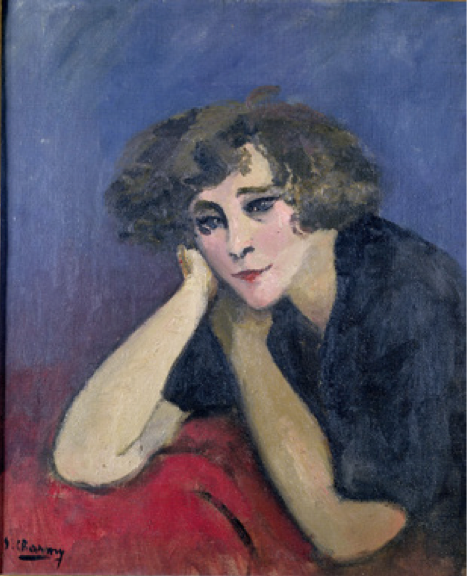

La présence de la faune et de la flore se voit associée au sein de l’exposition à des œuvres d’André Dunoyer de Segonzac, Raoul Dufy, Émilie Charmy, Charles Camoin, Luc-Albert Moreau et de Louise Hervieu. Mais Colette est aussi l’emblème d’une liberté chèrement acquise par l’indépendance financière que procure le travail. C’est ainsi avec une attention également acérée que l’écrivaine dépeint ceux dont elle partagea un temps le quotidien, les figures de L’Envers du music-hall (1913), livre dont le manuscrit présenté dans l’exposition est accompagné de nombreuses photographies de scène, ainsi que de tableaux de Marie Laurencin et Kees Van Dongen.

Repoussant les frontières de la littérature, l’intense activité journalistique de Colette, accompagnée de nombreux extraits de films, donne pour sa part à voir, à rebours de ses prises de position apolitiques, une autrice très sensible aux évolutions sociales et techniques ainsi qu’aux soubresauts de l’histoire.

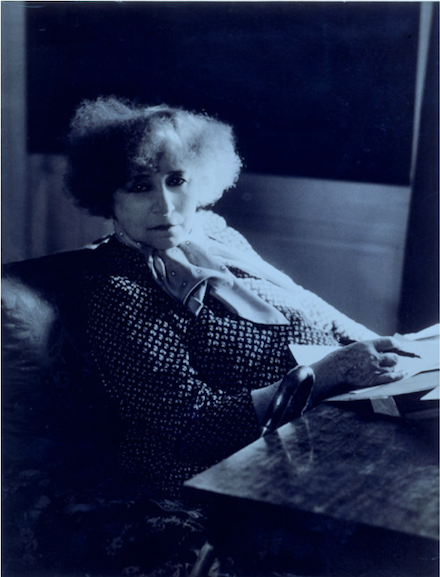

Classique ou moderne ? Moraliste ou amorale ? Engagée ou apolitique ? Féministe ou antiféministeLibre ou entravée ? Véritable icône littéraire du XX siècle, seule femme présidente du jury du prix Goncourt, consacrée par la légion d’honneur et des obsèques nationales, Colette (1873-1954) a su construire une œuvre populaire et gagner la reconnaissance de ses pairs en littérature. Sa liberté de ton et d’action, sa largesse d’esprit et son écriture singulière très attentive à tous les mouvements de la vie végétale, animale et humaine, lui ont donné la faveur d’un large public. Ses lectrices et lecteurs ont trouvé dans ses textes le tableau sans fard d’une condition féminine diverse, et, dans sa vie, la trajectoire d’une femme indépendante, qui traverse un siècle violent à bien des égards pour les femmes. Son œuvre est toutefois loin d’être univoque.

Traversée de paradoxes, voire de contradictions, donnant à réfléchir, offrant à regarder et à sentir avec vivacité tout en suspendant son jugement, elle joue aussi entre la fiction et l’autobiographie.

Colette, qui écrit au plus près de la vie, met en scène une liberté en acte : la sienne. En cela, son œuvre résonne avec nos questionnements sur l’identité, les représentations de soi, le désir, le rapport au corps et aux autres. L’exposition que présente la Bibliothèque nationale de France s’appuie sur le vaste ensemble de manuscrits qu’elle conserve, ainsi que sur des prêts exceptionnels émanant de la Maison de Colette et du musée Colette à Saint-Sauveur- en-Puisaye, mais aussi de collectionneurs privés. Y seront présentés pour la première fois depuis l’exposition de 1973 à la Bibliothèque Nationale, des tirages originaux de photographies de Colette et de son entourage provenant d’une collection particulière ainsi que les albums ayant appartenu à Willy, conservés à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.

Mathieu Amalric proposera pour sa part un montage composé spécifiquement pour l’exposition d’extraits de son film Tournée. L’artiste Giulia Andreani revisitera quant à elle la vie et l’œuvre de Colette à travers des réinterprétations picturales créées elles aussi pour l’exposition.

Enfin, outre Giulia Andreani, trois créatrices diront dans l’épilogue leur relation à Colette : l’autrice Michèle Sarde, dont un extrait de l’interview imaginaire de Colette en 1985 ouvrira l’exposition (archive INA) ; la chanteuse Juliette ; la comédienne Cloé Sénia.

1. Souvenirs sensibles

« Seul, respecté du temps, fier dans son aristocratie, incorruptible, l’odorat nous lie, jusqu’à la fin, à l’univers tangible et poétique, ennoblit le présent, ressuscite le passé. »

Paradis terrestre, 1932

Les souvenirs sensibles sont omniprésents dans l’œuvre de Colette et la déterminent à bien des égards. Colette les réécrit sans cesse, et les réinvente. Sa maison d’enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans l’Yonne, officiant tel un Paradis perdu, est le creuset de cette mémoire des sens. D’autres demeures, celle de Rozven, en Bretagne, de la Treille Muscate, en Provence, sont des lieux célébrés et réinventés dans ses récits. Les membres de sa famille, à commencer par sa mère, Sido, deviennent dans La Maison de Claudine des personnages hauts en couleur, comme souvent par la suite celles et ceux qui partageront son existence. La faune et la flore de ces lieux chargés en émotions peuplent les pages des livres, témoignant de la précoce sensibilité de Colette pour les éclosions et les métamorphoses de la nature.

S’appropriant à sa manière l’injonction maternelle « Regarde ! », Colette transpose des sensations authentiques et vécues dans un univers de fiction. Le lecteur traverse ainsi toute la richesse de son expérience.

Le jardin perdu

Sidonie Gabrielle Colette naît le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans l’Yonne. Avec ses deux demi-sœur et frère, Juliette et Achille, et son frère Léopold, elle y vit heureuse jusqu’à ce qu’en 1891 un revers de fortune oblige ses parents, Jules-Joseph Colette et Sidonie Colette, née Landoy, à vendre leurs biens et à déménager à Châtillon-Coligny. Ce traumatisme familial amplifia la construction, mi-réelle, mi-fictive, du mythique jardin de l’enfance évoqué dans La Maison de Claudine dont les personnages sont inspirés de sa propre famille. Ce paradis originel de plantes, de bêtes et d’êtres humains fabuleux est gouverné par la puissante figure maternelle de « Sido » ; il y plane également l’ombre du « Capitaine Colette ».

Miroirs d’un jardin perdu

La marquise de Morny, dite « Missy », compagne de Colette de 1905 à 1912, acheta pour elle la maison de Rozven, en bord de mer près de Saint-Malo. En 1926, Colette fit l’acquisition d’une villa, la Treille Muscate, près de Saint-Tropez, donnant sur la baie des Canoubiers. Ces maisons dans leur écrin de nature sont comme des échos de la maison d’enfance de Saint-Sauveur, tout en offrant d’autres vues, faunes, flores et amitiés. L’ouvrage Regarde… !, publié en 1929, réunit deux textes de Colette, « Regarde » et « La Flaque » avec des illustrations du peintre et illustrateur breton Mathurin Méheut, en souvenir de la Bretagne. En Provence, Colette fréquente d’autres artistes liés à Saint-Tropez, Charles Camoin, André Dunoyer de Segonzac et Luc-Albert Moreau.

Faune et flore

Nourrie dès son enfance par les excellentes connaissances botaniques de sa mère Sido, dotée d’une empathie profonde vis-à-vis du monde animal, Colette consacre plusieurs textes à la faune et la flore, dont les célèbres Dialogues de bêtes. Certains de ces écrits donnent lieu à des collaborations, choisies par Colette ou soufflées par ses éditeurs, tels Pour un herbier avec le peintre Raoul Dufy. Elle possédait également plusieurs dessins de mouches et de fleurs, de son amie la peintre et graveuse Louise Hervieu, avec qui elle partage le goût de l’observation de la nature.

L’Enfant et les Sortilèges

Au grand récit d’une enfance uniformément heureuse, L’Enfant et les Sortilèges apporte, le temps d’un cauchemar, comme un sombre contrepoint. Écrit « en moins de huit jours » en 1915 pour répondre à une commande du directeur de l’Opéra de Paris, ce livret de « féérie-ballet » explore les aspects les plus violents de la psyché infantile, entre colère et cruauté – une violence toutefois tempérée par l’humour et la poésie du texte. On entrevoit ici combien la relation de Colette à la figure maternelle est plus complexe qu’on ne pourrait le croire à la lecture de La Maison de Claudine ou de Sido. Maurice Ravel compose sur ce livret une « fantaisie lyrique » entre 1919 et 1925.

2. Le Monde

« Le pire dans la vie d’une femme : le premier homme. On ne meurt que de celui-là, après lequel la vie conjugale – ou sa contrefaçon – devient une carrière. »

Chéri, 1920

Chassée du paradis de l’enfance, Colette décrit dans ses récits un univers tout aussi saturé en sensations visuelles et en émotions : celui du « monde », du « grand monde » au « demi-monde ». Elle s’y révèle comme Honoré de Balzac attentive à la comédie humaine. Elle décrit dans L’Envers du music-hall le travail des corps dans la danse et la pantomime, mais aussi la précarité de la vie des artistes. Elle se fait la peintre amusée de la formation « professionnelle » que grand-tante et grand-mère dispensent à la future courtisane Gigi.

Satiriste, elle brosse avec tendresse et férocité des figures à la fois typiques et incarnées. Oscillant entre mise en scène de soi et étude sociale, Colette décrit les trajectoires de femmes de toutes classes qui cherchent, comme l’autrice elle-même, à gagner leur vie et leur indépendance au cœur de la Belle Époque. Les narratrices, peu déterminées par les convenances, peu enclines à endosser le rôle d’héroïnes, confèrent à ces textes, par leur détermination à vivre conformément à leurs choix, une dimension de romans d’apprentissage au féminin. L’écriture devient miroir du monde et permet à Colette d’y entrer pleinement.

L’Envers du music-hall

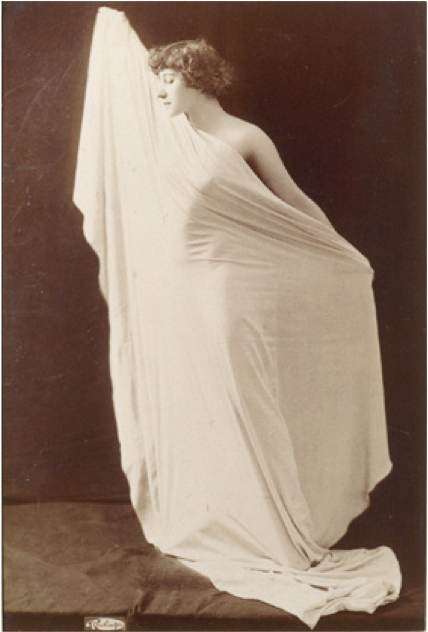

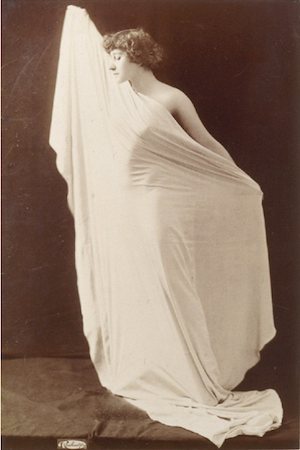

Séparée de son premier mari Willy en 1910, Colette s’engagea pour assurer son indépendance financière dans la vie mouvementée et courageuse de mime, de danseuse, faune ici, gymnaste là, à Paris, puis en tournée provinciale.

Illustrateur Maurice Lourdey (1860-1934)

©BnF Gallica

L’Envers du music-hall, composé de courts chapitres de scènes vues et de portraits, offre, comme La Vagabonde, un panorama souvent poignant de la condition des artistes de music-hall, auxquels il rend hommage. Les photographies prises dans les loges offrent un rare témoignage visuel de la vie de ces derniers, qui peuplent aussi les tableaux de Kees van Dongen, fréquentée par Colette en voisine dans l’entre-deux-guerres, ou de Marie Laurencin, dont Colette est une amie. Rarement la vie de l’autrice et ses textes n’ont été mêlés aussi étroitement que dans ce monde des feux de la rampe.

Avatars

«Êtes-vous pour ou contre le second métier de l’écrivain ? » Par cette formule provocatrice, Colette fait la réclame du salon de beauté qu’elle ouvre pour quelque temps au début des années 1930 rue de Miromesnil à Paris. Peu d’écrivaines furent à la fois mime, danseuse de music-hall, comédienne et esthéticienne. Pourtant, quand on est une femme et que, telle une « vagabonde » au début des années 1900, on souhaite ne dépendre de personne, il faut bien gagner sa vie. Dans le texte où elle répond aux critiques qui lui ont été adressées, Colette déploie l’ensemble de ses « avatars », ces métiers qui la firent circuler dans tous les interstices de la société affirmant ainsi la radicalité de son autonomie.

Cocottes

Tante Alicia et Mamita dans Gigi, Léa dans Chéri, sont des demi-mondaines, des cocottes, des femmes entretenues qui fréquentent « le monde » sans jamais vraiment s’y intégrer. Sans doute cette forme singulière de marginalité attire-t-elle Colette, elle qui, jeune campagnarde à Paris, danseuse et figure du Paris Lesbos puis femme mariée, baronne et journaliste, évolua dans tous les milieux sans jamais en faire pleinement partie. La demi- mondaine témoigne d’un temps où les femmes sans statut marital ne peuvent se faire une place dans la société qu’en acceptant la compromission d’un entretien assuré aux frais des hommes, et une vie dans un « demi »-monde.

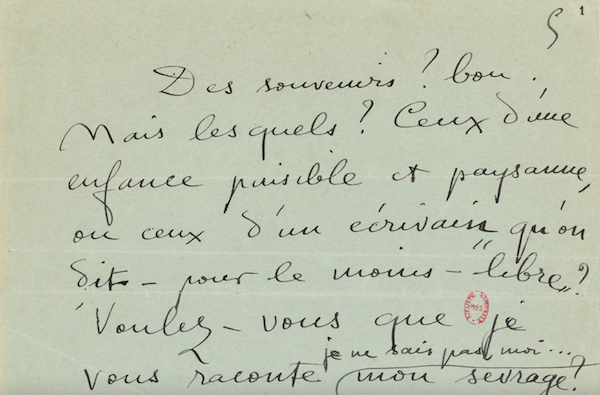

3. S’écrire

« Il faut désormais que ma tristesse si je suis triste, ma gaîté si je suis gaie, se passent d’un motif qui leur a suffi pendant trente années : l’amour. J’y arrive. C’est prodigieux. »

La Naissance du jour, 1928

Dans La Naissance du jour, la narratrice confesse que plusieurs de ses personnages romanesques les plus célèbres sont en réalité de simples avatars d’elle-même. Claudine est la première, qui, des bêtises de l’école primaire à l’adultère (avec une femme) puis à la fuite du domicile conjugal, agit hors du cadre assigné aux demoiselles de son époque. Puis vient Renée Nérée, « la Vagabonde » qui incarne non sans mélancolie les souvenirs du music-hall.

Renée préfère les tournées à un mariage qui la tirerait pourtant de sa condition de saltimbanque mais la priverait de sa liberté. Enfin, apparaît Léa, la cocotte indépendante, amante mûre du très jeune Chéri, avant que celui-ci, marié comme il faut, ne revienne traumatisé de la guerre et se tue. Cette dernière figure pose comme rarement la question de l’âge au féminin. Claudine, Renée, Léa sont comme les trois moments d’une vie de femme.

Dans La Naissance du jour, l’écrivaine s’essaye à une forme d’écriture à mi-chemin du roman et de l’autobiographie, qu’on appelle aujourd’hui l’autofiction. Conformément à l’épigraphe du livre, la « Madame Colette » autour de laquelle gravitent les amis réunis à la Treille Muscate est moins un autoportrait que le « modèle » que se fabrique l’autrice, œuvre de toute une vie.

4. Le Temps

« L’enfant tardif, –j’avais quarante ans – je me souviens d’avoir accueilli la certitude de sa présence avec une méfiance réfléchie, en la taisant. C’est de moi-même que je me mé- fiais. Il n’était pas question d’appréhension physique. Je craignais ma maturité, ma pos- sible inaptitude à aimer, à comprendre, à m’imprégner. L’amour – je le croyais – m’avait déjà fait beaucoup de tort, en m’accaparant depuis vingt ans à son service exclusif. »

L’Étoile Vesper, 1946

Près de 1 200 articles de presse ; plusieurs chroniques suivies dans différents journaux ; des critiques théâtrales, musicales, cinématographiques ; de récits de voyages comme envoyée spéciale au Maroc ou à New York, en dirigeable ; mais aussi des chroniques judiciaires, sportives, ou des interventions dans la presse féminine : Colette n’a cessé en vérité d’écrire son temps.

Débarquant à Paris à l’orée du XXe siècle et célébrée par des funérailles nationales en 1954, elle traverse toute la première moitié du siècle en la vivant pleinement. Elle est une journaliste active intéressée à rendre compte de la vie moderne dans toute sa variété et tous ses changements. Elle excelle dans le tableau des mœurs, avec son ironie habituelle, brouillant les pistes de ses portraits, et dans les peintures de « monstres », ces criminels hors normes qui semblent dépasser les fictions les plus inventives. Fervente apolitique, plus conservatrice que révolutionnaire, elle s’inscrit en porte-à-faux des conventions, comme lorsque dans les années 1930, en plein « réarmement démographique », elle s’attelle à décrire la déception de la maternité.

Un demi-siècle de cinéma

L’expérience de la scène permet à Colette de poser sur le cinéma naissant un regard qui n’est pas celui d’une simple profane. Dès les années 1910, elle lui consacre une trentaine d’articles, dont 19 pour la revue Le Film qui s’emploie à faire accepter ce nouveau média comme un art à part entière. Si la rédaction de sous-titres ou de dialogues a surtout pour l’écrivaine une dimension alimentaire, il n’en va pas de même de sa collaboration à certaines adaptations de ses livres, comme Divine de Max Ophüls (1935) ou Gigi de Jacqueline Audry (1949). Son aisance comme actrice de son propre rôle est sensible dans le documentaire que lui consacre en 1952 la jeune cinéaste Yannick Bellon, et dont elle fut comme une co-scénariste.

5. La Chair

« Or, si je suis immobile ce soir, je ne suis pas sans dessein, puisqu’en moi bouge – outre cette douleur torse, en grosse vis de pressoir – un sévice bien moins familier que la douleur, une insurrection qu’au cours de ma longue vie j’ai plusieurs fois niée, puis déjouée, puis finalement acceptée, car écrire ne conduit qu’à écrire. »

Le Fanal bleu, 1949

Le plaisir, le désir, l’amour sont des forces puissantes dans les textes de Colette. Des jeunes gens qui découvrent la sexualité dans Le Blé en herbe aux lesbiennes, opiomanes et Don Juan libres et autres insoucieux du qu’en-dira-t-on du Pur et l’Impur, l’écriture de Colette accueille les diverses figures d’un monde aux mœurs en pleine révolution.

Pour autant, Colette a-t-elle une conception moderne des sexes et des rapports de genre ? La liberté sexuelle et amoureuse qui fut celle de l’autrice côtoie une conception traditionnelle des pôles féminin et masculin. Parallèlement, La Chatte livre entre autres textes un tableau sombre de la conjugalité, alors même que son autrice se lie avec l’homme d’affaire et écrivain Maurice Goudeket. La chair est contradictoire chez Colette, avant de se faire, dans la vieillesse marquée par l’arthrite de L’Étoile Vesper et du Fanal bleu, corps de douleurs. Colette est l’écrivaine la plus citée par Simone de Beauvoir dans son essai Le Deuxième Sexe (1949), non que leurs convictions aient été les mêmes, mais sans doute parce que, à travers ses récits, rien de ce qui est une femme ne lui fut étranger.

Physiologie du couple

Le couple est l’un des grands sujets des textes de Colette, et l’amour, une question centrale. Elle le dissèque à la manière de son écrivain préféré, Honoré de Balzac, qui écrivit en 1829 une Physiologie du mariage. Récit après récit, selon des degrés de fiction variable, elle décrit, expose les phases, les non-dits, l’attraction physique ou son absence, la violence aussi, qui peut souder ou défaire un couple, hétérosexuel ou non. La Chatte, histoire de la préférence d’un jeune homme (mal) marié pour sa chatte, se déroule tel un roman noir selon une logique implacable, qui ne sème pas tant le doute sur la valeur du mariage en soi, que sur le véritable crime : ne pas suivre son désir.

Ces plaisirs…

En 1923, Colette publie Le Blé en herbe, récit faisant écho à Chéri (1920) qui traite de l’amour entre une femme et un adolescent. Elle s’inspire alors de sa liaison avec son beau-fils Bertrand de Jouvenel. En 1932, Ces plaisirs… rebaptisé, remanié et réédité en 1941 sous le titre Le Pur et l’Impur, évoque les plaisirs de la chair et de l’amour dans leurs multiples possibilités : émouvant couple des « ladies of Llangollen », portraits de Renée Vivien, de « la Chevalière » (Missy) et autres figures du Paris lesbien telle Elsie de Wolfe « la chèvre blanche », qui côtoient opiomanes et Don Juan vieillissants. Elle y insiste sur le pouvoir de la chair, si bien peinte par celle qui fut un temps son amie, et peut-être son amante, l’artiste Émilie Charmy, dont elle possédait plusieurs œuvres.

Écrire la maladie

En 1938 se font ressentir les premières douleurs de l’arthrite de la hanche qui finissent par clouer Colette sur son « lit-radeau », où elle continue à écrire tout en restant couchée. La souffrance physique permanente, jamais totalement calmée par les traitements, n’entame pas son désir de continuer à observer et à décrire. Depuis la fenêtre de son appartement, le jardin du Palais-Royal porte encore à ses yeux et ses oreilles ce qu’elle tenta de peindre sa vie durant, le chatoiement du monde dans sa diversité. Elle fait de la douleur même son dernier sujet d’exploration, observant avec intérêt le « flux » et le « reflux » de ses élancements, ultime manifestation de la chair.

Focus d’oeuvres

Colette [sous la signature et avec la collaboration de Willy]

Claudine à l’école

Couverture illustrée par Emilio Della Sudda Paris, P. Ollendorff, 1900

BnF, Réserve des livres rares

Le premier livre de Colette est publié sous le seul nom de Willy, comme tout ce qui sort des « ateliers » que dirige ce dernier. On désigne par ce terme une entreprise de production en série de romans légers, où certains écrivains (Paul-Jean Toulet, par exemple) firent, comme Colette, leurs premières armes.

Près de 40 000 exemplaires dès les deux premiers mois : le succès commercial de Claudine à l’école et des volumes qui suivirent fut « l’un des plus grands, sinon le plus grand, de toute la littérature française ». (Claude Pichois)

Colette L’Envers du music-hall

Manuscrit autographe, 1913

Reliure signée P. L. Martin, parchemin incrustée d’une photographie de Colette par Reutlinger sur chacun des plats

BnF, Manuscrits

Les artistes de café-concert dépeints dans L’Envers du music-hall se produisaient la plupart du temps au sein de revues qui faisaient se succéder sur scène différents numéros.

Il fallait courir après les cachets et les tournées.

« Qu’ils sont mal connus, orgueilleux, pleins d’une foi absurde et surannée dans l’Art […] Fiers et résignés à n’exister que pendant une heure sur vingt-quatre ! » écrit Colette dans La Vagabonde.

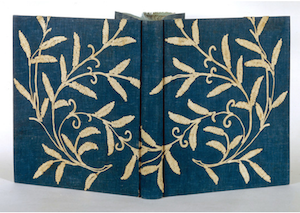

Colette Sido Manuscrit autographe, 1929 Reliure signée Huser.

Le manuscrit est relié dans une robe de Sido, en toile bleue brodée d’épis blancs BnF, Manuscrits

Le troisième mari de Colette Maurice Goudeket (1889-1977) entreprit de rassembler les manuscrits de Colette, avec son aide. Comme elle n’avait pas le souci de l’archive, il fallut recomposer des ensembles épars. Goudeket fit ensuite relier les manuscrits reconstitués.

Si la plupart des reliures sont de facture classique, quelques-unes ont une dimension symbolique plus forte en ce qu’elles incarnent des moments importants de la vie de l’écrivaine.

Colette

Le Pur et l’Impur

Portrait gravé à l’eau-forte par Jean Cocteau Paris, Aux armes de France, 1941

BnF, Réserve des livres rares

Réédition du livre paru en 1932 sous le titre Ces plaisirs… Aux armes de France était la version aryanisée de Calmann-Lévy. Cet ouvrage composite n’a d’autre unité que celle de son thème : l’éros. Entre souvenirs personnels (fréquentation du Paris Lesbos de la Belle Époque, violent épisode de jalousie, etc.), confidences recueillies, essai – visant entre autres choses à critiquer la vision proustienne de l’homosexualité féminine –, cette œuvre est l’une des plus inclassables de l’autrice. Remarquable par la quasi suspension du jugement moral, il l’est aussi par la mélancolie de sa description des plaisirs, évoqués dans toute leur diversité, et dans la diversité des manières de s’y rapporter.

Exposition: Les mondes de Colette

BnF, site François Mitterand

du 23 septembre 2025 au 18 janvier 2026

Vous désirez nous contacter,

nous faire part de votre actualité

ou nous proposer des textes et des sujets :

➽ redaction@wukali.com

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Pour nous soutenir ou relayer cet article vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux (quelques icônes en haut ou en contrebas de cette page)