Comment ne pas évoquer, au moment où elle nous quitte et nous laisse orphelins de sa voix exceptionnelle, cette confidence de Christa Ludwig qui affirmait : « Le chant, c’est une métaphore de la vie : on inspire, on expire, le son arrive sur le souffle, puis c’est fini. »

Née à Berlin le 16 mars 1928, d’un père ténor, metteur en scène et directeur de l’Opéra d’Aix-la-Chapelle, et d’une mère, mezzo-soprano qui a chanté, dans ce même lieu, sous la direction d’un Karajan débutant, la jeune Christa n’a jamais travaillé la technique vocale et chante avec sa voix naturelle des airs d’alto et de mezzo-soprano, mais « craque », comme elle le dit, tous ses aigus.

Son père, encarté au parti nazi, ne pouvait plus travailler après la défaite de l’Allemagne et sa mère avait perdu sa voix. Dès lors pour survivre dans une Allemagne dévastée, l’adolescente de 17 ans chante pour des officiers américains et chaparde ce qu’elle peut trouver de comestible pour se nourrir elle et sa famille. Cependant, son père « dénazifié » obtient la direction du théâtre de Giessen, (Land de la Hesse, au centre-ouest de l’Allemagne actuelle). Il organise des concerts auxquels participe sa fille, dès l’automne 1945.

Ainsi, elle réussit à se faire engager dans la troupe de l’Opéra de Francfort-sur-le-Main, en septembre 1946, d’abord comme figurante, puis dans de petits rôles qui l’amèneront à assumer des personnages scéniquement plus importants, comme celui du Prince Orlovsky dans La Chauve-souris de Johann Strauss. Si elle se tient naturellement bien en scène, par expérience familiale, elle « craque » toujours ses aigus, au grand dam du public. Dure mais salutaire école si l’on résiste à l’épreuve.

Après le divorce de ses parents, qui laisse sa mère sans ressources, cette dernière vient partager la chambre de location de sa fille et, pour subsister, donne des cours de chant, tout en conseillant Christa qui n’en avait jamais pris. C’est pourquoi la cantatrice écrira plus tard, dans ses mémoires,[1] qu’elle doit sa carrière à sa mère, car elle lui « a enseigné la discipline, l’acharnement, l’application, la confiance en soi ».

Tirant sa force de sa foi, elle enseignait à sa fille qu’ayant reçu son talent de Dieu, son devoir était « de transformer la cantatrice [qu’elle était] en véritable artiste pour donner de la joie à l’humanité. » Ainsi présente à toutes les répétitions et représentations de sa fille, cette dernière la perçoit comme son gourou, ce qui ne manqua pas d’avoir des conséquences sur sa vie privée. Cette relation fusionnelle mit en péril ses deux mariages.[2] Quand elle comprend que le second risque de tourner court à cause de cette relation fusionnelle, sans rompre avec sa mère, Christa s’en éloigne, non sans remords. Épisode douloureux qui illustre les sacrifices qu’exige la carrière de grands solistes.

Christa Ludwig grâce au directeur de la musique classique de la radio de Francfort qui lui fait chanter des lieder, apprend à mettre en valeur la beauté d’une partition en s’appuyant sur la musique mais aussi sur la sonorité des mots. D’autre part les compositeurs classiques étant destinés aux artistes déjà connus, on lui réserve les œuvres contemporaines, ce qui a pour effet d’éveiller rapidement l’attention des critiques musicaux à son égard.

Cependant, elle va choisir de partir, en 1952, pour l’opéra de Darmstadt où le metteur en scène Harro Dicks développe une synthèse, dite de Darmstadt, entre la musique, le geste et le mot. C’est-à-dire qu’elle ne se contente pas d’être une chanteuse, elle devient une interprète au sens plein du terme.

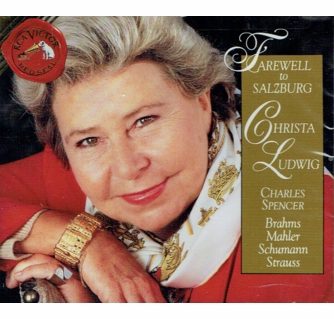

En 1954, elle intègre le Staatsoper de Hanovre, où elle fera deux saisons (1954-1955). Elle a l’occasion de se produire, dès 1954, pour la première fois au Festival de Salzbourg (où elle reviendra pendant plus de trente ans), dans le rôle de Chérubin des Noces de Figaro, puis dans le Compositeur d’Ariane à Naxos, sous la direction de Karl Böhm. Le chef, qui avait un fils du même âge qu’elle,[3] la prend sous sa protection et la propulse sur les rails d’une carrière internationale. Il l’engage ainsi à l’Opéra de Vienne dont elle intègre, en 1955, la troupe du Staatsoper. Elle en devient rapidement l’une des principales artistes, comme le prouve sa nomination, en 1962, au titre honorifique de Kammersängerin.

À cet égard, elle fait partie d’un ensemble de chanteurs mozartiens très réputés : Irmgard Seefried, Sena Jurinac, Paul Schöffler, Erich Kunz. Elle découvre aussi la beauté et l’élégance du phrasé et de la sonorité du Philharmonique de Vienne. L’exposition médiatique que procurent le Staatsoper et le Festival de Salzbourg lui ouvre l’accès aux plus grandes scènes. Cet égard et dès 1959, elle chante la Dorabella de Cosi fan tutte à Chicago ; Chérubin au Metropolitan de New-York où elle se produira jusqu’en 1990 . Pareillement en 1966, le festival de Bayreuth l’accueille dans la Brangäne de Tristan et Isolde, comme le Covent Garden de Londres, en 1966, pour l’Amneris d’Aïda.

En effet, celle qui « craquait » toutes ses notes aiguës à ses débuts, à force de travail, peut se permettre de chanter des rôles de mezzo-soprano lyrique : Carmen (en allemand), Kundry (Parsifal), Ortrud (Parsifal), Ulrica (Le Bal masqué), Eboli (Don Carlo), Ottavia (Le Couronnement de Poppée), Didon (Les Troyens), Dalila (Samson et Dalila), Clytemnestre (Elektra). Voire de soprano dramatique : Iphigénie (Iphigénie en Aulide), Leonore (Fidelio), Lady Macbeth, Ariadne (Ariadne auf Naxos), la Teinturière (La Femme sans ombre), La Maréchale, après avoir magnifiquement incarné le Chevalier (Le Chevalier à la Rose), Vénus (Tannahäuser). Elle chante parfaitement en allemand, italien, français, anglais.

Non seulement elle interprète des auteurs contemporains comme Carl Orff et Rolf Liebermann, des lieder (Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Malher, Strauss), des messes et des œuvres symphoniques (9e symphonie de Beethoven, Missa solemnis, Fidelio) et la Vieille dans le Candide de Leonard Bernstein !

Il faut savoir que sa discographie – largement disponible car la plupart de ces enregistrements sont devenus des classiques avec des distributions très homogènes – est à l’image de sa carrière scénique, immense : elle couvre non seulement plusieurs siècles mais de plus, il est difficile de la prendre en défaut, qu’il s’agisse de la perfection du style ou de la qualité de la voix.

Ajoutons qu’elle a enregistré (chez DGG, EMI, DECCA), sous la direction des plus grands chefs de la deuxième moitié du XXe siècle : Böhm, Karajan, Klemperer, Knappertsbusch, Solti, Kempe, Giulini, Bernstein, Davis, Levine. Elle sera la partenaire de Maria Callas et de Franco Corelli en incarnant Adalgisa dans la fameuse Norma gravée à la Scala en septembre 1960, sous la direction de Tullio Serafin pour EMI.

Alors, que dire en conclusion, sinon qu’une telle réussite prend racine dans une adolescence bousculée par la guerre, dans une famille qui a baignée dans la musique mais qui s’est brisée : l’art l’a sauvée de la désespérance et sa volonté lui a permis de construire une carrière où la probité à l’égard des compositeurs, de ses collègues comme des musiciens avec lesquels elle a travaillé et pour son public, illuminera encore longtemps l’esprit et le cœur des mélomanes.

[1] Christa Ludwig, Ma Voix et moi, Les Belles Lettres/ Archimbaud, 1996. L’original en allemand a paru sous le titre … und ich wäre so gern Primadonna gewesen, en 1994.

[2] Son premier mariage (1957 – 1970) avec le grand baryton Walter Berry, père de son fils unique, se solda par un divorce. Elle épouse en 1972, en secondes noces, le comédien et metteur en scène français Paul-Émile Deiber (1925-2011). Alors qu’elle vivait en France avec ce dernier, elle s’installe en Autriche après son veuvage.

[3] Karlheinz Böhm, rendu célèbre par sa participation à la série des Sissi aux côtés de Romy Schneider.