Connaissez-vous Rodez, une charmante petite ville dans le Sud de la France, entre le viaduc de Millau et Conques, proche de Toulouse et de Montpellier. Ainsi aimez-vous le patrimoine, les villes anciennes, celles qui ont de l’âme et de la mémoire (toujours), alors sur la route de vos vacances, ou mieux encore pour y passer quelques jours de dépaysement et de plaisir tranquille, choisissez Rodez vous y serez heureux, vous y serez bien. Je ne vous parle pas même pas de la table, des spécialités culinaires de l’Aveyron, comme l’on dit en langage djeune: «une tuerie », un enchantement, un vrai bonheur, c’est authentique, goûteux et enraciné.

Rabelaisiens que nous sommes, bien entendu nous allons traiter art et culture, et à Rodez vous avez le choix, vous serez gâtés! Pas moins de trois musées: le musée des Beaux-Arts Denys-Puech, le musée Soulages et le musée Fenaille, musée de France, un musée d’histoire et d’archéologie possédant une collection unique de statues menhirs du Rouergue et des collections statuaires de l’antiquité.

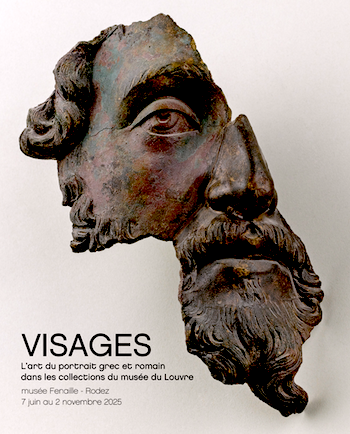

Le musée Fenaille organise avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre et de la Bibliothèque nationale de France, une exposition consacrée à l’art du portrait grec et romain, dans les collections du musée du Louvre, son titre : Visages.

Une exposition qui offre aux visiteurs l’occasion unique d’explorer l’art du portrait qui s’est épanoui dans les mondes grec et romain. En bénéficiant d’une sélection exceptionnelle d’œuvres issues des collections du musée du Louvre mais également de partenaires nationaux, elle interroge la place du portrait dans les sociétés antiques.

Pierre-Alain Lévy

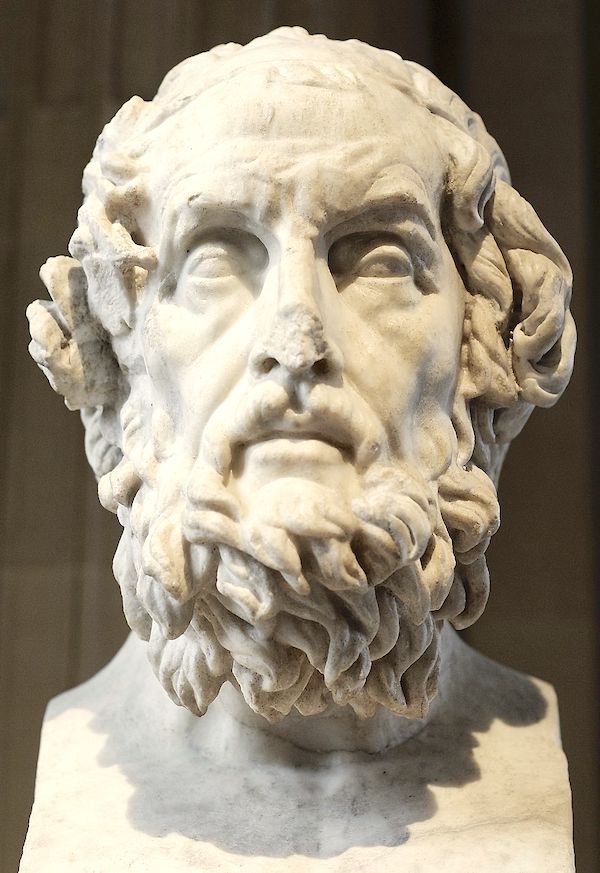

Prologue: Homère

hauteur : 53 cm, largeur 25 cm, épaisseur : 24,5 cm

Comment sculpter un portrait imaginaire ? Comment « faire portrait » ? Le portrait d’Homère, sculpté à l’époque hellénistique, des siècles après la composition de l’Iliade et de l’Odyssée, pose d’emblée la question de la mimésis et de la ressemblance : Homère, dont on doute qu’il n’ait jamais vécu, est représenté avec un réalisme recherché, qui accompagne et construit en retour le portrait littéraire du poète. Ainsi avec ce portrait vériste et pourtant imaginaire, composé à une époque où on ne pouvait pas connaître les traits du personnage, le visiteur fait face à tout la pluralité des sens du portrait antique : le réalisme n’implique pas ressemblance

Définir le genre du portrait

Le portrait dans l’Antiquité recouvre des réalités et des pratiques plus complexes que celle de notre conception contemporaine de ce genre artistique. Les notions de ressemblance, d’idéalisation, de portrait-type et de caractérisation physionomique sont au cœur de la fabrique du portrait en Grèce et à Rome. Dès lors, une ambivalence traverse le propos et les pratiques autour de la question du réalisme, entre portraits sans ressemblance et ressemblance sans portraits.

Pour les artistes, la caractérisation individuelle de l’individu constitue une ressource artistique qui résulte d’un choix spécifique. La diversité des matériaux – marbre, terre cuite, argent – et des formes que revêtent ces représentations en portrait souligne une pluralité de pratiques et d’expressions de cette individualité qui peut être fictive ou réelle.

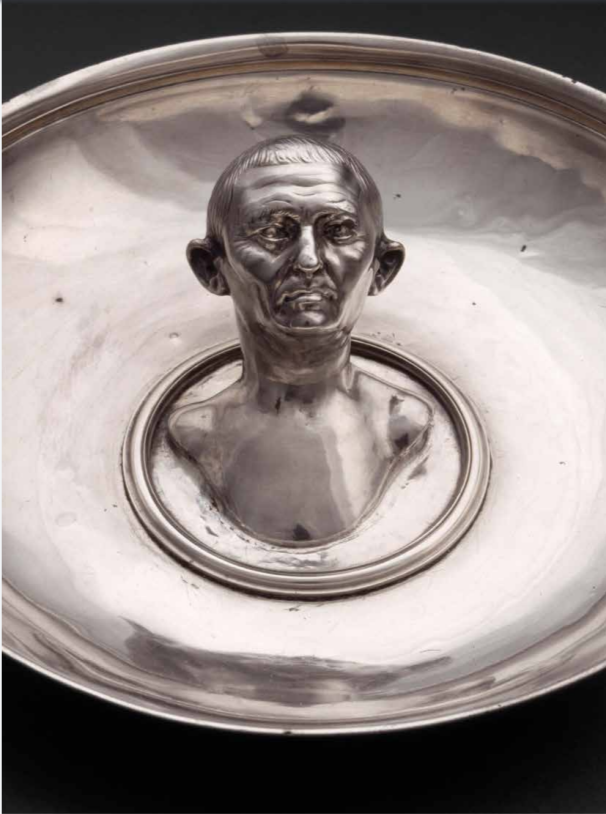

2e quart du Ier siècle apr. J.-C.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques,

étrusques et romaines, Bj 1970 © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) /

Hervé Lewandowsk

Au traitement très vériste de la patère à emblema en argent du trésor de Boscoreale répond l’idéalisation imaginaire de la représentation de Nestor, le héros de l’Iliade, sur l’amphore du peintre de Tithonos, ou encore le développement d’un portrait-type sur les stèles funéraires de Macédoine. S’y déploie une famille de quatre individus dont la ressemblance affirmée confine à la déclinaison de visages qui en deviennent génériques. Il s’agit donc d’un jeu constant entre l’expression d’une individualité construite sur l’habileté des artistes et l’inscription dans des valeurs collectives et partagées. Ainsi, l’effigie d’Aristote par Lysippe, un maître de la mimésis, constitue un jalon dans cette recherche d’une singularité chez le modèle. Mais le portrait de Crassus à ses côtés souligne bien plus l’influence et les

différences entre le portrait grec et le portrait romain pour lequel les marques de l’âge participent à l’idéalisation morale de l’individu

Fonctions et usages du portrait

Si le portrait dans l’Antiquité revêt une pluralité de sens et de formes c’est également caril fait l’objet de multiples usages. S’inscrivant dans la société et dans ses pratiques, ces derniers sont de différents ressorts : la mémoire et le pouvoir, la sphère privée et la sphère publique. Le portrait grec naît dans le sanctuaire, comme offrande aux dieux, tant pour leur plaisir que pour la gloire du sujet représenté. Le relief à Thésée dédié par Sosippos cristallise cette volonté en présentant le défunt face au héros, quand le buste de Mélitinè, prêtresse de la déesse Cybèle constitue l’offrande de son propre portrait.

Mais le portrait est aussi culturel: les aristocrates romains appréciant s’entourer des effigies des gloires littéraires du monde antique qui constituent les emblèmes de leur culture font appel aux artistes. La statuette d’Euripide en marbre, comme le philosophe assis en bronze de la Bibliothèque national de France rendent compte de ce goût des Romains pour la décoration savante de leurs lieux de vie. Enfin le portrait joue un rôle essentiel dans la commémoration des défunts, que celui-ci permette de marquer la tombe ou de rendre éternelle l’image du défunt, comme sur le devant de cuve de sarcophage monumental (détail ci-dessous). Le portrait physionomique sur lequel

s’attache le souvenir jouit d’une remarquable faveur en Égypte à l’époque romaine.

Peinture à l’encaustique sur tilleul L. 32 cm ; l. 17 cm, 130-150 ap. J.-C.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes, AF 6884

Deux prêts du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre permettent d’apprécier à juste titre cet art du portrait tel qu’il s’exerce encore aux confins de l’empire. Ces deux œuvres permettent aussi aux visiteurs d’entrevoir une production artistique largement disparue, celle de la peinture.

Marbre H. 86 cm, l. 219,5 cm, ép. 19,5 cm

Vers 230-235 ap. J.-C.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Ma 1013

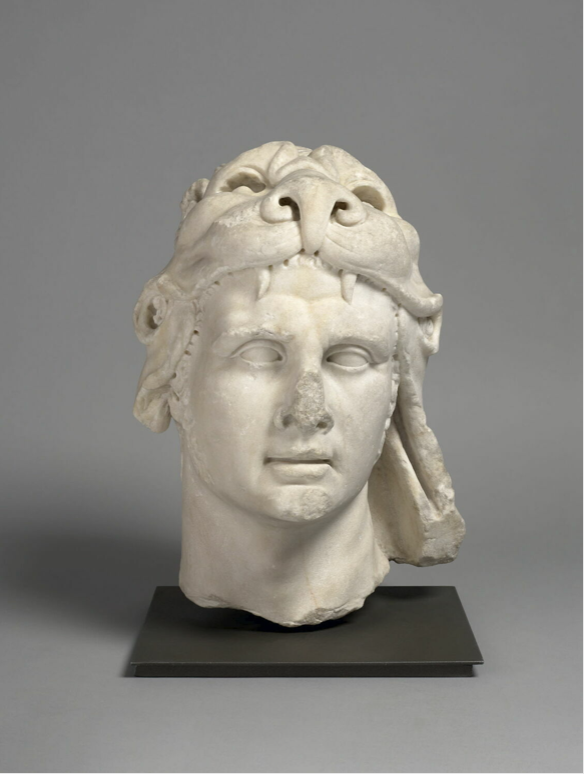

Images du pouvoir: les portraits d’Alexandre et leur fortune antique

Si l’offrande dans un sanctuaire est faite à la vue de tous et que les représentations des défunts constituent véritablement une cité des morts, ces portraits résultent d’une initiative privée. Or à partir du Ve siècle avant J.-C., les cités grecques inventent une nouvelle forme d’honneur : le portrait honorifique public, érigé par la communauté, principalement à titre posthume. Alexandre le Grand, dont le portrait est composé de son vivant par le sculpteur

Lysippe, sert de modèle après sa mort à ses suiveurs qui, comme lui, veulent établir un lien entre portrait et puissance.

H68 cm, L: 32 cm, Epaisseur :27 cm

marbre du Pentélique

Parmi les portraits les plus connus d’Alexandre, notamment l’Alexandre Azara (ci-dessus) et une statuette en bronze d’Alexandre à la lance, le visiteur pourra saisir toute l’importance d’Alexandre le Grand dans la naissance et le développement du portrait public.

BnF

Si les monnaies présentent elles-aussi le portrait du souverain pour garantir la stabilité monétaire, elles deviennent dans le même temps de formidables vecteurs d’une imagerie politique (ci-dessus). À la suite d’Alexandre le Grand, les autres souverains du monde hellénistique et les Romains après eux se saisissent de ce modèle pour construire leur propre

image. L’empreinte du conquérant est durable : le portrait en marbre de Mithridate VI Eupator (ci-dessous), mais aussi une série de statuettes en bronze doré et en terre cuite soulignent cette pérennité du modèle qu’Alexandre a contribué à créer.

Décor portrait Mithridate VI Eupator, en forme de Héraklès léonté, sur, tête. Marbre du Pentelique

Construire et diffuser l’image du souverain dans le monde romain

Le portrait du souverain fait dès lors l’objet d’une rationalisation permettant de contrôler l’image impériale et de la diffuser massivement, sur des supports extrêmement variés. Le portrait monumental constitue une part considérable de cette entreprise : il s’agit de construire véritablement le portrait de l’empereur en mêlant physionomie individuelle, idéalisation artistique et charge politique, tout en suivant les soubresauts de l’Empire (comme l’effigie de Titus sculptée dans une tête de Néron, frappé de damnatio memoriae). Ainsi à l’époque romaine le portrait devient presque narratif car son iconographie soutient un discours : un portrait imposant de l’empereur Hadrien, cuirassé, la tête violemment tournée vers la droite, le présente comme un garant de la protection et de la sécurité de l’Empire. Mais une autre dimension doit être prise en compte dans cette élaboration de l’image impériale : sa diffusion, sa circulation, sa dispersion à travers tout l’Empire. Ainsi, le portrait d’Agrippine l’Aînée (ci-contre, à droite) a été sculpté à Athènes et le portrait d’Hadrien provient de Crète.

Photo RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Si les monnaies représentent un vecteur de diffusion à plus large échelle, d’autres objets prestigieux sont destinés à une circulation restreinte dans la famille impériale ou dans la haute aristocratie. C’est le cas des camées (ci-dessus), héritiers d’une pratique hellénistique de mise en scène du pouvoir qui font appel à des techniques artistiques particulièrement vir-

tuoses et raffinées. Enfin, des objets de facture plus modeste comme la statuette d’un Genius Augusti constituent les indices de nombreuses pratiques cultuelles impliquant l’image de l’empereur ou de son instance divine.

Marbre H.36 cm, l. 21 cm, ép. 20 cm 1ère moitié du Ier siècle apr. J.-C.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines,

© GrandPalaisRmn (musée du Louvre) : Hervé Lewandowski

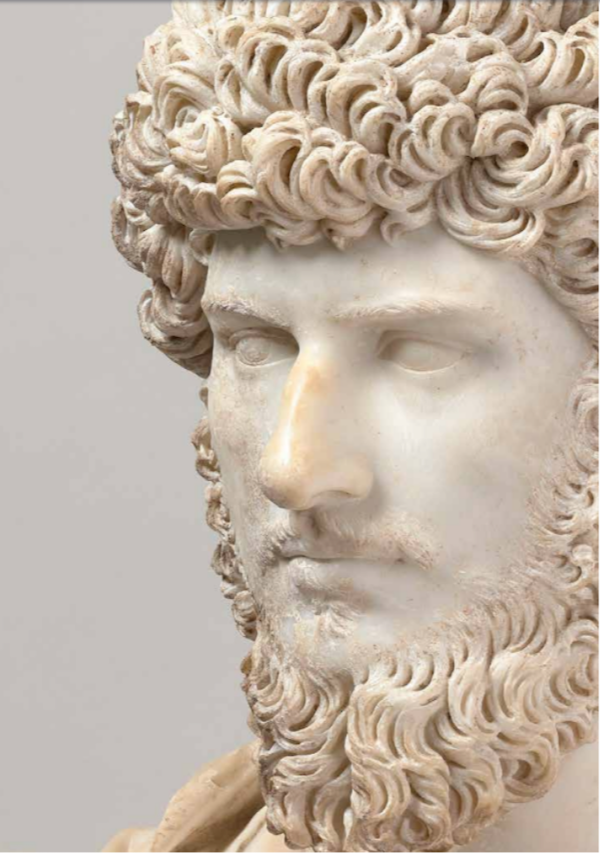

Marc-Aurèle et l’efficacité du portrait impérial romain

Le musée Fenaille conserve un portrait exceptionnel du jeune Marc-Aurèle (ci-dessous), dont nous ne connaissons que deux attestations en dehors d’Italie.

Celui-ci permet dès lors d’envisager la création et la diffusion de l’image impériale, selon différents types, à échelle d’un règne. Les effigies retenues distinguent également les contextes du portrait impérial, notamment la fonction honorifique avec une tête trouvée dans la cité latine de Gabies, près de Rome.

Marbre H86 cm, l. 70 cm, ép. 37 cm. Vers 161-169 apr. J.-C.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Ma 1101

Marc-Aurèle est associé au pouvoir avec son co-empereur, Lucius Verus depuis son adoption par Antonin le Pieux, et cette association se retrouve tout autant dans les portraits en marbre de deux empereurs.

© GrandPalaisRmn (musée du Louvre) : Stéphane Maréchalle

L’exposition fournie l’occasion d’une présentation originale qui n’a encore jamais été proposée au musée du Louvre : un ensemble de bustes a été découvert au début du XVIIe siècle dans la villa de l’empereur Lucius Verus à Acqua Traversa, au nord de Rome. Ces œuvres issues des ateliers répondant directement aux commandes de la famille impériale témoignent de la très haute qualité artistique des sculptures au IIe siècle après J.-C. Les associant tous ensemble pour la première fois depuis leur découverte, l’exposition permet dès lors d’embrasser en un regard la monumentalité et la qualité que peut revêtir l’art du portrait dans l’Empire romain.

Épilogue: l’absence et le fragment

Enfin, dans la compréhension du portrait antique, l’absent tient un rôle aussi important que ce qui nous est parvenu. Ainsi, le superbe fragment d’un portrait en bronze de Marc-Aurèle (ci-contre à gauche), présentant des traces de découpe volontaire accueille le visiteur pour clore l’exposition, vestige et souvenir de tout ce qui a disparu.

Face à lui, une base de statue trouvée dans le Sérapéion de Carthage (sanctuaire), utilisée une première fois pour une statue de Marc-Aurèle et remployée pour une statue de Constantin, vient compléter cet aperçu de l’art du portrait grec et romain. Formant un jeu d’échos avec la base de la statue d’Hermokratès qui accueille les visiteurs dans la cour du musée, et dont subsistent en creux les traces de l’ancienne statue qui s’y élevait, cette base et ce fragment permettent de nous rappeler tous ces visages qui nous manquent désormais.

Excursus

Menant depuis un certain nombre d’années désormais une réflexion sur la représentation de la figure humaine, le musée Fenaille peut se targuer d’une des principales collections de statues-menhirs en Europe.

Pour s’inscrire dans cette continuité et pour établir un dialogue entre les collections parisiennes et les collections ruthénoises, un kouros a été installé au milieu des statues-menhirs. Représentant dans la statuaire grecque archaïque, un jeune homme aux traits idéalisés et codifiés, cette sculpture permettant de questionner les différentes conceptions de ces statues génériques, caractérisées par des conventions récurrentes et que d’envisager la diversité des premières représentations humaines en Europe et autour de la mer Égée.

Visages

L’art du portrait grec et romain dans les collections du Louvre

Musée Fenaille, Rodez

Exposition du 7 juin au 2 novembre 2025

Illustration de l’entête: Fragment d’un portrait de Marc-Aurèle. Bronze. H23cm, l. 16,5 cm, ép. 10 cm. Après 170 apr. J.-C.

Paris, musée du Louvre, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Br 45

WUKALI est un magazine d’art et de culture gratuit et librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Pour relayer sur les réseaux sociaux, voir leurs icônes en haut ou en contrebas de cette page

Contact ➽ : redaction@wukali.com