Raphaël Doan part dans cet essai d’un postulat : la France n’est pas une démocratie. Bon, pourquoi pas, et je ne vais pas disserter sur le concept de démocratie car elle peut prendre des formes, et donc avoir des fondements idéologiques différents, sauf au niveau de la base : le gouvernement du peuple. Il y a bien des différences entre le régime politique suisse et celui de la Chine, et pourtant les deux sont des démocraties (ou tout du moins se disent telles !).

Pour l’auteur*, il faut revenir aux fondements historiques de la démocratie : Athènes puis Rome où le peuple faisait les lois directement. Bon, soit, il reconnait que dans la cité grecque, seulement moins de 10% de la population était considéré comme ayant le statut de citoyens, ce qui fait que la démocratie athénienne fonctionnait suivant des règles proches, très proches de celles de l’apartheid en Afrique du Sud. Mais, il est certain que les citoyens pouvaient participer directement à la vie de la cité et dans l’élaboration des normes juridiques, ce qui n’est pas le cas en France puisque ce pouvoir a été délégué depuis la Révolution de 1789 aux représentants élus. Soit, bon, bien sûr, et Raphaël Doan le reconnait, toutes les décisions de l’agora athénienne ne furent pas positives pour la Cité, voire même (et bien des historiens l’ont démontré), ont été contraires à sa pérennité et ont largement contribué à sa disparition. Il faut relire Platon qui était un opposant à la démocratie telle qu’elle fonctionnait à son époque à Athènes. Pour lui, ce système politique ne peut fonctionner que si tous les citoyens sont vertueux (thème repris par Montesquieu) et qu’il finit inéluctablement par le gouvernement des démagogues. Il suffit de voir ce qui se passe dans les démocraties occidentales pour s’apercevoir qu’il y a plus de 2 500 ans, Platon nous annonçait ce que nous vivons aujourd’hui !

Raphaël Doan n’est pas contre le système représentatif, les citoyens ne peuvent pas passer leur temps en discussions souvent très techniques. Mais, en arrière-plan, il fait allusion à l’argument qu’emploie bien des démagogues (souvent aux extrêmes du spectre politique), celui consistant à dire que les élus ne représentent pas la composition sociale de la société et ne comprennent pas les aspirations des Français. Difficile de le nier, mais ce décalage a permis justement à la démocratie de grandir : en 1789, aux Etats-Généraux, il y avait un seul laboureur élu, dans un royaume où vivaient plus de 90% de paysans et pourtant ils ont mis à bas l’Ancien Régime. De même moins d’un siècle plus tard, l’amendement Wallon qui a instauré la République ne fut voté que d’une voix par une assemblée et une population profondément royalistes. Quant à la peine de mort elle fut abolie en 1981 alors que dans l’opinion plus de 60% des Français étaient contre cette abolition, et les exemples ne sont pas limitatifs. Selon quoi, malgré tous ses défauts le système représentatif a bien des avantages !

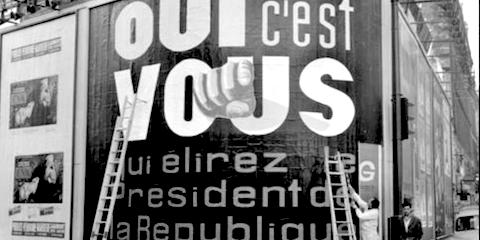

L’auteur trouve que le peuple n’est pas assez consulté au niveau de l’élaboration des normes juridiques fondamentales pour la société. Il souhaite une application plus grande du référendum. Cette possibilité existe non seulement dans notre constitution mais aussi dans d’autres pays. Mais se pose alors le problème fondamental en droit constitutionnel et dans notre pays : la différence entre les « élections choix » et les « élections plébiscites ». L’abus de plébiscite sous les deux empires a fait que les Républicains ont toujours été sceptiques quant à l’utilisation du plébiscite, et ce n’est pas l’utilisation des référendums qu’a fait le Général de Gaulle qui peut apaiser les sceptiques. Plus récemment, le référendum de 2005 a été surtout un plébiscite contre la politique du président Chirac.

Pour autant, comme le démontre Raphaël Doan, ce n’est pas une raison pour, par principe, l’écarter car ce peut-être un bon outil de démocratie directe grâce auquel les citoyens peuvent se prononcer autour de problèmes sociétaux. La campagne électorale est un moment privilégié pour organiser une discussion où tous les citoyens peuvent participer.

Et de citer des exemples étrangers : Taïwan (mais il est impossible de faire un référendum sur le rattachement ou non à la Chine), la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique. Je ne reviendrai pas sur le système suisse qui a mis plus d’un siècle avant d’être totalement mis en place et assimilé par la population (et je ne parle pas des critères nombreux et stricts pour pouvoir l’initier), mais plutôt sur le système californien qui est sûrement le plus simple au monde. Sauf que c’est un système qui est totalement contrôlé par les lobbys et non par les citoyens! Au-delà du scandale des achats de signatures (voire de votes), n’oublions pas que c’est une loi résultant d’un référendum dit d’initiative populaire qui a annulé une loi votée par le parlement de cet état contre l’utilisation des sacs plastiques au nom du bien-être de la population et de la nature. Comme par hasard ce référendum a été financé par les industries pétrolières et chimiques. Je ne suis pas certain que dans ce cas-là, le peuple avait raison de voter contre ses intérêts !

L’auteur donne de très bons arguments contre le système des consultations dites citoyennes. Au-delà des problèmes posés par le tirage au sort, il est évident qu’elles fonctionnent avec un système que ne renieraient pas les trotskistes : d’abord expliquer les problèmes aux participants (c’est-à-dire formater), leur proposer des solutions et surtout ne jamais faire intervenir des personnes n’ayant pas le même point de vue. Sans compter que par « dévouement », ils maîtrisent les temps de parole et s’occupent des prises de note et autres comptes-rendus.

Tout comme il pense que le référendum d’Initiative populaire (qui existe dans la constitution) n’est pas le meilleur système à promouvoir (l’exemple californien en est la preuve). Il propose d’élargir l’initiative de la loi référendaire aux parlementaires. Il propose que 25% d’entre eux (pourquoi pas 30% ou davantage, mais c’est une autre discussion) puissent chaque année, déposer une loi référendaire, soit, en moyenne 4 par an. Déjà, cette possibilité évite le référendum sanction contre le président de la République, ce qui est une bonne chose.

© Crédit photo : Archives AFP

Là où nous pouvons suivre l’auteur, fort des leçons tirées du passé de la Vème République, il est nécessaire que les référendums ne deviennent pas un vote portant non sur la question posée mais sur la côte de popularité de celui qui l’a posée, comme ce fut le cas en 1969 ou en 2005. La personnalisation d’un scrutin ne permet pas de répondre en toute objectivité. Il propose, en quelque sorte de suivre le système américain, c’est-à-dire profiter des autres élections (nationales aussi bien que locales) pour faire un référendum : le même jour , rien n’empêche de voter plusieurs fois, même sur des thèmes différents. Il est certain que ce système permet une déconnexion entre la question posée et la personne qui la propose. Bien sûr, certains diront que la campagne électorale (enfin, les campagnes électorales) sera biaisée. Cela forcera surtout les participants à être synthétiques et didactiques ! Ce système fonctionne très bien dans les pays où il existe, en quoi la France serait-elle si différente qu’il y serait impossible de l’instituer ? J’attends les arguments !

Raphaël Doan défend l’idée que la campagne électorale, dans ce cadre portera vraiment sur le fond de la question posée. Soit, mais à une condition, c’est que cette campagne soit « saine », ce qui, hélas n’est pas du tout le cas. On attend toujours le plan B que certains ont vendu lors du référendum de 2005. Et que dire de Nigel Farage qui a reconnu avoir menti pour obtenir le Brexit !

Et oui, Platon et Montesquieu avaient raison, le vote n’est possible que si les citoyens sont vertueux, ce qui est loin d’être le cas, puisque les menteurs ont voix au chapitre. Et comme ils ont un discours particulièrement simpliste avec des boucs émissaires, plus des solutions manichéennes à la limite de la caricature, ils ont une visibilité bien plus grande que les autres qui ont un discours, des arguments qui obligent les citoyens à penser, à réfléchir ce qui est contraire à la nature humaine, bien des études l’ont démontré.

De plus, il n’y a rien, strictement rien sur les algorithmes. L’auteur dit, incidemment, que les réseaux sociaux, au nom de la liberté d’expression ne doivent pas être contrôlés et sont une sorte d’agora où tous les citoyens peuvent s’exprimer. C’est vrai dans la pensée, la philosophie des concepteurs de la toile. Mais hélas, les réseaux sociaux sont devenus avant tout un instrument pour faire de l’argent, un outil économique comme un autre géré par des algorithmes qui ne sont là, non pour nous permettre de nous informer, de porter la contradiction vers des chemins auxquels nous n’avons pas pensés, mais pour nous conforter dans nos convictions. C’est bien davantage un système totalitaire qui se met en place qu’une agora démocratique !

Et que dire des propositions que l’auteur montre en exemple qui ne sont que le résultat de sondages. On sait très bien que c’est très facile de connaitre la réponse avant même d’avoir posé la question : la façon de la poser, les mots employés, l’actualité médiatique et plus encore. Et l’on peut s’interroger: pourquoi voter puisque les sondages donnent le résultat ?

Un exemple très éclairant : les sondages montrent que les Français veulent un référendum sur un renforcement de la politique de l’immigration. Mais sur quoi donc exactement portera la question ? Je ne suis pas certain que les motivations du vote soit les mêmes pour tous les citoyens. Ainsi dans les banlieues, on pensera essentiellement à l’immigration issue d’Afrique, dans mon Gers natal, j’ai eu droit dernièrement à une diatribe contre l’immigration qui pollue le pays, qui fait reculer (voire remplacer) la culture locale, on me parlait de deux familles portugaises qui venaient de s’installer, et je pourrais développer ! Et que dire du référendum de 2005 entre ceux qui ont voté «Non» car il y avait une référence aux origines judéo-chrétiennes de l’Europe, ceux qui la trouvaient trop libérale et ceux qui la trouvaient trop sociale. Au résultat, soit le «Non» a gagné, mais il n’y a eu que des mécontents puisqu’il était impossible de trouver un nouveau traité prenant en compte tous les «Nons» !

Je caricature, car Raphaël Doan insiste, à juste titre, sur l’importance de la campagne électorale, mais entre les populistes, les menteurs et les algorithmes, il est difficile de se faire une opinion objective et claire ! En plus, si ce système avait été mis en place avec la Constitution de 1958, je suis certain qu’en 1981, une loi référendaire aurait annulé celle abolissant la peine de mort. Soit, le peuple a toujours raison, mais parfois, il se fourvoie (et l’exemple d’Athènes est bien là pour nous le démontrer.

Un des arguments de Raphaël Doan à prendre en compte est qu’une loi référendaire montrant la position du peuple, s’impose à tous, ce qui évitera toute « magouille » et autre compromission locale. Mais imaginons une loi référendaire sur le développement des centrales nucléaires ou de prisons. Loi promulguée, il faut la mettre en œuvre. Et là, les riverains de la future centrale nucléaire ou de la future prison risquent de se dresser contre l’intérêt général, il suffit de voir le nombre d’élus du Rassemblement national qui veulent plus de places de prison, mais surtout pas sur leur territoire !

Ce n’est pas parce que l’ensemble du peuple veut quelque chose que les élus ne pensent pas à leur prochaine réélection ! Bien sûr, l’état jacobin peut imposer de telles constructions, mais alors on arrive à une sorte de dictature (pour les riverains) si bien théorisée par Jean-Jacques Rousseau : la majorité a toujours raison, la minorité doit se plier sans rien dire.

Là où je suis contre l’auteur c’est quand il remet plus ou moins en cause l’état de droit, interdisant de passer au contrôle de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel. Cela risque de remettre en cause bien des engagements que la France a avec le reste du monde (et pas qu’avec l’Union Européenne), ce qui ne manquerait pas d’engendrer bien d’autres problèmes!

Quoiqu’il en soit, ce ne sont que quelques réflexions (et il y en a bien d’autres) qui se sont posées à moi à la lecture de ce petit essai de Raphaël Doan. Il a le mérite de bien poser les problèmes autour du référendum, certains diront avec une certaine naïveté tant il semble faire confiance au discernement de tous les citoyens pour avoir un avis éclairé. Mais surtout, il propose des solutions nouvelles pour redonner force et vigueur à cet outil démocratique qui est, hélas, pas assez employé au vu des dévoiements passés.

Faire de la France une démocratie

Raphaël Doan

éditions Passés/Composés. 10€

* Ancien élève de l’École normale supérieure et de l’ÉNA, agrégé de Lettres classiques, Raphaël Doan est l’auteur de Quand Rome inventait le populisme (2019), Le Rêve de l’assimilation (Passés composés, 2021, prix de l’essai de la Revue des deux mondes, prix Montaigne) et Le Siècle d’Auguste (2021). Son dernier livre, Si Rome n’avait pas chuté, a paru en 2023 (prix Bonnefous de l’Académie des sciences morales et politiques).

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Pour relayer sur les réseaux sociaux, voir leurs icônes en haut ou en contrebas de cette page

Contact ➽ redaction@wukali.com

Illustration de l’entête: Sphynge ornant l’entrée du Conseil constitutionnel réalisé en 1972 par Apel les Fenosa i Florensa, dit Fenosa (1899-1988).