L’histoire de l’art, nous avons eu l’occasion de le souligner à diverses reprises, c’est aussi la vie et le suivi des ventes aux enchères de par le monde. A cet égard, la Chine aujourd’hui devient un acteur émergent du marché dans ce domaine et la place de Hong Kong s’inscrit à la 3ème place après New York et Londres. La maison Christie’s s’est distinguée ce mois d’octobre 2025 par ses ventes d’automne et des peintures chinoises, calligraphies et dessins tant des dynasties passées que des oeuvres contemporaines ont été proposés au public des amateurs. Une occasion pour nous de célébrer la peinture chinoise, la calligraphie, médiums qui empruntent autant à la philosophie qu’à l’esthétique.

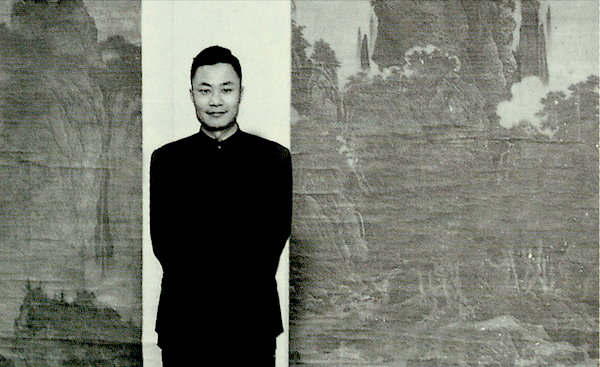

Chiang Chao-shen (江兆申), ancien directeur adjoint du Musée national du palais de Taipei (國立博物院), érudit et artiste réputé, a constitué au cours de sa vie une collection privée exceptionnelle de peintures chinoises, qui a été mise en vente lors de la Semaine de l’art asiatique de Christie’s Hong Kong 2025.

Dans le dossier de presse élaboré par Christie’s nous apprenons ainsi que Chiang (1925-1996), également connu sous le sobriquet de Shuyuan (江兆申) est né en 1925 dans le comté de She, province d’Anhui, il a grandi dans une famille cultivée. Sous la tutelle de ses parents et faisant preuve d’un talent remarquable, il a commencé très tôt à lire, à écrire et à graver des sceaux . Avec les membres de sa famille, il s’engageait souvent dans des dialogues culturels et des discours raffinés avec des érudits. À l’âge de huit ans, il réalisait déjà des peintures et des couplets calligraphiés pour des mécènes. À l’âge de neuf ans, il a eu l’occasion de rencontrer le maître peintre Huang Binhong (黃賓虹) à Shanghai, grandissant dans un environnement riche en influences culturelles. Plus tard, afin de subvenir aux besoins de sa famille, Chiang se mit à graver et à copier des livres, transformant les difficultés de la vie en une pratique artistique de la calligraphie et de la gravure. Son expérience des temps difficiles lui a permis d’acquérir une solide maîtrise de la gravure et de solides compétences en calligraphie.

Chiang s’installe à Taïwan avec sa femme en mai 1949. La même année, il écrit au célèbre artiste Pu Ru (溥濡), qui vient également d’arriver à Taïwan, pour lui demander de devenir son élève. Pu Ru accepte et Chiang étudie officiellement la prose et la poésie classiques sous sa direction. Cette relation entre le maître et l’élève est dépourvue de formalités et d’ostentation. Pu Ru lui donne le conseil suivant : « Au lieu d’apprendre à peindre, il vaut mieux étudier avec moi. Après tout, avec des bases solides, vous améliorerez naturellement la qualité de votre art. » Pendant cette période, il suivit assidûment le maître, se plongeant dans divers classiques littéraires et historiques, notamment Zizhi Tongjian (miroir général pour aider à gouverner (资治通鉴) une chronique d’histoire qui s’étend de -403 à 959-, Quatre histoires, Lao Tzu Huainanzi ( 淮南子), les Annales des Printemps et des Automnes de LüLüshi Chunqiu (-239 av J-C), entre autres recueils de poésie. Il eut parfois le privilège d’observer le maître Pu à l’œuvre. Au cours de plus d’une décennie d’études auprès de Pu Ru, Chiang a rassemblé certaines des œuvres les plus exquises du maître, y inscrivant personnellement des titres, des annotations et des sceaux, témoignant du profond dialogue intellectuel et artistique entre le maître et son disciple. Chiang a été salué pour avoir apporté à ce médium une essence émotionnelle rarement associée à la peinture traditionnelle.

Au-delà de ce mentorat formateur, Chiang a passé les décennies suivantes à se plonger dans l’histoire, la littérature et l’art chinois. Il a cofondé et participé activement à plusieurs sociétés artistiques influentes à Taïwan, notamment la Qixiu Jinshi Shuhua Hui (七修金石書畫會) avec Fu Shen, la Haijiao Yinji (海嶠印集) avec Wang Zhuangwei et la Mingyi Shishe (明夷詩社) avec Liang Hanchao. Ces groupes ont encouragé l’étude de la peinture, des sceaux et de la poésie, et ont contribué à établir la réputation de Chiang en tant que figure culturelle de premier plan. Parallèlement à ses études, Chiang est resté profondément engagé dans sa propre pratique artistique. Il a organisé sa première exposition solo en 1965, puis a exposé à de nombreuses reprises à Taïwan et en Chine continentale.

En 1965, après sa première exposition solo à Taïwan, Chiang a commencé sa carrière au Musée national du palais de Taipei en tant que chercheur adjoint. En 1969, à l’invitation du Département d’État américain, il passe un an aux États-Unis en tant que chercheur invité à l’université du Michigan. Pendant son séjour, il a l’occasion de visiter d’importantes collections publiques et privées de peintures et de calligraphies chinoises, et il réalise une étude sur les activités des peintres de Suzhou au XVIe siècle.

Pendant près de trois décennies au musée, jusqu’à sa retraite en 1991, Chiang a publié de nombreux ouvrages sur les artistes de la dynastie Ming, tels que Tang Yin (唐寅,1470–1524) en (1969) et Wen Zhengming (文徵明) (1470-1559) en 1977, et a organisé des expositions marquantes, notamment « Quatre-vingt-dix ans de peintures de l’école Wu » (1972). En 1978, il a été nommé directeur adjoint, puis directeur du département des peintures chinoises. Il était très respecté tant pour son érudition que pour ses qualités de dirigeant. Après avoir pris sa retraite en 1991, Chiang s’est installé à Puli, dans le comté de Nantou (Taiwan), pour se consacrer à sa pratique artistique.

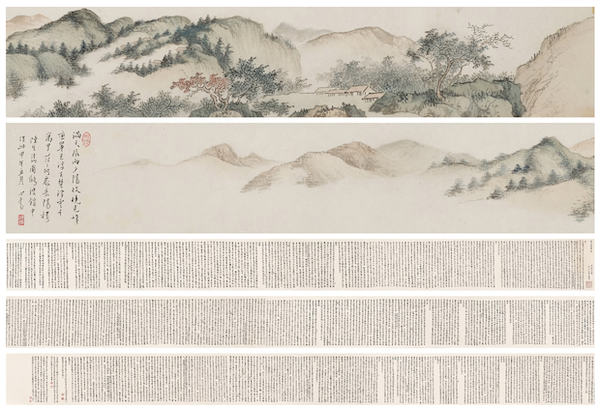

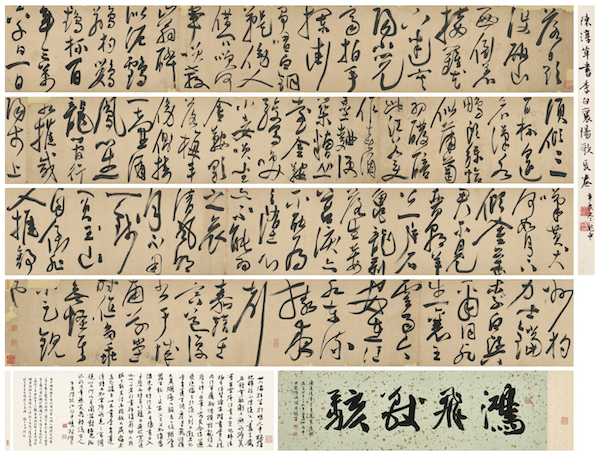

Il convient de noter que Chiang a toujours puisé une profonde inspiration dans sa propre collection de trésors classiques. Par exemple, dans l’écriture cursive de Chen Chun (陳淳) et l’écriture courante de He Shaoji (何紹基) (1799-1873) ci-dessous, on peut discerner des similitudes qui se reflètent dans la calligraphie et les inscriptions de Chiang. Cela témoigne de son amour profond pour cette forme d’art traditionnelle, qu’il a habilement intégrée au rythme distinctif de sa main, incarnant véritablement le principe « faire servir le passé au présent ».

Il n’est pas surprenant que Chiang Chao-shen ait constitué au cours de sa vie une remarquable collection privée de peintures chinoises. Chiang reconnu pour sa grande maîtrise et sa connaissance de la peinture chinoise classique, a marqué de son empreinte le monde universitaire et muséal grâce à ses connaissances approfondies et à son expertise. Sa collection privée, qui couvre des œuvres allant de la dynastie Ming au XXe siècle, reflète son engagement de toute une vie dans le domaine universitaire et son héritage artistique profond.

Parmi les oeuvres qui furent présentées au public par Christie’s Hong Kong à l’occasion de cette vente d’automne 2025, il convient de noter quelques les pièces maîtresses, citons un frottis de la dynastie Ming intitulé Ode à Fu Ge dans la dynastie Han, un ensemble de quatre feuilles d’éventail encadrées représentant des paysages à l’encre sur papier doré par Cheng Jiasui (1565-1643), une peinture à l’encre et à la couleur sur papier intitulée Vache en bronze par Pu Ru, et une paire de pierres à encre anciennes : une pierre à encre en tuile de la dynastie Han et une pierre à encre en brique de la dynastie Jin.

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet*

Vous désirez nous contacter pour réagir à un article, nous faire part de votre actualité, ou nous proposer des textes et des sujets

➽ redaction@wukali.com

*Vous pouvez vous connecter, à votre guise, quand vous le voulez, et bien sûr relayer nos articles sur vos réseaux sociaux. Vous êtes notre meilleur soutien aussi par avance: merci !

Illustration de l’entête: Chiang Chao dans son atelier