Saison II

Épisode 2

De la Renaissance italienne

On a du mal à se représenter aujourd’hui ce que fut la domination de Paris sur l’art moderne avant la Deuxième Guerre mondiale. A cet égard, New-York n’était alors qu’une province sans importance, éloignée des circuits pertinents.

La chute de Paris, la «ville lumière», aux mains des nazis, fut vécues par les intellectuels américains comme le symbole de la fin de la civilisation, comme la fin de la démocratie et de la liberté symbolisée par les artistes de Montparnasse, et comme la victoire de la barbarie.

À cet égard, on put lire dans un éditorial du «Shreveport Times» en juin 40, que «c’était la liberté qui faisait la grandeur de Paris. Hommes et femmes étaient libres d’utiliser leur talent à plein, sans contrainte… aucun politicien étroit d’esprit ne pouvait leur dire ce qu’il fallait dire ou penser…cette liberté n’était pas réservée à la seule élite intellectuelle…un homme dans la rue ou une femme dans sa cuisine pouvait aussi en profiter». Et le «Daily Oklahoma» d’ajouter que «rien de tel, contre la démocratie et le mode de vie chrétien, rien de plus puissant, de plus impitoyable, de plus inscupuleux, n’avait été vu dans le passé depuis Gengis Khan et Attila». Harry Truman d’ajouter que «le rôle de cette grande république (les Etats-Unis) était donc de sauver la civilisation».

De fait il apparut par conséquent, que le rôle traditionnel de l’Europe était maintenant dévolu aux Etats-Unis; et les politiciens américains acceptèrent d’emblée l’idée que l’art allait jouer un rôle central dans cette Amérique nouvelle, et qu’il convenait de sauver ce que l’Occident avait de plus précieux : sa culture.

Alors que Paris tombait aux mains des nazis, le gouvernement américain, sans perdre de temps, organisa, du 25 novembre au 1er décembre 1940, une «Buy American Art Week», afin que les artistes américains puissent contribuer à la victoire «de la vie contre la mort». Le magazine Life reproduisit des oeuvres, l’effort du gouvernement consistant désormais à éduquer le public en matière d’art. Un effort qui fut considérable : 32.000 artistes participèrent a cette «Buy American Art Week», 1600 expositions furent organisées à travers tout les Etats-Unis.

C’est ainsi que Georges Biddle, un peintre américain qui réalisa, entre autre, un grand mural pour le Robert F. Kennedy building, immeuble du Ministère de la Justice à Washington, et qui était un ami d’enfance du Président Roosevelt, joua un rôle important dans le programme «Works Progress Administration» («WPA»), dont l’objet était d’employer des artistes américains pour leur permettre de vivre de leur art. Même si ces programmes ne furent pas un succès immédiat, Biddle put comparer l’ébullition qui commençait à se produire aux Etats-Unis à «la renaissance italienne».

De Byzance à New-York

En fait, à tous les malheurs qu’a occasionné le nazisme en Europe, il convient d’en ajouter un de plus : l’exil de dizaines de milliers des meilleurs intellectuels et artistes de l’époque vers New-York. Cet afflux de talents venus d’Europe impressionna beaucoup les Américains, et certains commentateurs comparèrent cet exil soit à un nouveau siècle de Péricles en gestations, soit à celui des artistes qui se réfugièrent en Italie après la prise de Constantinople par les turcs en 1453. New-York devenait Byzance !!

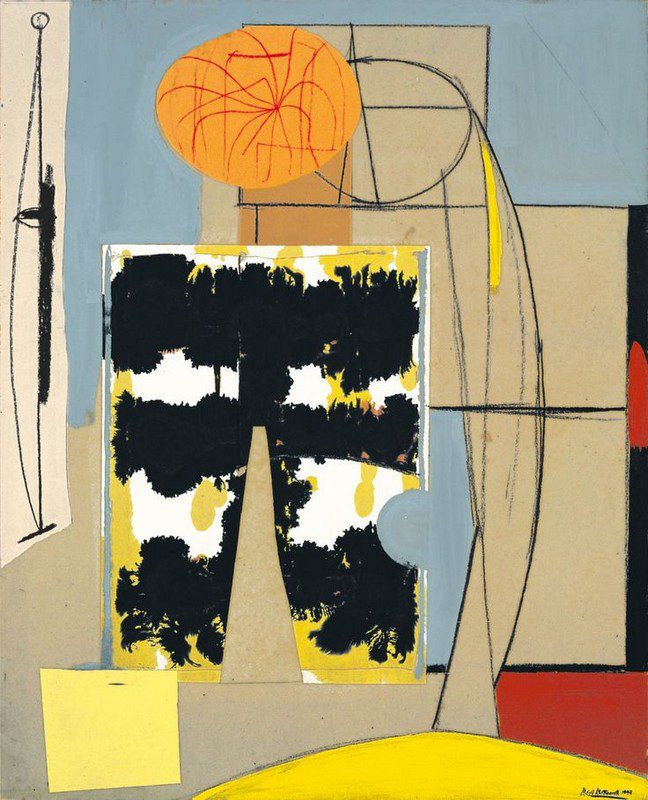

Université de Californie, Berkeley Art museum et Pacific Film archive, don de Hans Hofmann, 1965. 17,©Succession Hans Hofmann/ARS, New York, NY

Mais les Américains se rendirent vite compte de l’opportunité que ces arrivées massives allaient représenter, non pour imiter l’art européen, mais au contraire pour créer un art authentiquement américain, un art jusque là méconnu et même méprisé. «On peut dire que le centre de la culture occidentale n’est plus en Europe. Il est en Amérique. C’est nous qui sommes les arbitres de son avenir et c’est nous qui portons cette immense responsabilité. L’avenir de l’art est en Amérique», écrivit, en 1941, John Pearson Bishop, poète et ami de F. Scott Fitzgerald (qui sert d’ailleurs de modèle à un des personnages de Fitzgerald dans «L’envers du Paradis»).

Ainsi Samuel Koots, qui possédait une galerie au coin de la 57ème rue et de Madison, et qui fut l’un des premiers défenseurs de l’avant-garde picturale américaine, écrivit à son tour, dans une lettre au New-York Times, que «dans les circonstances présentes, il est probable que l’avenir de la peinture se trouve en Amérique…il est temps maintenant d’innover…vous vous êtes plaints pendant des années que les marchands parisiens volent le marché américain…tout ce que vous avez à faire maintenant, garçons et filles, est de tenter une nouvelle approche».

Nouvelle approche en effet ! Car Koots était un businessman qui connaissait les secrets du marketing et perçut d’emblée la possibilité d’un nouveau et lucratif marché.

À dire vrai, le New-York Times décrivit cette lettre comme étant une «bombe», une bombe qui rejetait les idées du Front populaire et dénonçait la peinture comme on la pratiquait jusqu’alors aux Etats-Unis; il était essentiel de trouver quelque chose de nouveau. Pourtant, un tel art existait, sauf qu’il n’était pas reconnu par les musées. Des artistes créèrent alors un groupe, le «Bomshell Group», mais ce ne fut pas spécialement une réussite

Crédits : LEEMAGE – AFP

En 1942, Peggy Guggenheim, quant à elle, ouvrit une nouvelle galerie qui se nommait The Art of This Century Gallery . Le goût de Peggy Guggenheim n’était certes pas très sûr, mais elle s’entoura d’experts, dont Marcel Duchamp (qu’André Breton qualifiait «d’homme le plus intelligent du siècle»), celui-là même qui, en 1917, avait été le créateur de la sculpture «Fontaine», qui consistait tout simplement en un urinoir renversé (on en trouve des répliques dans différents musées, dont le Tate). Mais si Peggy Guggenheim n’avait pas un goût si formidable, elle était par contre une redoutable femme d’affaires; elle aussi avait senti le vent…

C’est alors que les musées entrèrent dans la danse, chacun défendant son pré carré : Le Museum Of Modern Art (MOMA) représentait les nouveaux riches, les jeunes, les libéraux; tandis le Metropolitan Museum (le Met), dont les «trustees» représentait la vieille aristocratie américaine, penchait vers l’académisme, la prudence, la retenue. La bataille pour la domination culturelle de New-York était engagée.

Business is business

Ce fut un succès. Entre 1942 et 1943, le nombre de visiteurs au Met augmenta de 15%, pour atteindre près de 1.4 millions de visiteurs en 1943. Les musées devinrent un instrument de propagande, le Met, par exemple, apportant son support au mouvement «Artists for Victory», et des expositions sur des thèmes militaires y furent organisées; quant au MoMA, il ne fut pas en reste, organisant en 1942 une exposition dont le nom était «Road to Victory», qui montrait la puissance militaire des Etats-Unis. Ainsi fut instillée dans le public l’idée que la défense de la culture était devenue cruciale dans la défense de la civilisation.

C’est qu’en effet les hommes d’affaires et la publicité suivirent. A un moment où l’art français n’était plus exporté, et où l’inflation augmentait inexorablement, un «art boom» était en train de voir le jour. Soudain, les Etats-Unis se découvrirent un insatiable appétit pour l’art. Le nombre de galeries à New-York passa de 40 à 150 à la fin de la guerre, les ventes passèrent de 2.5 millions en 1939 à 4 millions de dollars en 1942, etc. On achetait des peintures pour se protéger de l’inflation.

Les vendeurs d’art inventèrent de nouvelles méthodes de vente, on pouvait même acheter à des «coopératives d’artistes», ou carrément par correspondance. Le profil des clients changea, l’art devint une matière première et les galeries devinrent des super-marchés; et comme les nouveaux acheteurs étaient patriotes, il voulaient acheter de l’art américain.

«Les nouveaux acheteurs acquièrent presque uniquement des œuvres américaines. Les peintres américains sont moins chers, il y en a en plus grande quantité, on en trouve facilement qui sont de bonne qualité. C’est un acte patriotique d’aider les artistes américain», écrivit Aline Louchheim dans «Who buys what in the picture boom», Art News 1944.

Macy’s, pour ne pas être en reste, plaça une publicité dans le New-York Times en 1943, mais cette fois pour vendre de l’art européen : «Macy’s met à la vente d’authentiques peintures de Rembrandt, Rubens, etc…$ 130.000 de peintures vendues au prix le plus serré; paiement d’1/3 à la commande, le reste étalé sur plusieurs mois».

Les magazines de décoration s’engouffrèrent dans la brèche, et le magazine Life offrit ses conseils, devenant l’arbitre des élégances.

De même manière, en 1944, Harper’s Bazar présenta une collection de vêtements avec en arrière plan un tableau de Fernand Léger et un autre de Piet Mondrian. Harper’s Bazar fit également honneur à Pollock, et ainsi l’art devint un objet de désir, étape ultime de la société de consommation.

Evidemment, ceci ne fut pas du goût des super-riches qui, pour se distinguer, commencèrent à acheter des expressionnistes abstraits.

D’autres se plaignirent également, mais pour d’autres raisons : .en 1945, Henry Miller vitupéra contre l’Amérique philistine, regrettant les artistes de Montparnasse qui portaient un béret :

«J’aurais pu m’échapper de cette guerre américaine. J’aurais pu devenir un bon citoyen et gagner de l’argent…. Il n’y a pas de vrai vie en Amérique pour un artiste -sauf une vie de mort-vivant….Un peintre qui veut survivre doit faire des portraits stupides de gens encore plus stupides, ou bien vendre ses services aux rois de la publicité qui, selon moi, ont fait plus pour ruiner l’art que quoi que ce soit d’autre que je connaisse». («Le cauchemar air-conditionné», Henry Miller, 1945).

On était entré dans un autre monde…celui de l’Amérique conquérante.

À suivre…

Prochain article : L’apothéose de Pollock. Mise en ligne Jeudi 4 mars

(*) Sources :«Comment New-York vola l’idée d’art moderne», Serge Guilbert, Pluriel 1982

Calendrier de publication

À l’aube du XXIéme siècle

by Jacques Trauman

Saison 1

La « French Theory » et les campus américains

Episode 1. Erudition et savoir faire. Jeudi 25 février

Episode 2. Citer en détournant. Vendredi 26 février

Episode 3. Le softpower américain. Samedi 27 février

Saison 2

Comment New-York vola l’idée d’art moderne

Episode 1. Du Komintern à la bannière étoilée. Mardi 2 mars

Episode 2. En route pour la domination mondiale. Mercredi 3 mars

Episode 3. L’apothéose de Pollock. Jeudi 4 mars

Episode 4. La guerre froide de l’art. Vendredi 5 mars

Saison 3

Aux sources du softpower américain

Episode 1. Guerre froide et « Kulturkampf ». Mardi 9 mars

Episode 2. Quand les WASP s’en mêlent. Mercredi 10 mars

Episode 3. Ce n’était pas gagné d’avance. Jeudi 11 mars

Episode 4. Un cordon ombilical en or. Vendredi 12 mars

Illustration de l’entête: Edward Hopper, Nighthawks, 1942. The Art Institute of Chicago, IL, USA, Friends of American Art Collection