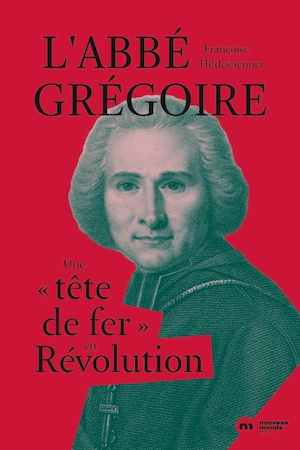

L’abbé Grégoire, quel destin que celui de ce fils de tailleur de costume, curé d’Emberménil (un petit village de Lorraine), évêque de Blois, qui repose maintenant, après bien des vicissitudes au Panthéon. Dire que le jour de la translation de ses cendres avec Monge et Condorcet, le clergé de France ne s’est surtout pas déplacé, il a même fallu attendre 1996 pour qu’il soit officiellement inscrit dans la liste officielle des évêques de Blois ! Dire qu’encore, une (petite) partie du clergé a une très mauvaise image de celui que Napoléon surnomma « tête de fer », ce qui est plutôt un compliment au regard de son intransigeance dans la défense des idéaux de la Révolution.

La République, en 1989, l’a reconnu comme un « grand homme » et, dans cette biographie particulièrement bien documentée, Françoise Hildesheimer lui rend un hommage plus que mérité, sans oublier de mettre en discussion toutes les facettes de sa personnalité et de son action qui ont pu (et pour certaines d’entre elles encore aujourd’hui) poser des questions. Mais c’est toute la différence entre une hagiographie, un pamphlet et un vrai travail d’historien ce qu’est indiscutablement cette biographie éditée par les éditions Nouveau monde.

Françoise Hildesheimer a été formée à l’école des Chartes, elle est docteur en histoire et conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, ancienne présidente de la Société de l’histoire de France, on lui doit entre autres livres, une biographie de référence de Richelieu

Je ne vais pas revenir en détail sur la vie et l’œuvre de l’abbé Grégoire, mais il est impossible dans une recension de ne pas évoquer les points marquants de sa carrière, particulièrement ceux qui ont fait polémique.

Il est fondamental de bien percevoir que Grégoire est un homme de son temps, de sa culture, de ses idéaux. Il est avant tout un religieux lorrain (le clergé lorrain était plus janséniste que gallican et n’avait pas la même histoire et donc le même rapport avec le pouvoir royal ayant été rattaché que très récemment à la France). Il est certain que si l’on juge la pensée et l’œuvre d’Henri Grégoire suivant nos critères de ce premier quart du XXIè siècle, en faisant abstraction que ce n’étaient pas du tout les mêmes que ceux de la société française il y a plus de deux cents ans, alors on arrive à des caricatures qui décrivent l’évêque de Blois comme mysogine, antisémite (lui qui fut fêté dans toute l’Europe par les communautés israélites), voire même raciste. Pareillement, lui qui a combattu jusqu’à son dernier souffle l’esclavage et la traite négrière, et j’en passe. Comme ce sont les mêmes qui pensent qu’il faut déboulonner Schœlcher, ce n’est pas bien grave !

Grégoire était un homme profondément pieux, très investi dans son ministère, mais ouvert aux grands débats de son époque. En 1788, il fut l’ un des trois lauréats de l’Académie de Metz avec son essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, ce qui lui valut les foudres des milieux catholiques conservateurs qui lui reprochèrent, en outre de ne pas traiter les Juifs de peuple déicide. Il fut partisan d’une réforme du clergé, s’insurgeant sur la façon dont était considéré le « bas clergé » par les évêques et autres seigneurs de l’église. Et de fait c’est avant tout en espérant cette réforme qu’il se fit élire aux Etats-Généraux en 1789.

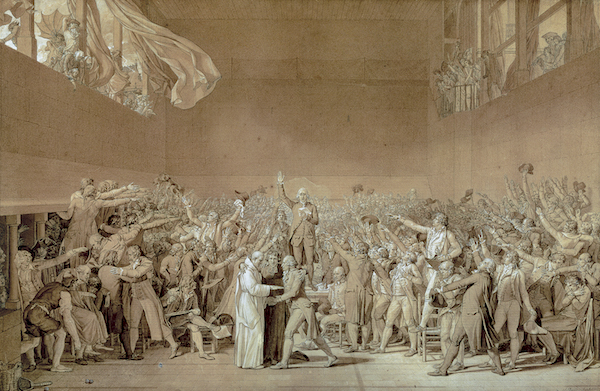

Les événements vont vite le porter sur le devant de la scène. Il fit ainsi partie des premiers membres du clergé qui rejoignirent le Tiers-état. Dans le tableau de David « Le serment du jeu de paume », le curé qui se trouve au centre, juste en dessous de Bailly, entouré par un moine et un pasteur : c’est l’abbé Grégoire! Il sera président de l’Assemblée constituante (et plusieurs fois de la Convention) le 14 juillet 1789 ! C’est le premier ecclésiastique à prêter serment à la Constitution. En février 1791, il est devenu un homme politique de premier plan et c’est tout naturellement qu’il est élu évêque de Blois (mais aussi de Mans).

C’est à Paris qu’il prend conscience de l’horreur de l’esclavage, et durant toute sa vie il se montrera un des plus ardents partisans pour demander son abolition.

Plume, encre, lavis et rehauts de blanc sur crayon sur papier. 65,5 cm /101 cm 1791

L’abbé Grégoire est persuadé que la Révolution ne peut se faire que dans un cadre chrétien, et que c’est en son pouvoir de décliner dans les institutions le message évangélique. Pour lui, et quelques autres, c’est à partir des Evangiles que la Révolution pourra s’accomplir, incarnant ainsi la volonté divine dans une politique chrétienne réelle autour du message qu’elles contiennent : la fraternité universelle. Il ne peut pas y avoir de morale s’il n’y a pas d’éthique religieuse en harmonie avec elle. Il ne reniera jamais son appartenance au clergé, ce qui lui a valu de prendre bien des risques à une époque où défendre une idée pouvait vous conduire à l’échafaud. Ainsi, alors qu’il était interdit de se vêtir d’habits ecclésiastiques en public, il va présider la Constituante avec les symboles de son statut d’évêque. Il refusa, comme bien d’autres d’abjurer, de démissionner de son ministère et bien des libelles ont demandé, en vain, sa mise en accusation.

Très vite, il a défendu l’idée de République, se montrant plus que critique envers les souverains en général. Alors vient bien sûr son attitude lors de la condamnation de Louis XVI. Ce qui est certain c’est qu’au moment du procès il était en mission dans le département du Mont Blanc et à Nice. Il est certain qu’il a signé avec ses deux compagnons demandant la condamnation du roi et ce sans condition. Mais le terme « à mort » n’est pas écrit. D’où des polémiques dans fin. Ce qui est certain, c’est que précédemment, il s’était prononcé contre la peine de mort en général et celle du Roi en particulier. Mais il est certain qu’il a eu une attitude des plus ambigües. Ce n’est pas la première et pas la dernière. C’est facile de se montrer critique bien assis dans son salon ou derrière sa table de travail, alors que lui devait louvoyer dans une société où la surenchère était de mise, et la mort souvent à la fin du chemin.

Quoiqu’il en soit, il a commencé plutôt au centre-gauche. Il fut assez sensible à bien des idées des Girondins, tout en allant progressivement vers la Montagne. Pour autant, les excès de certains, en paroles et en actes et surtout la déchristianisation à marche forcée de la société le détachent de ce courant.

Il se montre très actif dans bien des domaines, toujours mu par ses sentiments républicains Ainsi, il défend l’enseignement obligatoire du français dans les écoles, non, comme l’assure ses détracteurs actuels, pour bannir toutes les langues locales, mais pour favoriser le progrès social et la participation de tous les citoyens à la vie de la République.

Il défend l’idée, dès 1789, la nécessité d’une déclaration des devoirs du citoyen en complément de celle des droits : « Les devoirs ne dérivent pas des droits… Ils sont corrélatifs et marchent sur des lignes parallèles… En général, l’homme est plus porté à user de ses droits qu’à remplir ses devoirs. Dans le premier cas, il suffit de céder au courant, et dans le second, il faut péniblement nager contre. L’homme n’est vertueux que dans l’effort. Etablissez le contrepoids des droits et des devoirs ; que le citoyen sache non seulement ce qu’il veut, mais encore ce qu’il doit ; montrez-lui non seulement le cercle qu’il peut parcourir, mais encore la barrière qu’il ne peut franchir. »

Au plus fort de la Terreur, il se met en retrait et s’implique totalement au sein du Comité de l’instruction publique où il est régulièrement réélu. Il travaille sur l’instruction mais aussi sur les sciences, l’agriculture, enfin sur tout ce qui peut améliorer la condition morale, scientifique, matérielle des Français. C’est grâce à lui que fut créé le Conservatoire des Arts et Métiers. Il a aussi énormément aidé Lenoir dans la préservation du patrimoine culturel contre les destructions aveugles des Ultras.

Sous le Directoire, il est élu au Conseil des Cinq-Cents, quand il connait son premier échec électoral, il est nommé sous- directeur de la bibliothèque de l’Arsenal ce qui le sauve de la misère qui le guette (les ministres du culte ne sont plus réénumérés depuis l’abolition de la constitution civile du clergé, il ne peut tirer de revenus de sa charge d’évêque).

S’il porte énormément d’espoir en Bonaparte, il est vite déçu, car son projet de développer un gallicanisme chrétien à la française échoue avec la signature du concordat. Il est même obligé de démissionner de son poste d’évêque, mais il revendiquera ce titre jusqu’à sa mort.

D’abord membre du Tribunat, il finira par être élu au Sénat impérial où il se montrera un adversaire à Napoléon (il vota contre l’Empire par exemple). Pour autant, Napoléon montrera toujours beaucoup de respect pour l’Homme qu’était Grégoire, son courage, sa fidélité à la personne qu’il était, au risque de sa vie, en ces temps où les girouettes tournaient comme des pâles d’hélicoptère.

Arrive la Restauration, il est en total retrait de la vie politique, pourchassé par le pouvoir qui le considère comme régicide, et est exclu de l’Eglise ultramontaine comme schismatique. On lui refuse son élection en Isère, et il connait bien d’autres avanies. Jusqu’à son décès en 1831, il sera toujours intellectuellement très actif défendant ses idéaux républicains mais aussi religieux, promouvant les sciences. Il croit au Progrès qui permettra l’élévation morale et matérielle de l’Humanité. Même sur son lit de mort, il ne reniera pas ses idées, l’évêque de Paris n’arrivera pas à lui faire abjurer son serment à la Constitution civile du clergé.

Dans cette biographie d’excellence, Françoise Hildesheimer nous montre toutes les facettes (dont bien des parts d’ombre), d’un homme qui fut toujours fidèle aux idéaux qu’il défendait, au risque, plus d’une fois de perdre sa vie ou de partir en exil. Bien peu, parmi les acteurs de la Révolution ont eu son courage. Bien peu n’ont pas profité, comme l’abbé Grégoire, de leur position pour s’enrichir (pensons à Danton ou à Barras).

L’abbé Grégoire, un vrai humaniste chrétien dont la République a honoré sa mémoire, comme elle le fit en transférant ses cendres au Panthéon le 12 décembre 1989, à côté d’un Voltaire ou d’un Rousseau dont il combattait les idées, mais aussi à côté de Schœlcher ou des Justes parmi les nations, parmi tous ces hommes et ces femmes qui ont tissé l’égrégore de la France autour des idées de Liberté, Égalité et Fraternité.

L’abbé Grégoire

Tête de fer en Révolution

Françoise Hildesheimer

Nouveau Monde éditions. 24€90

Illustration de l’entête: Abbé Grégoire peint par Pierre Joseph-Célestin Francois (1759-1851). Musée-Lorrain. Nancy

WUKALI est un magazine d’art et de culture librement accessible sur internet

Vous pouvez vous y connecter quand vous le voulez…

Pour relayer sur les réseaux sociaux, voir leurs icônes en haut ou en contrebas de cette page

Contact ➽ redaction@wukali.com