Vers 1900, de nombreux artistes, venus de tous les continents vinrent s’installer à Paris. Les peintres y étaient attirés par les dernières lueurs du mirage coloré de l’impressionnisme finissant, les sculpteurs par la personnalité, puissante et titanesque, du géant Rodin.

Les Espagnols, à l’instar de Picasso, et les Russes, comme Soutine ou Zadkine, en formèrent les gros bataillons. Naturellement, bien d’autres nationalités participèrent à ce que l’on appelle, aujourd’hui, « le creuset de l’art moderne », comme le Japonais Foujita.

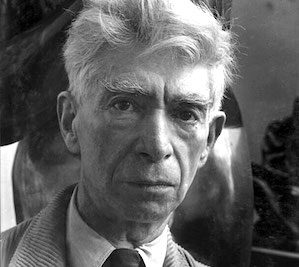

Ossip Zadkine ( 1890-1967), est né dans une famille juive aisée de Vitebsk, en Biélorussie, alors partie intégrante de l’Empire des Tsars. Encore adolescent, il fut envoyé en Angleterre par son père, en 1907, afin de se perfectionner dans la langue de Kipling. C’est là que son intérêt pour l’art tridimensionnel se révèle. A Londres, de 1907 à 1909, il étudie la sculpture classique. Il arrive à Paris en 1909 et s’installe à Montparnasse. Il expose pour la première fois au Salon des indépendants, et à celui d’Automne, en 1911. Il se passionne alors pour l’art roman. Il rencontre Matisse, Apollinaire, Bourdelle et bien d’autres. Ce sont Picasso et Brancusi qui auront le plus d’influence sur ses idées. Cela expliquant sa navigation à vue entre cubisme et abstraction, tout au long de sa carrière.

Dans ces années de l’immédiat Avant-guerre, Paris est un bouillonnement culturel permanent où tous ces novateurs échangent, discutent, vivant leur aventure personnelle en toute indépendance. Ils forment ce que les historiens d’art nommeront, longtemps après « L’École de Paris ».

La rupture brutale se produit après l’attentat de Sarajevo. Les artistes français, Braque, Derain, Vlaminck sont mobilisés tandis que nombre de leurs confrères étrangers s’engagent dans la Légion, à l’instar de Blaise Cendrars. Ainsi fera Zadkine, en 1916 et 1917. Il sera démobilisé en 17 et se dira : « détruit physiquement et moralement ». Un immense dégoût de tout ce qui est militaire marquera à jamais son mental.

En 1920 il épouse une jeune femme peintre, sa voisine d’atelier : Valentine Prax (1897-1981). Le mariage durera jusqu’à la mort du sculpteur mais ils n’auront pas d’enfants.

Dans l’Entre-deux-guerres, sa reconnaissance internationale sera progressive, régulière, avec des expositions un peu partout.

En 1928, le couple s’installe au 100 bis rue d’Assas à Paris dans une maison qui est devenue le musée Zadkine. En 1934, ils achètent une maison dans le lot où l’artiste inventa beaucoup de sujets nouveaux et qui constitue un second musée Zadkine.

A la débâcle de 1940, il fuit aux États-Unis alors que Valentine reste en France. Ils ne se reverront qu’en septembre 45, à Paris, où il débarque « malade, triste et pauvre ». Les retrouvailles seront difficiles car Valentine, catholique mariée à un juif russe en fuite, a beaucoup souffert des tracasseries allemandes, la Gestapo s’étant servie dans les collections de l’artiste.

Heureusement, le travail de Zadkine est célébré dans le monde entier. Il devient alors une icône de la sculpture mondiale. Il sera enterré au cimetière du Montparnasse, ce quartier de Paris dont il était devenu une figure légendaire. Valentine l’y rejoindra quatorze ans plus tard.

C’est en 1947 que Zadkine découvre la malheureuse ville de Rotterdam, rasée par les bombardements sauvages de la fureur nazie, en mai 40. Le choc est terrifiant pour l’artiste. La violence des images va le poursuivre jusqu’en son atelier parisien : « l’image de la ville et des rues annihilées de Rotterdam me hantait. Je modelais en terre un projet de statue qui voulait exprimer le désarroi et l’horreur mêlés ».

La première esquisse fut détruite, entraînant la nouvelle version, qui sera inaugurée le 15 mai 1953 sur l’esplanade de « la place 1940 », à l’entrée du port de la ville, dont la reconstruction était terminée.

A l’origine, le mémorial était un don de « De Bijenkorf », compagnie qui voulait ainsi honorer la mémoire de ses 737 employés juifs déportés et assassinés. Mais son universalité, immédiatement ressentie, en fit un mémorial à tous les Hollandais massacrés en mai 40. Pour finalement personnifier la « mémoire collective » de tous les hommes exterminés par la tyrannie, quelle qu’en soit le lieu ou l’époque.

La sculpture de bronze mesure 650 centimètres de haut. Elle est posée sur un socle imposant doublant la hauteur du monument, installé par la municipalité, qui aménagea l’espace environnant en fonction de la statue. C’est dire qu’elle en occupe le centre et qu’on la voit de loin. La base géométrique, plus ou moins carrée, sert de faire-valoir à la sculpture dont le support de bronze lui-même est quasiment carré. A côté de la figure humaine se voit un élément en hauteur qui pourrait être ce qui reste d’un arbre après le passage de la Luftwaffe. Ce moignon semble empêcher la statue de s’effondrer, à la manière des bases de marbres antiques imitant des souches de bois, dans le but d’équilibrer la densité du matériau.

Aujourd’hui, cette œuvre incarne Rotterdam, dans le monde entier, comme la Petite sirène est la représentation de Copenhague, le caractère dramatique en plus. L’immense port hollandais est une forêt d’acier : grues, engins de halage, navires, fret, tous ces éléments se côtoient sans se mêler.

La vitalité de l’œuvre est sidérante pour le touriste. Elle aspire littéralement l’espace autour d’elle, créant un mouvement ascensionnel irrésistible, doté d’une énergie tellurique digne d’un volcan en éruption.

Dressée de toute sa force hurlante, la sculpture est une revendication de l’esprit face aux tueurs. Elle nous fait ressentir la frénésie hystérique des barbares, dans l’expression la plus vile du terme. Le spectateur en a la chair de poule, tellement le fléau démoniaque lui paraît proche. Ses immenses bras s’agitant en l’air, dans un geste de protection illusoire face aux oiseaux de mort, est d’une expressivité fantastique, véritable archétype de la peur.

Ce grand bronze est considéré comme le monument le plus puissant jamais installé dans un espace public. Ce cri de protestation, hurlement désespéré, les bras levés en signe de souffrance, est à rapprocher de celui du célèbre marbre montrant le Laocoon antique ( musée du Vatican, Rome), qui exprime le même sentiment.

Cette réussite éclatante, reconnue par notre temps, ne le fut pas de tous en 1953 : on alla jusqu’à reprocher à l’artiste son interprétation figurative du sujet car l’abstraction dominait, jusqu’à l’exclusivité, dans la sculpture !

En réalité, il s’agit d’une synthèse de toutes les recherches de l’artiste depuis toujours, dans une perfection totale de la forme et une transcendance de l’esprit instantanément accessible à chacun. Ainsi, la convulsion paroxystique du mouvement, les lignes brisées du corps disloqué, l’espace vide au cœur de l’homme, les variations lumineuses entre les plans (convexes ou concaves), l’imperfection déformée du visage dont le spectateur ne voit que le cri d’effroi sortant d’une bouche qui respire l’enfer, tout cela rappelle beaucoup les hurlements impuissants visibles chez les personnages composants le plus génial tableau de Picasso, le célèbre Guernica. Soit l’expression sublime d’un sens du tragique inégalé, et incompris alors, qui n’aura jamais eu d’équivalent nulle part.

Cette œuvre, allégorique et emblématique du martyr de l’être humain, marque l’apogée des travaux du sculpteur, lui qui désirait plus que n’importe quoi d’autre « engendrer l’émotion chez celui qui le regarde, exhaler un quelque chose qui subjugue le spectateur, qui lui entrouvre un chemin insoupçonné au sein de sa propre âme ».</img4306|center>

Archives de WUKALI: cet article a initialement été publié le 13-05-2017 puis le 27-07-2019

Pour écrire à notre rédaction ( cliquer)