Il n’est pas habituel, loin de là, que WUKALI publie des recensions autour de l’art de la bande-dessinée et encore moins pour les « mangas » (voir cependant nos chroniques sur le sujet. NDLR). De fait, ne manque-t-il pas de jeunes chroniqueurs qui, eux, ont été baignés dans cet art dès leur enfance ? Mais c’est un autre débat qui a sa place mais sûrement pas dans cette chronique.

Certes, je l’avoue, j’ai été élevé, au niveau des bandes dessinées, à l’école belge (Hergé, Franquin, Peyo, Greg et j’en passe) et à la française grâce, en outre, au génie de René Goscinny. Je maîtrise mieux les codes de Tintin, Astérix et autres Alix que ceux qui régissent les productions asiatiques. Pour moi, les mangas, c’est violent, plus proche de la science-fiction de série B ou C, ou alors des dessins grossiers, « sans vie ». J’ai été très certainement intoxiqué par les très, très mauvais dessins animés des années 80 qui passaient en boucle à la télévision, et qui étaient d’une telle indigence, voire d’une telle laideur, que j’en fus un exceptionnellement faible consommateur.

J’ai tout de même évolué en fréquentant assidûment, chaque année, le festival international de la bande-dessinée d’Angoulême. Les expositions, conférences et autres rencontres avec les auteurs, m’ont quelque peu fait revenir sur mon impression première. De fait, comme dans tout courant artistique, il y a du à boire et à manger, du très bon et du très mauvais. Tout comme dans tout courant artistique, les mangas sont un support pour décrire une société : ses codes, ses aspirations, ses fantasmes, sa culture. Et bien sûr, les grands créateurs sont ceux qui arrivent, avec le support dont ils se servent, à décrire cela.

J’ai aussi appris que les mangas ne sont pas seulement japonais, mais aussi présents dans toute l’Asie, dont la Chine. D’ailleurs Golo Zhao, dont je vais traiter pour son dernier album, est chinois, habitant en Chine et son réel talent fait qu’il est publié dans le monde entier.

Pour ceux qui s’intéressent à la bande-dessinée, n’oublions pas qu’il a reçu le prix des écoles au festival d’Angoulême en 2012 pour La Balade de Yaya (Éditions Fei), c’est dire qu’il n ‘est pas inconnu en France.

Or donc, comme dirait l’autre, les éditions Glénat viennent de publier La plus belle couleur du monde, son dernier ouvrage. Publier à l’occidentale, c’est à dire en commençant par le début et non par la fin, ce qui doit déplaire aux « puristes » (j’aurais plutôt tendance à dire aux snobs en mal d’exotisme), mais aussi c’est ce qui rend la lecture de cet important ouvrage (plus de 780 pages pas moins) plaisante.

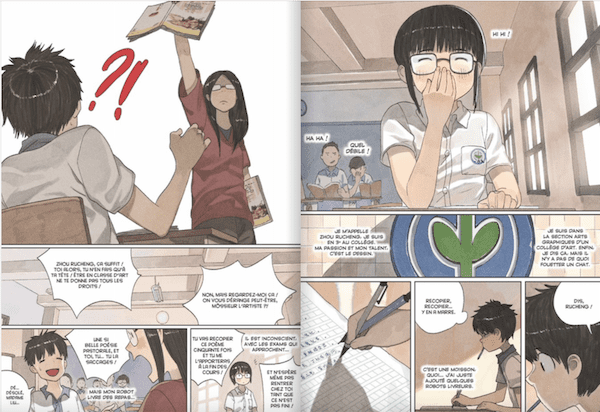

J’aurais cependant énormément de mal à me pencher sur la qualité du dessin et sur l’emploi, ou non, de certains codes inhérents aux mangas. Ce qui est certain, c’est que les traits sont beaux, francs, expressifs, les couleurs tirent souvent sur le pastel, les détails sont présents mais n’interfèrent pas dans la vision de chaque vignette.

Mais il y a surtout l’histoire. Nous sommes aux débuts des années 90, dans un collège, en troisième, dans une classe avec option beaux-arts. Zhou Rucheng, un élève, collectionne des cartes avec deux de ses amis. Par ailleurs, il montre un réel talent pour le dessin. Toutefois, il est obnubilé par la jolie Liu Yun, une élève brillante qui sait, elle, maîtriser les couleurs.

Il y a aussi Wen Jun, le beau gosse de la classe, brillant au niveau des études et en sport. Qui plus est, son père lui rapporte de ses voyages des produits de consommation introuvables en Chine où ils ne sont pas encore commercialisés (d’un baladeur à des pastels en passant par des baskets).

Rucheng est de fait pris dans les affres de la jalousie : Jun est à son grand désespoir très bon en sport, surtout au badminton, et les filles, voyez-vous, sont attirées par lui, même Yun. Avec ses deux amis, ils sont victimes de racket par un grand qui a redoublé, qui leur prend leur argent de poche et qui les humilient. Rucheng s’en veut de sa lâcheté, mais craint de devenir le bouc émissaire de leur bourreau.

Un simple jeune homme au sortir de l’enfance qui est pris dans les tourments de l’adolescence.

Tous travaillent d’arrache-pied pour entrer à l’Académie des beaux arts et non dans un lycée « normal ». Mais les places sont très limitées et la vie se montre cruelle parfois et détruit les plus beaux des rêves. C’est ce que va comprendre Rucheng, même si lui, sortira grandi de ces épreuves. Grâce à Jun, il arrivera enfin à percevoir les couleurs pour devenir un artiste.

Au-delà de l’histoire de ce collégien, se dessine la société chinoise : inégalitaire, basée sur la méritocratie mais aussi sur l’argent. Une société où l’égalité des sexes est loin d’être un fait : les filles doivent se sacrifier pour les garçons, quelque soient leurs turpitudes. Une société qui par bien des côtés n’est pas loin de la nôtre : il suffit de voir la réaction du professeur quand on lui parle du racket : « surtout je ne veux pas savoir ».

Voici donc, et pour notre plus grand plaisir, une très belle bande-dessinée, pardon, un très beau manga, sans concession. On est là loin du « vert paradis des amours enfantines », non c’est le réel et toute sa dureté qui est ainsi décrit. La plus belle couleur du monde de Golo Zhao est oui, et sans doute aucun, un très bel ouvrage tant par son contenu que par sa forme.

La plus belle couleur du monde

Golo Zhao

éditions Glénat. 29€