)Huile sur toile, 46 × 78 cm, musée de la Cour d’Or, Metz.

Le musée des Beaux-Arts de Nancy présente jusqu’au 27 février 2017 une exposition consacrée au peintre Émile Friant (1863-1932). Qui est -il, vous ne le connaissez pas, jamais entendu parler ? Et pourtant ! À Nancy bien sûr et plus généralement en Lorraine il fait figure de gloire artistique locale. Pourtant il est tombé globalement dans l’oubli, peu d’historiens d’art connaissent aujourd’hui son nom, quant au grand public encore moins, et l’exposition que lui consacre le musée des Beaux-Arts de la place Stanislas, la plus importante qui fut, a le mérite de le sortir de l’ombre où il est tombé. Cet oubli, cette amnésie sociologique et artistique, c’est aussi un phénomène curieux que l’on retrouve dans toutes les formes d’art, qu’il s’agisse en l’occurence ici de peinture, mais aussi pour la musique et la littérature. Qui espère fonder son immortalité grâce aux muses ou aux intercessions d’Orphée, doit savoir assumer cette réalité, le Parnasse n’appartient pas à tous !

D’ailleurs depuis peu somme toute le grand public a redécouvert la profonde beauté et le mystère des oeuvres d’Odilon Redon, l’oeuvre d’Érik Satie renait, on joue à nouveau Florent Schmitt et cela n’est pas valable pour ce seul vingtième siècle, des artistes et parmi les plus grands des siècles qui ont précédé ont connu pareilles avanies et leur re-découverte n’est pas bien ancienne. Voudriez-vous des noms : Le Caravage par exemple !

Revenons à Émile Friant, son oeuvre et sa carrière

Un chose saute aux yeux pour qui aime rechercher dans l’histoire de l’art les tensions, les courants, les événements historiques de toutes sortes dans leurs diversités qui la porte, voyons donc ! Émile Friant est né en 1863 et est mort en 1932. Dit comme cela, et on reste dans la platitude et la banalité, cela s’apparente à un élément de notice nécrologique comme on en peut lire au quotidien somme toute. Banal me direz-vous, et pourtant Non !

Recontextualisons ou plus précisément situons la vie et le parcours d’Émile Friant en miroir avec son temps, avec son siècle, ou plutôt les deux puisqu’il en connait deux, et c’est d’ailleurs une des clés de son mystère et j’y reviendrai!

Il nait en 1863, Dominique Ingres termine Le Bain Turc, c’est l’année de la mort d’Eugène Delacroix, Gustave Courbet et Jean-Baptiste Camille Corot sont dans la plénitude de leur art, Nadar a maîtrisé depuis peu l’usage de la lumière artificielle en photographie, James Tissot que l’on qualifie de mondain a 27 ans et lors de la grande exposition des impressionnistes en 1874, Émile Friant est en culotte courte et pour cause !

Que sous-tend ce développé, cette diachronie culturelle? Un artiste doit-il choisir son temps, absurde bien évidement ! Ce que je veux souligner c’est que Friant, a vécu non point en abime avec son temps comme l’on dit d’une peinture, non point en osmose, mais en quelque sorte en décalage avec les différents mouvements et temps artistiques dans toute la plénitude du terme tout au long de sa vie. L’artiste est un bon artiste, j’en apporterai un peu plus tard la démonstration, mais il ne fit jamais figure de tête de file, d’inspirateur, de génie opératif. De là à dire qu’il est un suiviste, je n’irais peut-être pas jusque là (quoique !), mais il n’a en tous cas jamais su s’inscrire en profondeur au sein de ce que l’on pourrait appeler une école, sans toutefois jamais davantage imposer un style ou une créativité originale tout au long de sa vie d’artiste. Certains tableaux sont incontestablement magnifiques, des chefs d’oeuvres mêmes pour certains d’entre eux. Friant est un grand portraitiste, pas le moindre doute, il fut reconnut par ses contemporains comme tel et la grande bourgeoisie se pressait dans son atelier pour se faire représenter en peintures ou en dessins. Faut il souligner à ce moment de mon analyse qu’il est peut être davantage connu à l’étranger qu’en France ! Cela ne serait pas la première fois, et demeure toujours aussi vrai aujourd’hui, nul n’est prophète dans son pays !

Huile sur toile, 34 × 16 cm, collection particulière

Émile Friant fut réaliste, naturaliste, il glissa sur l’impressionnisme, il fut académique et vers la fin de sa vie dans les années 20 il céda à l’hygiénisme… les aiguilles de la boussole s’affolent…

Il est grand temps de découvrir l’homme et son oeuvre

Il nait en 1863 à Dieuze, une petite ville entre Nancy et Metz, sa mère est couturière, son père travaille aux salines. En 1872 la famille quitte la Moselle annexée pour s’installer à Nancy. En 1874 il devient élève dans la classe de dessin de Théodore Devilly, un artiste de l’École de Metz, arrivé à Nancy après l’annexion et dans son atelier se lie d’amitié avec Victor Prouvé. L’enfant est doué, il a du talent et il obtient une bourse pour venir étudier à Paris à l’École des Beaux-Arts dans l’atelier de Cabanel.

Pendant ces années de formation, il s’adonne à l’autoportrait, il en fera de nombreux d’ailleurs tout au long de sa vie. Bien entendu il dessine et peint des académies, son métier se nourrit des Anciens et de l’antique, parcours obligé. Sa peinture est sensible, la matière est légère, le rendu est presque musical et Corot n’est pas loin (La Porte Saint Georges, vue extérieure).

La plupart des peintures de Friant sont de petites dimensions, il y excelle. La plupart, pas toutes et notamment La Toussaint (1888) que l’on évoquera un peu plus loin ! A Paris, Friant se lie d’amitié avec le célèbre comédien Coquelin de la Comédie Française, ce dernier deviendra même un de ses mécènes. Il dessine et il grave et l’exposition présente de nombreux crayons sur papier et autres pointes-sèches.

L’époque se passionne pour la recherche préhistorique qui en est à ses balbutiements et les livres de Jacques Boucher de Perthes qui en est l’initiateur l’intéressent. Émile Friant est curieux, ouvert à la modernité, s’intéresse à Darwin, il peint des scènes préhistoriques, des mammouths ( on venait de découvrir des ossements à Solutré). Roger -Marx, le grand historien d’art devient son ami

Il voyage, en Italie croise Maurice Barrès à Rome qui le qualifiera de «plus ennuyeux des peintres», puis part en Espagne et en Tunisie, l’Afrique du nord est devenue très à la mode depuis le voyage au Maroc de Delacroix en 1832. Certaines toiles de Friant se teintent d’orientalisme, c’est le temps qui veut cela, faut-il y voir pour autant l’influence de J-L Gérôme, très probablement !

Le génie de Friant ce sont ses portraits, ou ses portraits de groupe, de petites dimensions faut-il le signaler. Il arrive à capter une émotion, un sentiment, à reconstruire une atmosphère, il y ajoute un sentiment moral, une espèce de Zola pictural, en fait bien souvent l’objet de la scène décrite est une étude de moeurs Le Travail du Lundi ou les deux buveurs (1884), par exemple. On y voit deux hommes, l’un plus âgé que autre, en train de boire, assis à même le sol, cela pourrait illustrer à la perfection L’Assommoir de Zola .

Huile sur toile, 1887, Musée des beaux-arts de Nancy

La Jeune Nancéienne dans un paysage de neige (1887) 46x37cm, est un des plus beaux portraits de Friant. Maitre du noir, cela ne fait aucun doute et cela éclatera plus tard dans La Toussaint ouLa Douleur, autres tableaux du maître. Le personnage féminin, coiffé d’un élégant chapeau à plume occupe la partie centrale du tableau et est peint jusqu’au bas du bassin, le visage est triste, les yeux intériorisés, la posture figée et placé dans un décor de paysage parfaitement identifiable, la colline de la Foucotte à Nancy.

Huile sur toile, 116 × 170 cm, musée des Beaux-Arts. Nancy.

Autre tableau « social» Les Canotiers de la Meurthe (1887) Huile sur toile (116x170cm). Autour d’une table, des travailleurs en maillots s’apprêtent à manger, un homme sur la droite, barbu et portant casquette est affairé à trancher une miche de pain, un personnage dans le fond sur la gauche et la tête coiffée d’un chapeau de paille fait contraste. On distingue deux jeunes femmes, la scène se déroule en plein air. On est bien loin des canotiers de l’impressionnisme pourtant contemporain, le tableau a quelque chose de mystérieux. Serait ce du au fait qu’il s’agit d’une peinture d ‘atelier et que les protagonistes sont venus poser chez le peintre ? Faut-il préciser que nombre de peintres à la même époque s’exprimaient tout comme Friant dans cette même veine naturaliste !

La Toussaint enfin ! . On est cette fois ci dans la grande dimension (1888, 254 x 334cm). Un famille de noir vêtue et habillée d’élégance, une famille bourgeoise, se rend au cimetière tandis que la petite fille en tête du cortège fait l’aumône d’une pièce à un mendiant assis sur une chaise à gauche. La mère de famille et maîtresse de maison, conduit avec autorité le groupe, elle tient à la main un superbe bouquet de petites chrysanthèmes roses, derrière elle un homme en redingote et portant un chapeau haut de forme, clôt la marche, une jeune fille ( une servante ?), portant un pot de chrysanthèmes blanches. Le groupe est positionné dans la partie droite du tableau, la partie opposée seulement occupée par la personne du mendiant ce qui contribue à un effet cinétique et photographique certain et donne cette impression de mouvement.

Musée des Beaux-Arts. Nancy

De deux choses l’une, soit vous adorerez, bouleversés que vous serez par cette violence du noir en mouvement, par cet effet de contraste et cette représentation quasi photographique et au rendu par trop réel de cette quasi procession. Soit vous détesterez et rejetterez en bloc ce tableau, outré par ce sentiment de deuil, cette ambiance mortifère ce trop plein d’émotion notamment dan La Douleur,( et je serais tenté d’ajouter: et pour cause !), cette réplication picturale d’une formulation photographique, et plus globalement par ce sentiment de désolation, de mort et de froid, voire d’exhibitionnisme du sentiment.

Indubitablement la technique est excellente, le pinceau maîtrisé et les effets assurés, mais est-ce bien suffisant ? C’est un des aspects de l’oeuvre de Friant et peut-être c ‘est un des éléments qui a contribué à l’installer dans l’oubli ! L’on ne peut guère dire qu’il est le peintre de la joie et de la profusion de la vie tels les Impressionnistes, loin de là, il en est le contraire !

Il y a cependant un «je ne sais trop quoi» dans le style de Friant qui me dérange et que je ne sais conceptualiser et je ne mets nullement en cause son indubitable talent.

Quelques autres exemples pour étayer ma thèse ? L’exposition présente une esquisse d’un tableau d’Émile Friant intitulé : La Peine capitale (connu aussi sous le nom de L’expiation). Le tableau abouti (1908) est exposé au Canada au Hamilton Museum 166x176cm (Joey and Toby Tanenbaum collection). Il représente un condamné à mort que l’on conduit vers le lieu de son exécution tandis q’un prêtre lui présente un crucifix, et que l’on aperçoit derrière les bois de justice, c’est à dire la guillotine, près de laquelle les bourreaux portant hauts de forme attendent leur client. Du sang semble couler et sécher sur le sol. Des gendarmes à pied et à cheval «assurent l’ordre», sur les toits des maisons environnantes des badauds par dizaines se sont agglutinés pour assister au macabre spectacle.. Dur, dur non ?

En 1890 il assista à plusieurs procès d’assises à Nantes, il dessina les têtes des deux suppliciés guillotinés Dauga et Meunier, on était au tout début de la police scientifique. Ce n’était pas la première fois que ce motif, si j’ose ainsi dire, faisait l’objet du choix des peintres, en effet au début de XIXème siècle Géricault (dont le génie au demeurant est immense) avait peint des têtes de suppliciés. Certes me direz-vous, on ne compte plus dans l’histoire de l’art les scènes de massacres, de décapitations et autres supplices!

À Paris Émile Friant occupe un atelier 11 Boulevard de Clichy, là même où Picasso avait lui aussi son atelier, ils ont manifestement du se croiser ! Quant au tsunami que fut le cubisme (dont il fut au demeurant contemporain), il semble n’avoir rien remarqué !

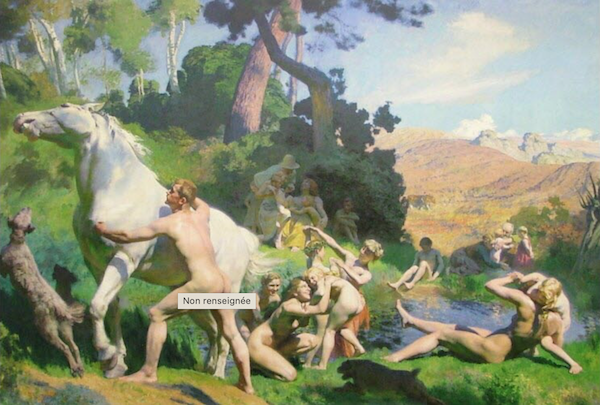

Dans les années qui précèdent sa mort, Émile Friant modifie une fois de plus son style, il va même jusqu’à peindre à fresque une toile commencée en 1914, En pleine nature, et un temps abandonnée et qu’il offrit au Sénat en 1924.. La couleur est particulière dans des tons de rose, on y aperçoit des femmes nues jouant avec des enfants, tandis qu’un homme nu sur la gauche s’affaire à maintenir un cheval. On n ‘est pas très loin de l’hygiénisme qui fleurira dans l’Italie mussolinienne puis en Allemagne, ce courant artistique qui célébrait un hédonisme viril et païen mâtiné de théories racistes.

Cette exposition consacrée à Émile Friant est parfaitement riche et documentée, elle permet non seulement de découvrir pour le plus grand nombre ce que l’on nomme dans le jargon de l’histoire de l’art, un peintre maudit (tout du moins après sa mort car il fut un artiste apprécié de ses contemporains et ses dessins et peintures ornent nombre de collections). On découvre aussi un artiste talentueux possédant un métier, une touche, une vision des choses, un grand portraitiste comme un superbe dessinateur. Merci au musée des Beaux-Arts de Nancy de l’avoir sorti de cet Enfer !

Émile Friant, le dernier naturaliste ?

Musée des Beaux-Arts de Nancy

Jusqu’au 27 février 2017

Article publié le 02/12/2016

Illustration de l’entête: Émile Friant. Les Amoureux. 1888. 111/145cm. Musée des Beaux-Arts. Nancy

Vous souhaitez réagir à cette critique

Peut-être même nous proposer des textes et d’écrire dansWUKALI

Vous voudriez nous faire connaître votre actualité

N’hésitez pas !

Contact : redaction@wukali.com (Cliquer)