Enjambons maintenant quelques années et quelques chapitres du livre de Frances Stonor Saunders*. Il est évidemment impossible dans un espace réduit d’explorer tous les méandres de la guerre froide culturelle menée par la CIA, ses réussites comme ses échecs, on ne peut donner que quelques coups de projecteurs ici et là.

Le Café des intellos

Le président Kennedy soignait ses intellectuels, qu’ils soient européens ou américains, avec lesquels, selon les propres mots de la Maison Blanche, il souhaitait «une relation productive».

Ainsi, par exemple, il avait invité 156 intellectuels aux festivités de son inauguration, parmi lesquels Arthur Miller, Ernest Hemingway, Mies van des Rohe, Igor Stravinsky, Pierre Monteux, pour ne citer que ceux-là. Une atmosphère impériale régnait lors de ces événements; un combattant de la Guerre Froide dit à Kennedy, en 1961, «que comme dans l’antiquité, un Romain, où qu’il aille, pouvait dire avec fierté «civis Romanus sum» («je suis un citoyen romain»), et maintenant, à nouveau, où que nous allions, nous pouvons dire, la tête haute et avec fierté, «civis americanus sum».

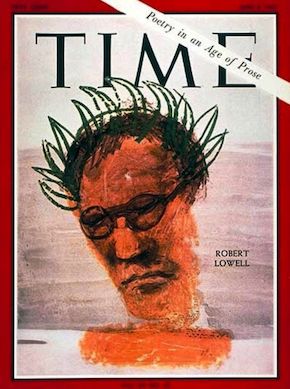

Le 11 mai 1962, Robert Lowell, poète et militant pour la paix, fut invité à dîner à la Maison Blanche à l’occasion de la visite d’André Malraux, Ministre français de la Culture. Kennedy plaisanta disant que la Maison blanche était devenue «un café pour intellectuels», laissant cependant Robert Lowell de marbre.

Plus tard, ce dernier écrivit : « le lendemain matin, vous lisez que la septième Flotte avait été envoyée quelque part en Asie, et vous aviez le sentiment étrange de la futilité de l’artiste, que tout cela n’était que de la mise en scène, que le gouvernement réel était ailleurs, et que quelque chose bien plus près du Pentagone était véritablement en train de gouverner le pays. J’ai le sentiment que nous autres intellectuels jouons un rôle bien pompeux et frivole -nous devrions être des fenêtres ouvertes sur l’extérieur, nous ne sommes que de la mise en scène».

Et les intellectuels, bien qu’ils ne le disent que rarement, commençaient à regarder la bénévolence du gouvernement américain avec une certaine suspicion.

Pourtant, que cela leur plaise ou non, qu’ils en soient conscients ou non, de nombreux intellectuels occidentaux étaient liés à la CIA par un «cordon ombilical en or».

De Saint-Trop’ à Gstaad

Certes, les «beautiful people» allaient de Saint-Trop’ à Gstaad, mais les intellectuels n’étaient pas en reste, fréquentant de nombreuses conférences, «courtesy» du gouvernement américain.

Ainsi Jason Epstein, un éditeur américain, disait que certes ces conférences étaient plutôt agréables, mais surtout qu’elles donnaient l’occasion aux intellos de «goûter au pouvoir» : «lorsque des intellectuels venaient à New-York, ils étaient invités a des grandes réceptions; il y avait de la nourriture chère à disposition, des domestiques et Dieu sait quoi, et certainement beaucoup plus que ces intellectuels n’auraient pu s’offrir. Qui n’aurait pas aimé se trouver dans cette situation, alors que vous êtes du bon côté du «politiquement correct», et que, en même temps, vous êtes compensé pour vos prises de position ? Et ceci fut l’occasion de la corruption qui s’ensuivit».

© 2011 The Franz Kline Estate / Artists Rights Society (ARS), New York

Et puis il y avait aussi la Villa Serbelloni, en Italie, près du Lac de Côme; la princesse della Torre e Tasso en avait fait don à la Fondation Rockefeller. C’était devenu une retraite pour les membres les plus éminents de l’élite intellectuelle, une sorte de repos du guerrier pour les combattants du « kulturkampf« . Les écrivains, les artistes, les musiciens qui y étaient invités étaient reçus à la gare par un chauffeur en livrée bleue, et même si les invités n’étaient pas rémunérés, tous les frais sans exception étaient pris en charge, ainsi que les frais de voyage. On pouvait écrire sur l’élégant papier à lettre de la Villa et comme le dit Hannah Arendt, «vous aviez le sentiment d’habiter le château de Versailles. Il y avait 53 domestiques, en incluant les jardiniers...». On y organisait des séminaires, comme celui de Juin 1965, qui s’intitulait «Conditions de l’Ordre Mondial», organisé en coopération avec l’Académie Américaine des Arts et Sciences.

Les plus chanceux pouvaient être invités sur le yacht de Hansi Lambert, banquier belge de la banque Bruxelles-Lambert, ou sur celui de Junkie Fleichmann, président de Fleichmann Yeats, pour des croisières en Méditerranées. Lorsque Stephen Spender, poète et romancier anglais bien connu pour ses opinions sur la luttes des classes, raconta à Ernst Robert Curtius, spécialistes des littératures romanes, sa croisière de Corfou à Ischia, ce dernier lui dit simplement : «vous étiez un communiste, et maintenant vous allez en croisière en Méditerranée, ah, ah».

Pour ceux qui préféraient la terre ferme, il y avait le Connaught à Londres, le Inghilterra à Rome, le Grand-Hôtel au Cap Ferrat, et l’Hôtel Baltimore à Paris.

Lowell V/S Neruda

Le «Congress for Cultural Freedom», financé bien sûr par la CIA, avait décidé d’envoyer Robert Lowell, dont nous avons parlé plus haut, en Amérique Latine, afin de contrer la bête noire de la CIA, Pablo Neruda. «Lowell était un Américain exceptionnel qui pouvait contrer les communistes, tel que Pablo Neruda», avait énoncé le Congrès. Lowell se laissa convaincre et arriva à Rio avec sa femme et sa petite fille de cinq ans, en Juin 1962. Nicolas Nabokov, un des inventeurs de la Guerre Froide Culturelle, était présent à l’aéroport pour les accueillir.

Tout se passa bien jusqu’à ce que Lowell ré-embarque pour se rendre au Paraguay et en Argentine. C’est à Buenos-Aires que les choses se gâtèrent. Lowell, qui était un maniaco-dépressif, jeta ses médicaments et commanda plusieurs double-Martinis au palace où il était descendu, prétendant qu’il était le «César de l’Argentine».

Après avoir défendu les thèses d’Hitler et son idéologie, Lowell se débarrassa de tous ses vêtements, et, totalement nu, monta sur la statue équestre d’une des places principales de la ville. On arrêta Lowell, on le mit dans une camisole de force, et on le transporta à la clinique Bethlehem, et où on lui injecta des doses de Thorazine.

Mary MacCarthy, romancière, journaliste et militante politique, informée de cette situation par Nabokov, dit que «notre époque commence a ressembler à un mauvais film sur les empereurs romains décadents, avec leurs Massalines et leurs Poppées». Ce fut un désastre.

D’autant qu’en 1963, des rumeurs se répandirent selon lesquelles Pablo Neruda pourrait obtenir le Prix Nobel de Littérature en 1964. Une campagne de dénigrement de Neruda fut orchestrée par la CIA. On demanda à René Tavernier, poète (père du cinéaste Bertrand Tavernier), résistant et membre du Congrès pour la liberté de la culture, financée par la CIA, de préparer un rapport afin de dénigrer Neruda. Tavernier fit remarquer dans ce rapport que Neruda était membre du Comité Central du Pari Communiste Chilien, que les communistes utilisaient ses poèmes dans des buts totalitaires. En outre Tavernier fit remarquer que Neruda avait obtenu le Prix Staline en 1953 pour ses poèmes; et Tavernier traita Neruda de servile.

De facto, ce n’est donc pas Neruda qui obtint le Prix Nobel en 1964, mais ce fut pire : il fut attribué à Jean-Paul Sartre, qui d’ailleurs refusa le Prix. Neruda obtint finalement le Prix Nobel en 1971, alors qu’il était ambassadeur du Chili en France, envoyé par Salvador Allende, lequel sera d’ailleurs assassiné en 1973 avec l’aide de la CIA.

Le KGB veille

En 1962, quelques mois après la construction du Mur de Berlin, Nabokov devint conseiller pour les Affaires Culturelles Internationales de Willy Brandt, maire de Berlin Ouest. Cela ne posa pas trop de problèmes, Willy Brandt et les programmes culturels de Berlin étant financés par la CIA.

Nabokov, qui avait contribué à la génése de la Guerre Froide culturelle, commençait à s’en lasser; il s’employa alors à obtenir la participation d’artistes soviétiques à ses projets. Il devint l’ami de l’ambassadeur soviétique à Berlin Est, Pyotr Andreyevitch, qui permit à Nabokov de faire venir des artistes soviétiques ou proches du Parti (tels que Günter Grass ou Jorge Luis Borges) au Festival Artistique de Berlin.

En fait, le KGB gardait un œil sur Nabokov. Mais son acolyte de la Guerre Froide Culturelle, Josselson, ne l’entendait pas de cette oreille. Ce qui énervait le plus Josselson est que Nabokov, tout en se rapprochant des Russes, continuait de puiser dans les fonds de la CIA, et cela d’autant plus que Nabokov, sans le prévenir, se rendait à Berlin Est, et recevait Rostropovich chez lui.

Josselson pensait que Nabokov allait trop loin : «tu pourrais, par inadvertance, devenir un instrument de la politique soviétique en Allemagne», lui dit-il.

Ce ne furent pas les seuls soucis de Josselson. En Août 1964, une enquête menée par le Congressman Wright Patman mit en lumière des irrégularités fiscales dans certaines Fondations et leurs liens avec la CIA. Ce fut un des rares moments où les activités secrètes de la CIA en Europe et en Amérique Latine furent un tant soit peu exposées au public.

L’hebdomadaire gauchiste de New-York, The Nation, se demanda s’il était bien dans les prérogatives de la CIA de financer des magazines à Londres ou encore de pousser des artistes soviétiques à la défection. Le New-York Times fit paraître un article à ce sujet en dernière page, mais l’affaire fut finalement étouffée. Cependant, la Farfield Foundation était dans le viseur. Josselson avait compris que le mécanisme de financement de ses activités par la CIA via des Fondations présentait un réel danger, et il pensait que le navire était en train de couler. A partir de là, Josselson tenta bien d’extraire la CIA de ces financements occultes, et de les remplacer par des financements de la Fondation Ford, mais il ne réussit pas.

Epilogue

1964 fut une mauvaise année pour les combattants américains de la Guerre froide Culturelle.

Un diplomate de petit rang de l’Ambassade Britannique à Bonn publia, sous le nom de plume de John Le Carré, «L’espion qui venait du froid». Richard Helms, en charge des opérations secrètes de la CIA, détesta le livre, qui se vendit à 230.000 exemplaires aux Etats-Unis, et même à deux millions en 1965. Après «Un Américain bien tranquille», publié par Graham Greene en 1965, le livre de Le Carré compta parmi les plus détestés de la CIA.

Cerise sur le gâteau, Stanley Kubrick sortit «Docteur Folamour», ce qui fit dire à Lewis Mumford dans le New-York Times que «ce qui me rend malade est le soutien qu’apporte notre pays soit disant moral et démocratique, à cette politique, sans même la plus petite apparence d’un débat public».

On ne peut pas gagner tout le temps…

(*) «Who paid the piper? The CIA and the cultural cold war», Frances Stonor Saunders, Granta Books, 1999

En version française «Qui mène la danse ? La CIA et le guerre froide culturelle» éditions Denoël 2003

Récapitulatif de la série

À l’aube du XXIéme siècle

par Jacques Trauman

Saison 1

La « French Theory » et les campus américains

Episode 1. Erudition et savoir faire. Jeudi 25 février

Episode 2. Citer en détournant. Vendredi 26 février

Episode 3. Le softpower américain. Samedi 27 février

Saison 2

Comment New-York vola l’idée d’art moderne

Episode 1. Du Komintern à la bannière étoilée. Mardi 2 mars

Episode 2. En route pour la domination mondiale. Mercredi 3 mars

Episode 3. L’apothéose de Pollock. Jeudi 4 mars

Episode 4. La guerre froide de l’art.Vendredi 5 mars

Saison 3

Aux sources du softpower américain

Episode 1. Guerre froide et « Kulturkampf ». Mardi 9 mars

Episode 2. Quand les WASP s’en mêlent. Mercredi 10 mars

Episode 3. Ce n’était pas gagné d’avance. Jeudi 11 mars

Episode 4. Un cordon ombilical en or. Vendredi 12 mars